Jean-Paul Guinard - Juillet 2005 († 29 avril 2017)

Compléments apportés en 2017 par José Gonella (Océanographe) et en 2023 par Michel Olagnon. (ancien d’Ifremer et collègue de Jean Paul Guinard, auteur de «Anatomie curieuse des vagues scélérates»

Avez-vous déjà entendu parler de vagues géantes ou "scélérates"?

Depuis Dumont d'Urville et même avant, les récits de vagues géantes ont eu cours chez les marins (à tel point que certains ont fini par croire à leur existence), puis chez les chercheurs océanographes ou hydrodynamiciens qui, à partir de mesures physiques, ont progressivement pris conscience d'un phénomène troublant :

Depuis Dumont d'Urville et même avant, les récits de vagues géantes ont eu cours chez les marins (à tel point que certains ont fini par croire à leur existence), puis chez les chercheurs océanographes ou hydrodynamiciens qui, à partir de mesures physiques, ont progressivement pris conscience d'un phénomène troublant :

- faisant douter de la théorie classique de l'hydrodynamique,

- inexpliqué par la théorie classique de l'hydrodynamique,

- ignoré par les essais en bassin,

-

survenant très rarement, donc ignoré "statistiquement", rejeté en compagnie des valeurs aberrantes et autres erreurs de mesure.

mais aux conséquences très graves, aussi bien pour le dimensionnement des navires et autres structures en mer que pour les risques qu’elles font peser sur les activités marines.

Les chercheurs, confirmant le fait que les vagues géantes existent bien dans la nature, leur ont même donné un nom : "Freak waves" ou "Rogue Waves" en anglais, traduit en français par "Vagues scélérates".

Trois colloques scientifiques organisés par le groupe Océano-Météo d'Ifremer ont réuni les principaux chercheurs internationaux s'intéressant au phénomène. Ils se sont tenus à Brest respectivement en 2000, 2004 et 2008. Leur but était de tenter de dissiper les "mystères" qui planaient sur le phénomène et, si possible, de parvenir à un consensus sur les conditions qui le faisaient naître. Ils devaient également déterminer si les règles et recommandations de la construction navale et offshore prenaient correctement en compte les risques associés. Des émissions de télévision traitant du sujet ont été diffusées à partir des années 2000 notamment sur la BBC et reprises sur certaines chaînes françaises. Aujourd'hui, les scientifiques sont parvenus à une position commune reconnaissant l'existence de ces vagues et leur prise en compte adéquate par les règles d’ingénierie. En revanche, plusieurs théories, dont certaines mathématiquement très poussées, sont toujours en concurrence pour expliquer leur formation.

À quoi une vague scélérate se reconnaît-elle ?

Au-delà de sa hauteur ou de sa sévérité exceptionnelles, c’est avant tout son caractère inattendu et surprenant qui identifie la vague scélérate.

En effet, il est normal dans un typhon, par exemple, de subir des vagues démesurées. En revanche, par leur amplitude et par leur forme (en général, un "mur d'eau" précédé d'un important creux), ces vagues qui apparaissent au milieu d'une mer, certes démontée, mais habituellement évaluée – à tort ! – comme encore « maniable » présentent un risque majeur totalement imprévu pour le comportement voire la survie du navire.

Les scientifiques, qui n’aiment pas les définitions trop subjectives, ont proposé un critère plus mathématique : une vague serait scélérate si elle fait plus de deux fois la hauteur significative de l’état de mer. La hauteur significative, ou H1/3 (H un tiers), peut se calculer en prenant toutes les vagues de l’état de mer, puis en calculant la moyenne du tiers des plus grandes. Pour le profane, il est aussi simple de retenir que c’est la hauteur (crête-creux) qui est dépassée en moyenne par une vague sur dix, et qu’il faudra avoir observé une trentaine de vagues au moins pour la connaître avec une précision raisonnable. La crête de la vague s’élève ordinairement plus que le creux ne s’abaisse, et le critère sur les crêtes est habituellement pris à 1,3 H1/3. Il faut noter que ce facteur 2 (ou 1,3) n’est pas une limite supérieure. Ainsi, la vague de Draupner s’est élevée à 18,5m au-dessus du niveau moyen alors que H1/3 ne valait qu’un peu moins de 12m.

Des récits de marins tout au long de l'histoire

Les récits de marins ayant dû affronter une ou plusieurs vagues énormes sont maintenant assez nombreux.

Souvent, les auteurs de ces récits se félicitent d'avoir survécu et donc de pouvoir raconter le phénomène... !.

Parmi ces récits, nous avons fait le choix suivant :

Les paquebots de la Cunard

Les récits des commandants des :

-

Queen Mary en 1942 transportant 15 000 soldats, (52° de roulis, tous les canots de sauvetage tribord arrachés)

-

Queen Elisabeth en 1943 (vitres défoncées à 27 m au-dessus du pont),

-

Queen Elisabeth II en 1996,

laissent peu de doutes sur l'existence de vagues énormes dans l'Atlantique Nord. Les vagues ne ciblent pas spécifiquement la Cunard, et les autres compagnies de navigation ne sont évidemment pas épargnées. Ainsi, le paquebot de croisière Louis Majesty fut-il frappé par trois vagues énormes qui firent deux morts et de nombreux blessés le 3 mars 2010 en Méditerranée, ou le ferry Pont-Aven dut-il faire demi-tour le week-end de Pentecôte 2006 après sa rencontre nocturne à l'entrée de la Manche avec une vague de 20 à 30 mètres qui inonda de nombreuses cabines.

La Jeanne d'Arc et "les Trois Glorieuses"

Ceux qui les ont subies se souviennent certainement des trois vagues exceptionnelles (on les a appelées "les Trois Glorieuses") que l'ancienne Jeanne rencontra au matin du 4 Février 1963 dans le Pacifique : par des creux de 7-8 mètres, les officiers de quart de la Jeanne, privée d'une hélice par la fatigue de la ligne d'arbre, ont décelé juste à temps trois vagues exceptionnelles très rapprochées de 15 à 20 mètres de hauteur et commandé une manœuvre.

Le navire a réussi à les franchir sans chavirer, au prix de coups de gîte de 35 degrés environ.

Nous disposons (la mémoire des témoins étant sujette à caution, c'est ce que nous enseignent les historiens) de deux documents sur cet évènement, établis par le Capitaine de Frégate Frédéric Moreau, Commandant en Second : un Communiqué à destination de l'équipage et un Rapport dont nous extrayons les encadrés ci-dessous.

L'extrait du communiqué traduit l'esprit dans lequel les marins d'alors doivent recevoir le message de la mer (surtout les midships), celui du rapport fournit aux chercheurs une description précise du phénomène.

Le témoignage de T.W. Cameron.

Typique de plusieurs témoignages est celui de T.W. Cameron, alors qu'il naviguait comme second sur un minéralier de 156 000 tonnes. Remarquant que la route était tracée, du Portugal au Golfe de Gascogne, au voisinage de la ligne de sonde des cent brasses, il fit part à son commandant des avertissements qu'il avait lui-même reçus quelques années plus tôt de son second lieutenant espagnol : "Dans ces parages, les vagues dangereuses sont particulièrement fréquentes, mon père et mon grand-père m'en ont souvent averti". Ayant estimé qu'on ne pouvait se fier au folklore colporté par des lieutenants en second, le navire se trouva quelques nuits plus tard à tailler sa route au nord-ouest de l'Espagne dans les eaux en question, par vent de force 6-7 et recevant occasionnellement quelques paquets de mer : des conditions tout à fait tenables qui n'inquiétaient en rien l'équipage.

Le ciel était peu nuageux, et la lune pleine dans l'ouest, à une élévation angulaire calculée ultérieurement de 17deg.42min. A 5 heures 20, la lune se voila et il fit soudain sombre comme dans un four. T.W. Cameron se tourna vers bâbord pour voir quelle sorte de nuage pouvait bien masquer aussi totalement la lune. À sa stupéfaction horrifiée, ce n'était pas un nuage, mais une vague immense arrivant par le travers. Elle s'étendait loin au nord et au sud, sans déferlement ni traînée d'écume d'aucune sorte.

Elle avait un front quasi-vertical, et à moins d'une centaine de mètres du navire, elle commença à déferler. Heureusement, un coup de gîte atténua l'impact. Aucune voie d'eau ne se déclara, mais certains dégâts n'en furent pas moins significatifs : le pont du château avant était descendu de 8 centimètres, et les membrures qui le soutenaient, des fers de 35 centimètres, étaient fissurées de part en part. Les projecteurs boulonnés sur la passerelle, à 15 mètres au-dessus de la flottaison, avaient été emportés avec leurs supports. Malgré leurs lourds capots de laiton, les verres des compas et des répéteurs de gyro du poste de vigie, à 21 mètres de la flottaison, étaient fêlés.

Le "Bremen"

Cette description est semblable à celle de l'équipage du paquebot allemand Bremen, qui naviguait dans l'Atlantique Sud. Sa machine s'arrêta sous le choc ; heureusement, l'équipage réussit, après des heures d'efforts, à remettre en route. L'équipage insiste sur l'importance du creux précédant la vague.

Des naufrages soudains, survenus à des unités réputées sûres

Des enquêtes ont conclu à l'implication probable de vagues scélérates au milieu d'une tempête dans la disparition soudaine de gros navires. Nous n'en citerons que quelques-unes comme :

Des enquêtes ont conclu à l'implication probable de vagues scélérates au milieu d'une tempête dans la disparition soudaine de gros navires. Nous n'en citerons que quelques-unes comme :

-

l'enquête sur le naufrage du minéralier MV Derbyshire en 1980, le navire de plus fort tonnage que le Royaume -Uni ait jamais perdu,

-

le naufrage corps et biens du cargo allemand München, grand navire considéré comme particulièrement sûr,

-

les accidents de mer survenus à de nombreux supports flottants de production offshore, Foinhaven, Schiehallion,

-

la perte de la plate-forme semi-submersible Ocean Ranger avec 84 vies.

On peut aussi évoquer :

Le 27 Janvier 2005, les 700 étudiants embarqués à bord du paquebot de 180 m, l'Explorer, pour le programme universitaire "Semester at Sea" de l'Université de Pittsburgh (USA) ont observé de près, après une semaine de tempête, une énorme vague qui est venue briser les vitres de la passerelle et mettre hors service trois des quatre moteurs. Le navire a pu rejoindre Honolulu pour une semaine de réparations, avant de reprendre sa route vers Shanghai.

Le 14 Février 2005, en Méditerranée, par mer de force 8, une vague s'abattit sur la verrière de passerelles du Grand Voyager, un paquebot accomplissant une croisière de Tunis à Barcelone, avec à son bord 477 passagers et un équipage de 313 personnes.

Les petits navires aussi

Moins impressionnants pour les néophytes à la recherche de records absolus, les témoignages abondent également en ce qui concerne les petits navires, dont on pourrait imaginer qu'ils «bouchonneraient» sans chavirer, s'élevant et redescendant simplement sur les vagues précédentes, mais qui rencontrent parfois des vagues scélérates à leur échelle, aussi surprenantes que dévastatrices. Le grand public est plus enclin à remettre en doute le récit d'une poignée de survivants d'une coque de noix ou d'un petit bateau de pêche, pourtant bien au fait des conditions marines, que celui de plusieurs centaines de passagers au pied pas toujours très marin. On citera deux exemples remarquables, à même de convaincre les plus sceptiques de l'existence de vagues énormes inattendues :

Sir Ernest Shackleton, un gaillard dont l'héroïsme dans l'expédition antarctique de l'Endurance qu'il commandait est universellement reconnu, en rencontra une à bord du canot James Caird lors de la traversée de l'île de l'Éléphant vers la Géorgie du Sud à la recherche de secours. « Je lançai aux autres, raconte-t-il, que le ciel s'éclaircissait, puis je me rendis compte que ce que j'avais vu n'était pas une déchirure dans les nuages, mais la crête blanche d'une énorme vague. En vingt-six ans d'expérience de l'océan sous toutes ses humeurs, je n'en avais jamais rencontré d'aussi gigantesque.»

Les 22 hommes laissés sur l'île de l'Éléphant saluent le départ de Shackleton parti chercher du secours.

Trois jours plus tard, ayant abordé à la côte sud déserte de l'île, Shackleton réveilla ses compagnons en criant : «Attention les gars, accrochez-vous ! Elle déferle sur nous !». Il confondait la falaise noire couronnée de neige avec la vague qu'ils avaient éprouvée quelques jours plus tôt…

Malgré son nom à consonance française, la Mignonette était un yacht britannique de 16 m, en convoyage de Southampton à Sydney par un équipage de 4 personnes pour le compte de son acheteur John Henry Want, futur Procureur Général de la Nouvelle-Galles du Sud, de mai à juillet 1884. Le soir du 5 juillet, à environ 1500 milles dans le nord-ouest du Cap, les conditions de mer n'étant en rien inquiétantes, le capitaine Dudley fit mettre à la cape afin que l'équipage puisse profiter d'une bonne nuit de sommeil et envoya le mousse Richard Parker préparer le thé. En fait, à peine la manœuvre terminée, une vague démesurée surgit, frappa le yacht et arracha le pavois sous le vent.

Les 4 hommes n'eurent que le temps de sauter dans le canot et d'y jeter deux boites de conserve, sans autre nourriture ni eau douce ; 5 minutes plus tard la "Mignonette" avait coulé... Les aspects juridiques – trois des naufragés cédèrent au cannibalisme, et recueillis par un navire furent l'objet à leur débarquement d'un procès qui reste aujourd'hui encore un cas universellement étudié – et les similitudes extraordinaires avec le récit d'Edgar Allan Poe publié 50 ans plus tôt "Les Aventures d'Arthur Gordon Pym" – dans lequel 4 survivants d'un naufrage tiraient au sort, au dix-huitième jour, un certain Richard Parker pour le manger – ont quelque peu occulté l'événement sans lequel rien ne se serait produit : une vague scélérate !"

Recenser pour convaincre et comprendre

Les histoires, aussi véritablement vécues soient-elles, ont rarement le pouvoir d’inciter le navigateur et le promeneur littoral à la prudence. Elles ne permettent pas non plus à l’ingénieur de construire et d’exploiter avec confiance navires, plates-formes offshore et ouvrages côtiers. Il faut donc aller plus loin, donner des chiffres, mesurer les risques, et distinguer les vagues véritablement scélérates, c’est-à-dire inexpliquées, de celles parfaitement prévisibles pour qui s’en serait donné la peine.

Comment mesurer en pleine tempête ?

La vague scélérate se distingue par sa hauteur exceptionnelle bien sûr, mais aussi par sa cambrure, laquelle est plus encore un gage de sévérité ... et à condition qu'on dispose d'instruments permettant de mesurer ces paramètres, ce qui est rarement le cas à bord des navires : on se contente alors de mesurer les dégâts induits, mais qui dépendent aussi de l'attitude prise par le navire - corps flottant - au moment de l'arrivée de cette vague.

Les bouées ne suivent guère plus précisément le mouvement de la vague, mais leur comportement est plus facile à calculer pour en corriger les mesures. Seule la présence de capteurs enregistreurs sur des plates-formes insensibles aux mouvements de la mer en surface a permis, depuis la fin du 20éme siècle, de mesurer les contours mêmes de la vague.

Sans permettre la mesure individuelle vague par vague, les radars altimétriques satellitaires ont la capacité de fournir la "hauteur significative" de l’état de mer et d’évaluer ainsi la hauteur maximale la plus probable de la zone survolée. Bien que la mission première des satellites altimétriques soit de définir la topographie de la surface marine par la mesure du temps aller-retour du signal radar (satellite-surface de la mer), la forme de l’écho de retour permet d’évaluer la hauteur significative des vagues sur la zone "éclairée" en une seconde par le faisceau radar, soit environ 30 km2. Le radar satellitaire à synthèse d’ouverture (SAR) permet en revanche de distinguer les vagues individuelles, Il reste toutefois des problèmes de fiabilité et d’exactitude dans le passage des quantités mesurées (pentes à la surface) à l’élévation précise de la surface libre.

À titre d'exemple, lors de la tempête Quirin en Bretagne, des vagues géantes ont été mesurées par l'altimètre radar du satellite Jason 2 (opéré par le CNES, EUMETSAT, la NASA et la NOAA). La valeur de 20,1 m enregistrée le 14 février 2011 est la plus forte des "hauteurs significatives" mesurées par un altimètre depuis le début de ce type de mesures. Les statistiques des hauteurs de vagues suggèrent que la plus haute vague de Quirin mesurait probablement plus de 36 m de haut.

Au large ou à la côte

À l’origine, on voyait les "vagues scélérates" comme des vagues de pleine mer, loin des côtes. Des vagues levées par l’effet du vent, avec souvent des courants contraires. De ce point de vue, elles sont à distinguer d’autres vagues qui ne deviennent géantes qu’à l’approche des côtes, telles que :

- Les tsunamis (ou raz de marée) qui sont des groupes d’ondes solitaires (solitons) engendrés dans l’océan par les secousses telluriques (séismes).L’onde est dite « solitaire », ou soliton, parce qu’elle présente une unique éminence, mais les tsunamis comportent habituellement plusieurs solitons successifs et à la côte il faut se garder des suivants après l’arrivée de chacun d’entre eux. En grande profondeur, ces solitons ne présentent aucun danger pour la navigation.

- Les mascarets liés à l’onde de la marée montante dans certains estuaires ou embouchures de grands fleuves ; ils sont souvent dangereux pour la navigation, mais prédictibles comme la marée.

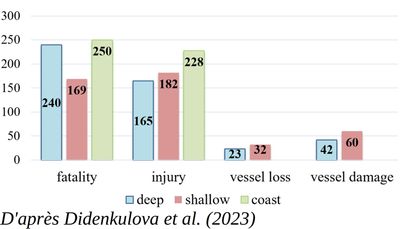

Avec l’intérêt croissant porté aux vagues scélérates, il est apparu qu’il ne fallait aucunement se restreindre aux dangers au large, et que la grande majorité des accidents dus à des vagues imprévisibles avaient lieu dans les eaux côtières ou à la côte même.

Les tsunamis ne sont pas les seules vagues pour lesquelles l’influence du fond joue un rôle amplificateur. Comme pour la ligne de sonde des 100 brasses, évoquée plus haut, les endroits où les ondes venues du large commencent à « frotter » sur le fond sont particulièrement sujets aux occurrences. Cela se traduit en effet par un ralentissement de leur progression, qui les fait « s’empiler », sans compter que la même énergie doit passer dans une hauteur d’eau qui se réduit de plus en plus et cherche à s’échapper vers le haut.

À l’arrivée sur la plage ou au pied de la falaise, la différence entre une grande vague et ses voisines peut encore s’amplifier, notamment du fait du « jet de rive ». Le jet de rive, runup en anglais, consiste en la poursuite, sur la pente montante du rivage, du mouvement d’une masse d’eau qui a reçu l’impulsion du déferlement d’une vague. Lancée sur ce plan incliné, l’eau peut ainsi monter encore bien plus haut que la vague qui l’a générée, et surprendre ceux qui se sont trop approchés, considérant la seule hauteur des vagues plutôt que l’avancée potentielle du jet de rive.

La fiabilité de la conception et de la construction

Après le naufrage déjà évoqué, du MV Derbyshire, minéralier de 294m, le plus grand navire britannique jamais perdu en temps de paix, la commission d’enquête a conclu que les panneaux de cale avant avaient été enfoncés sous le poids d’une vague scélérate alors que le navire était à la cape dans un typhon. A l’appel du professeur Faulkner qui présidait cette commission, la communauté scientifique s’est lancée dans les années 1990 dans les recherches sur ce sujet, tentant notamment de déterminer si les règles et recommandations de l’ingénierie navale étaient suffisantes face à ce phénomène, et si des mécanismes de formation pouvaient être mis en évidence pour les expliquer et mieux s’en protéger. Les scientifiques ne peuvent toutefois pas travailler sans le soutien concret de données, et c’est presque par miracle qu’une vague scélérate exceptionnelle a alors justement été précisément enregistrée et confirmée sans ambiguïté.

La "vague du Nouvel An" 1995

Des mesures de hauteur d'eau ont été faites sur la plate-forme Draupner E en Mer du Nord, au moyen d'un dispositif à écho laser (distancemètre) "regardant vers le bas", enregistrant la hauteur d'eau sous le capteur, chaque heure pendant 20 minutes.

Des mesures de hauteur d'eau ont été faites sur la plate-forme Draupner E en Mer du Nord, au moyen d'un dispositif à écho laser (distancemètre) "regardant vers le bas", enregistrant la hauteur d'eau sous le capteur, chaque heure pendant 20 minutes.

Au cours d'une tempête telle qu'on en rencontre tous les cinq ou six ans, où les hauteurs crête-creux significatives étaient mesurées entre 10 et 12 mètres (cf. encadré), vers 15h20 le 1er Janvier 1995, une vague s'éleva inopinément à plus de 18 mètres au-dessus du niveau moyen et endommagea du matériel entreposé sur un pont provisoire.

Sverre Haver l'ingénieur chargé des questions océano-météorologiques à Statoil, qui avait été consulté quelques jours auparavant sur la possibilité de stocker ce matériel à ce niveau, avait évalué à 3000 ans la période de retour associée à un tel phénomène, et ses calculs laissaient penser que s'il se produisait jamais, ce serait avec des hauteurs crête-creux significatives de 16-18 mètres au moins.

Il était dès lors évident que les méthodes et les règles de l'Art utilisées pour cette estimation étaient en défaut particulièrement fragiles, et qu'il fallait chercher des études pour les améliorer.La communauté scientifique internationale s'attela à cette tâche, en commençant par essayer de rassembler des données utilisables sur les vagues extrêmes.

Les plates-formes pétrolières

Les données provenant d'observations sur les plates-formes pétrolières, telles celles de Draupner, ont l'avantage d'être quantifiées, car mesurées par des capteurs ou mises en évidence par des dommages observés à une élévation précise. Les règles présidant à leur construction et à leur sécurité ont été établies principalement lors du boom offshore du choc pétrolier, avec beaucoup plus de clarté et d’objectivité scientifique que celles de la construction navale qui avaient évolué par essais et erreurs pendant des siècles.

Dès les années 80, avant la vague de Draupner, plusieurs mesures avaient ainsi été enregistrées de vagues anormales par rapport à leurs voisines, mais des doutes pouvaient subsister sur la fiabilité des capteurs, sur l'absence d'artefacts liés à la montée de l'eau le long des piles ou aux embruns, et sur la présence de ces vagues extrêmes dans la succession somme toute régulière des trains de houle de tempête. Depuis 1995, quelques dizaines d'observations supplémentaires ont été faites par ce moyen dans le monde, et d'autres vagues remarquables, comme celle dite de l'Andrea (crête à 15 m pour une hauteur significative crête-creux de 9.2 m à Ekofisk), sont venues rejoindre celle de Draupner dans la liste des scélérates utilisables pour la recherche..

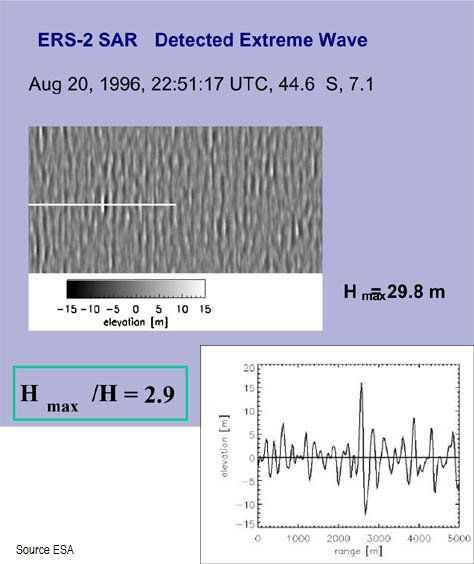

L'observation satellitaire

Les chercheurs ont également exploité les mesures faites par des satellites équipés de «radars imageurs» susceptibles de reconnaître les vagues individuelles, tels les premiers SAR (Synthetic Aperture Radar) des satellites ERS-2 et Envisat de l'Agence Spatiale Européenne.

Dans le cadre du projet MAXWAV de l’Union Européenne, l’exploitation de 30 000 images SAR recueillies en 3 semaines en février-mars 2001 au cours desquelles deux paquebots, le Bremen et le Caledonian Star ont été fortement endommagés par des vagues géantes dans l’Atlantique-Sud, a dénombré 10 vagues de 25 m et plus. Ainsi ces 3 semaines d'observation SAR-ERS2 ont confirmé que ces vagues géantes sont bien plus fréquentes que celles prévues par la théorie linaire, mais les difficultés inhérentes au principe de mesure n'ont pas permis de conclure quant à un éventuel dépassement de la théorie non-linéaire classique.

Ces radars imageurs n’étant pas exploitables en temps réels, c’est la hauteur significative des vagues, extraite du signal des radars altimétriques qui est diffusé aux services météorologiques. Bien que, comme il a été déjà signalé plus haut, la mission première des satellites altimétriques soit de définir la topographie de la surface marine par la mesure du temps aller-retour du signal radar (satellite-surface de la mer), la forme de l’écho de retour permet d’évaluer la hauteur significative des vagues sur la zone "éclairé" en une seconde par le faisceau radar, soit environ 30 km2.

Pourquoi ces vagues inattendues ?

Où le phénomène se produit-il? Est-il possible d'établir une carte de sa localisation? Quand se produit-il? Est-il possible d'évaluer sa fréquence? Comment se produit-il? Quelles en sont les conséquences?

Ces questions se ramènent encore et toujours aux alternatives suivantes qui restent posées à la communauté des chercheurs et des ingénieurs.

Les vagues scélérates sont-elles simplement:

-

les extrêmes normaux de l'ensemble des vagues "communes", auquel cas ce serait simplement une tendance de l'observateur à s'endormir dans une tranquillité oublieuse de l'intensité des extrêmes qu'il faudrait accuser,

-

ou bien des représentants d'une population de vagues différente, exogène, qui aurait des mécanismes spécifiques de génération et/ou de propagation?

Au bout de deux décennies, on a abouti à la conclusion remarquable … qu'on ne peut pas conclure théoriquement, les deux hypothèses sont possibles et ni l'une ni l'autre ne peut être absolument écartée.

D’une part, aussi scélérates soient-elles, les vagues les plus extrêmes n’excèdent pas les hauteurs maximales prédites pour la durée de vie d’une structure en mer. Elles ne sont surprenantes qu’en comparaison aux autres vagues du même état de mer, lesquelles sont « trop petites » en comparaison au moins autant que la scélérate est «trop grande».

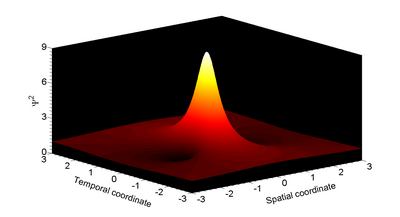

D’autre part, des théories, très différentes de la simple hydrodynamique non-linéaire commune, s’ajustent presque parfaitement aux observations. Plusieurs laboratoires tentent de reconstituer, en bassin ou sur ordinateur et dans le respect des lois de l'hydrodynamique, des événements similaires à ceux qui ont pu être observés dans la nature. Ils utilisent pour la plupart des équations qui modélisent le phénomène dit de "focalisation non-linéaire". Il s'agit de l'adaptation à l'hydrodynamique de l'équation de Schrödinger bien connue en mécanique quantique, anciennement dénommée mécanique ondulatoire. Ces équations représentent les interactions entre systèmes de vagues qui se rejoignent, soit en provenance de directions différentes, soit en raison de leurs célérités différentes lorsqu'elles viennent de la même direction. On a ainsi pu penser avoir expliqué la vague de Draupner par l’équation de Schrödinger non-linéaire, qui en modélise l’évolution mesurée au point d’en apparaître comme une théorie irréfutable.

Quelle que soit leur cause, peut-on relier leur occurrence à certains signes précurseurs ?

Ces théories désignent un indicateur nommé BFI, « index de Benjamin-Feir », comme caractéristique de l’apparition des vagues scélérates. Les Météos Nationales expérimentent sa publication, dans leurs prévisions, pour identifier des tempêtes et des moments où des vagues scélérates peuvent se produire. Il est ainsi disponible dans les sorties de modèles du Centre Européen de Prévision ECMWF, Les vagues scélérates étant heureusement rares, et comme de plus, personne ne souhaite s'y exposer pour le plaisir de confirmer la théorie, la validation de ces indicateurs reste une tâche ardue. Cependant, il est maintenant consensuellement admis que le BFI est un détecteur, qui se déclenche a posteriori et n’a pas de valeur prédictive.

Et quand bien même on sortirait des statistiques ces cas de vagues « explicables » ou « théoriquement prédictibles », il reste un grand nombre de cas pour lesquels on ne peut trouver d'autre raison que de s'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, ce qui n'est guère satisfaisant pour la tranquillité d'esprit du marin.

Modélisations statistiques

Indépendamment de ces travaux, on recherche sur les mesures disponibles des corrélations entre l'apparition de vagues exceptionnelles et des caractéristiques à différentes échelles de temps de l'état de mer ou de la tempête. Malheureusement, les hypothèses émises de "running fetch" (tempête dont le maximum se déplace en synchronisation avec le champ de vagues généré), ou de combinaison entre les systèmes créés avant et après le passage du front froid n'ont à ce jour pu être validées (ni éliminées).

Néanmoins, certains traits se dégagent des conditions de mer susceptibles de contenir une vague scélérate :

- trains de vagues en provenance d'une seule direction (sans garantie d'ailleurs que la vague scélérate ne se propage pas à un certain angle de cette direction),

- vent particulièrement violent dans les heures qui précèdent (ou mer particulièrement peu levée par rapport à la force du vent),

- vagues fortement cambrées, conditions de mer proches du paroxysme.

Au total, il semble que si, pour un navigateur, la probabilité de rencontrer une "vague scélérate" dans l'année est extrêmement faible, il reste que l'"espérance mathématique" de rencontrer le phénomène plusieurs fois par an, est notable pour l'ensemble de la flotte mondiale, d'autant que celle-ci continue à croître en nombre et en taille des navires.

Fin 2023, un article a défrayé la chronique pour avoir mis en œuvre les techniques les plus modernes d’intelligence artificielle en vue d’isoler les paramètres qui seraient caractéristiques de ces occurrences. Malgré la rigueur de ce travail et l’enthousiasme de ses auteurs, il faut bien constater que ses conclusions ne sont pas différentes des observations ci-dessus, qui avaient été faites au moins dix ans auparavant, ni même de celles que les auteurs avaient rapportées dans un précédent article réalisé avec leur seule intelligence naturelle.

Perspectives de prévision et d'alerte

On sait que certaines régions océaniques sont des zones à risque pour les vagues scélérates : certains affirment qu'il en existerait 19 dans le monde: c'est le cas particulièrement lorsqu'un courant s'oppose au vent. Néanmoins, il ne faut absolument pas en déduire que les autres régions seraient épargnées !

Par exemple, on a pu identifier de nombreux cas de vagues scélérates dans le courant des Aiguilles, au large de l'Afrique du Sud. Dans ce cas, le commandant de navire doit faire route pour éviter le courant quand il apprend par la météo que les conditions ne sont pas favorables.

Mais d'autres zones sont cataloguées "à risque" : le Golfe de Gascogne, la Mer du Nord, la Mer Baltique... En fait, ce catalogage est assez vain : le risque semble présent partout, les zones qui paraissent épargnées sont avant tout celles où il n’y a que peu de trafic maritime pour les constater. Certes,pour lesquels des services d'alerte auraient peut-être une utilité considérable. De tels services sont mis en œuvre par certains opérateurs pétroliers pour leurs plates-formes de mer du Nord, ils font intervenir des analystes météorologues mis en alerte 24 heures sur 24 dès que les conditions prévues dépassent un certain seuil.

Toutefois, on est très loin de pouvoir les étendre et les automatiser, en particulier parce qu’ils requièrent de compléter les sorties de modèles météo par des mesures précises de quantité de paramètres en des points névralgiques. La communication entre le prévisionniste et la victime potentielle en mer, et la conscience que cette dernière doit avoir de la nature aléatoire du risque, peuvent seules compenser la multiplicité des fausses alertes et les inévitables occurrences « normales », et donc imprévisibles car sans conditions particulièrement spéciales.

N’oublions pas

Les vagues peuvent aussi être dangereuses sans être, le moins du monde, scélérates : parfaitement prévues, ayant fait l’objet d’incitations à la prudence par les autorités, mais dépassant néanmoins les expectations du profane qui s’avance inconscient de la réalité du danger. Les foules qui se font régulièrement balayer par le mascaret Dragon d’Argent de la Qian-Tang ou par l’arrivée à la côte de la houle générée par un ouragan lointain d’une année El Niño, voient dans la scélératesse (ou le changement climatique) une bonne excuse pour ne pas avoir à rendre compte de leur imprudence caractérisée.

Rappelons à ce sujet également qu’une vague scélérate se définissant par rapport à ses voisines et étant toujours une combinaison de ces dernières suivant des lois physiques immuables, qu’on les connaisse ou non, un changement climatique ne peut pas en modifier la fréquence d’apparition.

Conclusion

Il reste un long chemin à parcourir avant que l'on puisse détecter avec fiabilité un accroissement du risque de vague anormalement haute ou cambrée, et qu'on puisse prôner, sauf en des endroits particuliers du globe, un dispositif de prévision opérationnelle des conditions d'occurrence de vagues extrêmes. Mais on a progressé dans la compréhension des causes du phénomène.

Il convient de rappeler aux navigateurs qu'il n'y a pas de borne théorique au rapport entre la vague maximale et la moyenne de celles qui la précèdent. Car si la vague scélérate est inattendue, n'est ce pas avant tout parce que nous nous endormons dans une fausse sécurité en ne jugeant du risque que sur la seule hauteur moyenne des vagues ?

Remerciements (de J.P Guinard, 2005)

Merci à Michel Olagnon, Chef de la Cellule Océano-Météo à Ifremer/Brest, qui m'a communiqué la plus grande part de la documentation utilisée dans ce papier et a bien voulu le relire et le corriger.

Et aussi à Jean Labrousse qui m'a incité à rédiger le présent document.

Pour en savoir plus :

Anatomie curieuse des vagues scélérates. Michel Olagnon et Janette Kerr. Édition Quæ 2015.

Wikipedia les vagues scélérates

Comprendre les vagues scélérates grâce à l'hélium superfluide Futura Sciences Juillet 2008

Le mystère des vagues scélérates éclairci par la lumière ? Futura Sciences Décembre 2007

Proceedings du séminaire "Rogues waves 2004 : des 20, 21 et octobre 2004 édité par Michel Olagnon et Marc Prevosto

Ship-sinking monster waves revealed by ESA satellites - 2004

Les vagues géantes de la tempête Quirin mesurées par Jason-2 CNES

Vidéos à voir :

Guardian News - décembre 2023 - Vagues scélérates :

Des centaines de spectateurs se pressent sur une plage du sud de la Californie pour assister à des vagues gigantesques.

Cliquer sur l'image pour visualiser la video youtube du Guardian :