Actualité : océan, climat, énergie

Septembre 2024.

Comme les archives météorologiques, les archives hydrologiques françaises sont ouvertes.

Pierre Chevallier – avec les compléments apportés par Carine Chaléon, DRIEAT Ile de France, ainsi que Stéphanie Pitsch et Jean-Nicolas Audouy, SCHAPI.

Relectures de Dominique Marbouty, Bernard Pouyaud et Yves Dandonneau.

En décembre 2023, nous proposions une « brève » sur l’ouverture à tous des archives météorologiques de Meteo-France.

Les archives hydrologiques des cours d’eau français étaient pour leur part disponibles depuis les années 2000 sous la forme de hauteurs d’eau ou de débits, mais avec une limitation en volume. Depuis juin 2024, il est possible de les récupérer dans leur totalité.

Dès le début des années 2000, la banque Hydro, devenue Hydro Portail, a permis de localiser les stations hydrométriques françaises, d’identifier les variables disponibles et de visualiser / importer (en clair sous la forme d’un tableau csv) une série temporelle limitée à 500 000 enregistrements. Depuis 2020, on peut aussi obtenir les données instantanées des 30 derniers jours via une API (interface de programmation d’application) Hubeau, ainsi que les moyennes journalières et mensuelles sur l’ensemble des chroniques disponibles. D’autres métadonnées sont accessibles par le site Sandre, plus ancien. Noter que la fluidité de ces sites est loin d’être optimale.

Depuis juin 2024 on a la possibilité d’importer la totalité de la base de données hydrométriques françaises, incluant l’outre-mer, sans limitation du nombre de stations ou du nombre d’enregistrements. La procédure de récupération décrite ci-après est relativement complexe.

Elle s’opère à partir d’un fichier compressé "stations.tar" (4Gb) que l’on récupère avec un mot de passe explicitement indiqué sur le site de data.eaufrance. Après déstockage du fichier tar, on obtient d’une part un fichier en clair (tableau csv) qui inventorie la liste de toutes les stations françaises avec des données, et d’autre part un répertoire de ces stations, lui-même divisé en sous répertoires annuels dans lesquels les données sont archivées sous une forme compressée gz.

[Pourquoi introduire un mot de passe qui n’en est pas vraiment un puisqu’il est donné ? C’est aussi un peu bizarre d’utiliser deux algorithmes d’intégration/compression distincts pour des données en accès libre, d’autant plus que, s’ils sont bien connus des usagers de Linux, tar (un intégrateur) et gz un compresseur), sont largement ignorés des communautés majoritaires Windows ou MacOs !].

Pour accéder aux informations d’identification de stations et aux méta-données de ces dernières, on peut utiliser le fichier d’inventaire mentionné ci-dessus, mais on gagnera du temps en utilisant les formulaires du référentiel Hydro Portail. A partir du (ou des) code(s) de station, on accède aux données qui nous intéressent.

Si on peut se féliciter de l’ouverture de ces données à tous, on est en droit toutefois de s’interroger sur la complexité de la procédure, quelque soit l’accès utilisé ! De plus, alors que Meteo-France assure une mise à jour quasi quotidienne de sa base de données, celle de data.eaufrance ne devrait être renouvelée qu’avec une fréquence de 6 mois, selon les dispositions actuelles.

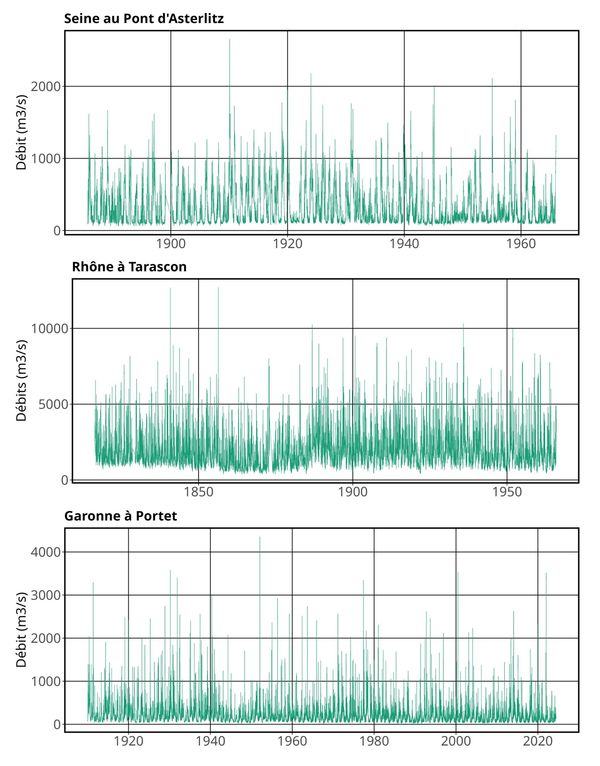

A titre d’exemple, je propose ci-dessous un affichage des données de trois grand fleuves extraites et traitées avec la librairie htsr dans laquelle j’ai inclus une fonction d’extraction de la base de données data.eaufrance.

On peut par exemple observer sur de telles longues chroniques :

(1) la crue historique de la Seine à Paris durant l’hiver 1910,

(2) une variation curieuse des débits d’étiage du Rhône à Tarascon (est-ce un effet des nombreux travaux d’aménagement ou bien des problèmes d’étalonnage ?),

ou (3) une fréquence plutôt irrégulière des fortes crues de la Garonne à Portet (une dizaine de km à l’amont de Toulouse).

.......

Août 2024

L’accès au CNES se fera désormais via le rond point Michel Lefebvre

Yves Dandonneau

*** La municipalité de Toulouse va donner le nom de Michel Lefebvre à un rond point situé près du CNES. Ce n’est pas souvent que des scientifiques sont ainsi honorés, et Michel Lefebvre le méritait amplement. Je ne l’ai guère connu, mes sujets de recherche ayant peu en commun avec l’observation des courants marins et l’altimétrie satellitaire qui étaient son domaine d’activités. Mais j’ai connu plusieurs de ses compagnons, et l’admiration qu’ils avaient pour lui s’exprimait avec joie de façon évidente dès que son nom était prononcé. C’est lorsque j’ai été invité à rejoindre le Club des Argonautes, dont Michel Lefebvre était un des membres fondateurs, que j’ai rencontré certains de ses collègues et amis. Sa maladie l’empêchait alors de participer à nos réunions dans les locaux du Bureau des Longitudes, mais il suivait de près nos échanges, et intervenait dans nos débats, souvent pour proposer des actions à mener, ou des textes pour illustrer telle ou telle évolution des connaissances dans les domaines de prédilection des Argonautes: l’océan, le climat et l’énergie. Les pages de notre site web regorgent de ses contributions, en particulier des poèmes , dont il était très gourmand et connaisseur. Il a été un meneur de projets grâce, bien sûr, à ses capacités scientifiques, et à sa vision de ce vers quoi devaient tendre les recherches en océanographie, mais aussi, et peut être surtout, grâce à sa touche particulière, où l’amitié et le plaisir d’avancer ensembles s’imposaient naturellement. Un exemple: à tous ceux qui sentaient que l’observation par satellite de la hauteur de l’océan allait révolutionner l’océanographie, il a lancé une invitation à venir en discuter chez lui à La Chapelle Aubareil. Tous ont été marqués par cette rencontre et en reparlent encore chaleureusement. Ce mélange inoubliable d’amitié, de fête et d’efficacité était sa marque. Son ami François Barlier a laissé sur Michel Lefebvre, un récit qui résume la carrière atypique de cet extraordinaire compagnon.

*** Merci et bravo à Richard Clavaud qui a porté cette demande jusqu'à son acceptation.

Avril 2024

Depuis 2011, tous les 2 ans, l’Académie des sciencesremet le Grand Prix « Christian Le Provost » à un(e) jeune chercheur(e) océanographe âgé de moins de 38 ans. Ce prix biennal, doté d’un montant de 15 000€, a été créé par le CNRS, l’IFREMER, le CNES, l’IRD, le SHOM, le Cluster Maritime Français, le Conseil départemental des Côtes-d’Armoret la ville de Plérin.

En hommage à l’océanographe français Christian Le Provost, il récompense l’autrice ou l’auteur de recherches conduites dans un laboratoire français pour ses travaux remarquables en océanographie physique et biogéochimique.

Le 21 novembre 2023, à l’occasion de la cérémonie de remise des prix sous la Coupole de l’Institut de France, l’Académie des Sciences a attribué le 9ème Grand Prix « Christian Le Provost » à Damien Desbruyères, océanographe physicien au Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale de l’Ifremer Brest. Mais c’est ce vendredi 19 avril 2024 que cette récompense a été rendue officielle à Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor, sur les terres d’origine de Christian Le Provost.

Voir le site Océans Connectés

Mars 2024

Nouvelle publication :

Aurions nous hérité de l’évolution une angoisse de manquer d’oxygène ? On pourrait le croire tant des formules comme « l’océan qui nous fournit la moitié de l’oxygène que nous respirons » ou « l’Amazonie, ce poumon de la planète » font florès dans les médias, suggérant que si ces milieux venaient à être détériorés par l’action humaine, alors, l’oxygène viendrait à nous manquer.

Décembre 2023

Météo France ouvre les archives historiques des données observées dans ses stations météorologiques

Pierre Chevallier avec Dominique Marbouty, pour les informations du Conseil Supérieur de la Météorologie.

En suivant une directive européenne, Météo France permet désormais un accès gratuit à ses données publiques (voir communiqué de presse). Ces données concernent les données d’observation, de prévision, des séries climatologiques d’observation passées et de prévision du climat futur. L’accès aux données ouvertes sans contrôle particulier se fait par le biais du site: meteo.data.gouv.fr, en cours de développement, mais déjà accessible, notament pour les données historiques.

Plusieurs niveaux d’importation sont possibles à partir de dossiers départementaux. Parmi eux, j’ai plus particulièrement examiné le cas des données journalières.

Pour chaque département, on trouve deux types de fichiers sur trois intervalles de temps.

Deux types de fichiers: l’un avec les variables «de base» (précipitation, température, vent), l’autre avec des variables complémentaires (pression, durée d’insolation, rayonnement, humidité relative, tension de vapeur, évapotranspiration de référence, neige, etc.). Toutes les données sont accompagnées d’un code de qualité. Trois intervalles de temps : des origines des observations à 1949, de 1950 à 2021, depuis 2022, ce dernier intervalle étant mis à jour en temps quasi-réel.

Les fichiers contiennent la totalité des stations observées, encore opérées ou non. Ils sont sous la forme de données tabulaires en mode texte, de type CSV, ce qui les rend particulièrement faciles d’usage pour une importation dans n’importe quelle configuration d’application.

Le téléchargement est extrêmement rapide.

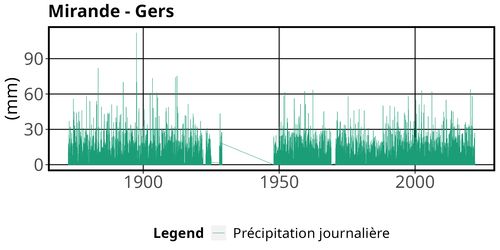

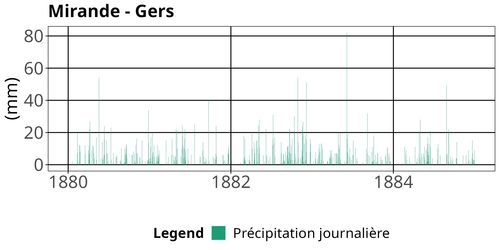

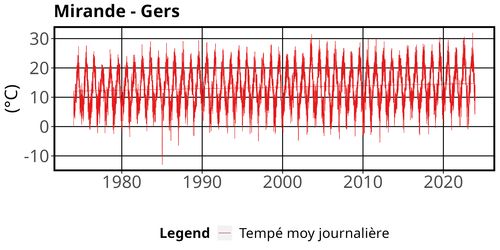

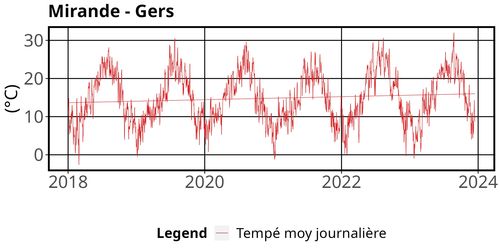

À titre d’exemple, je donne ici une extraction - sans aucun traitement additionnel - des précipitations et des températures moyennes journalièresà la station de Mirande (Gers) réalisée avec la librairie htsr: séries complètes et zoom sur deux périodes de 5 et 6 années.

On notera d’une part que cette station en milieu rural n’enregistrait que la pluviométrie jusqu’en 1974 et d’autre part que la tendance croissante des températures depuis le début des observations apparaît sans ambiguïté.

....

Novembre 2023

À propos des "budgets carbone restants" .

Raymond Zaharia

Selon le site webde l'institut allemand MCC, la durée correspondant à l' épuisement du budget carbone restant pour une augmentation de la TSMG (Température de Surface en Moyenne Globale) limitée à 1, 5°C, est à présent de moins de 6 ans ! En effet, si le rythme actuel des émissions ne ralentit pas, les ~239 GtCO2restants à émettre, seront relachées d'ici ~ 68 mois.

N. B. Les budgets considérés par l'Institut MCC sont ceux définis de façon à avoir au moins 2 chances sur 3 de rester en dessous de la limite de 1,5 (ou de 2 degré), de hausse de la TSMG, par rapport à sa valeur à la fin du XIXième siècle. On a aussi défini des budgets un peu plus importants (de 16% environ); ils correspondent à 1 chance sur 2 de respecter la limite considérée.

Bien sûr, du fait de la procrastination quasi universelle... l'objectif de 1,5°C est hélas devenu irréaliste, mais comme chaque dixième de degré compte, notre prochain objectif est...

- PAS DU TOUT 2°C (ou ~989 GtC02 restants... qui seront épuisés d'ici avril 2047, au rythme actuel).

- mais plutôt... 1, 6°C (ou ~389 GtC02 restantes... qui seront épuisés en mars 2033, au rythme actuel).

----

Publication sur le site de Météo France : Précipitations : un mois d'octobre en deux temps.

Avec 130 mm de précipitations en moyenne sur la France, soit des précipitations représentant 1, 4 fois la normale mensuelle (c-a-d un excédent de 40 %), le mois d'octobre a été très contrasté temporellement et géographiquement. Ce début de mois de novembre est dans la continuité de la deuxième quinzaine d' octobre.

Voir aussi la publication de l"'Observatoir Copernicus" sur la température de l'air en surface pour octobre 2023:

Octobre 2023 a été le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré à l' échelle mondiale, avec une température moyenne de l'air en surface de 15,30°C, soit 0,85°C au-dessus de la moyenne 1991-2020 pour octobre et 0,40°C au-dessus de la température du précédent mois d' octobre le plus chaud, en 2019. L'anomalie de température globale pour octobre 2023 était la deuxième plus élevée parmi tous les mois de l' ensemble de données ERA5, derrière septembre 2023. Le mois dans son ensemble était 1, 7°C plus chaud qu'une estimation de la moyenne d' octobre pour 1850-1900, la période de référence préindustrielle désignée....

Juin 2023

El Niño est là : à quoi pouvons nous nous attendre ?

La mise en place de conditions El Niño dans l'Océan Pacifique équatorial était attendue : nous y sommes, comme le confirme une récente analyse parue le 8 juin ( https://global-climat.com/2023/06/08/el-nino-annonce-par-la-noaa/). Le précédent épisode remonte à 2016, et la fréquence de ces événements est d' environ d’un tous les cinq à sept ans. El Niño (https: //www.meteocontact.fr/pour-aller-plus-loin/el-nino-la-nina) se développe dans la région du Pacifique tropical est où il a été ainsi nommé par les pêcheurs péruviens car sa phase la plus intense se produit aux environs de Noël (El Niño désigne "l’enfant Jésus"). Les conditions opposées, par analogie, ont été désignées par "La Niña". Dans le Pacifique équatorial en conditions La Niña, les vents alizés qui soufflent de l'est entraînent l'eau de surface vers l'ouest tout en l'écartant de part et d'autre de l'équateur en raison de l'effet de la rotation de la Terre, connu sous le nom de "force de Coriolis". L'eau chaude de surface étant ainsi écartée, en régime La Niña, l'Océan Pacifique équatorial dans sa partie est se caractérise par l'affleurement en surface d'eaux anormalement froides issues de la profondeur.

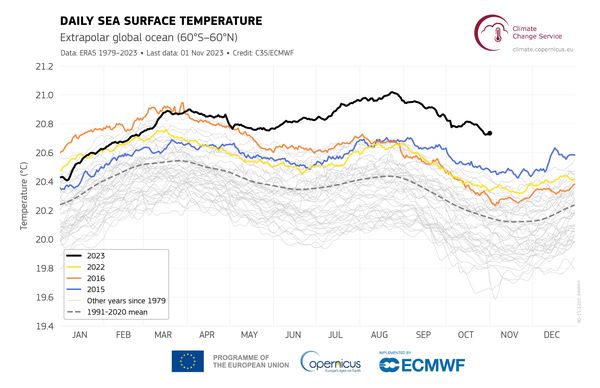

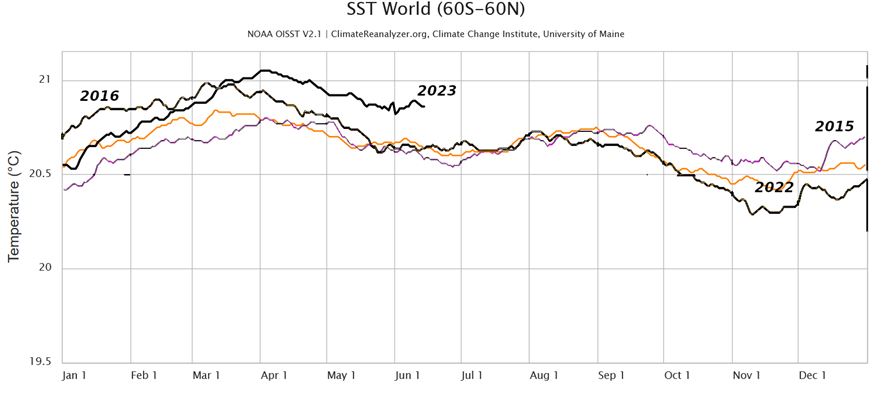

Un événement El Niño, qui dure en général un peu moins d'un an, commence par le recouvrement de cette zone froide par des eaux tropicales plus chaudes de 2 à 3°C. Il s' en suit dans cette région un accroissement de l'évaporation, une baisse de la pression atmosphérique, et un affaiblissement du régime de vents alizés avec une rétroaction positive : les alizés faibles n' écartent plus les eaux de surface et les eaux froides restent recouvertes par les eaux tropicales plus chaudes. Ceci contribue à la stabilité d'El Niño pendant plusieurs mois. El Niño s' accompagne de modifications importantes du climat. L'affaiblissement des alizés modifie la répartition des pluies : ainsi, le Pérou, habituellement sec, reçoit des pluies abondantes, tandis que la sécheresse s' accentue en Australie. D'autres modifications concernent principalement la région du Pacifique (https://www.climate.gov/news-features/featured-images/global-impacts-el-ni%C3%B1o-and-la-ni%C3%B1a). Les conséquences sont moins sensibles en Europe, où, dans la partie est, selon une étude récente, El Niño pourrait amener des conditions plus sèches (https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-021-05953-z/figures/4). Plus attendu avec l’avènement d’El Niño est un nouveau record de la température moyenne globale à la surface de la Terre (TMG). Celle ci en effet est calculée à partir des mesures et estimations sur toute la surface du globe, et prend donc en compte la fenêtre d' eau relativement froide d' environ 10 millions de kilomètres carrés ouverte sur l' eau froide profonde par les alizés intenses en conditions La Niña. Qu' un événement El Niño se déclare, et cette fenêtre froide sur le Pacifique équatorial se ferme. Le précédent record de la TMG a été établi lors du précédent événement en 2016. Antérieurement, en 2011, un El Niño d' intensité modérée avait aussi permis un niveau record de la TMG. Ainsi, le réchauffement climatique est continu, mais à cause du phénomène El Niño, il progresse par marches d' escalier. « Notons toutefois (figure ci dessous) que l’accélération du réchauffement a débuté dés le mois de mars 2023 (https: //climatereanalyzer.org/clim/sst_daily/ ), alors que les conditions El Niño ne se sont établies qu’au début du mois de juin : on observe en effet depuis quelques mois un très fort réchauffement de 2 à 4°C de l’Atlantique nord est.

Un autre indice du réchauffement climatique, le niveau moyen des océans, risque lui aussi d’être affecté par l’arrivée de conditions El Niño. En effet, le bilan pluies – évaporation devient globalement déficitaire et les stocks d’eau de l’ensemble des continents tendent à diminuer (https: //agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021GL094104) au profit des océans. Une accélération temporaire de la hausse du niveau moyen des océans au cours de l’année à venir est donc probable.

Température moyenne à la surface des océans entre 60°N et 60°S en 2015, 2016, 2022 et 2023. Les événements El Niño de 2016 et (en cours) 2023 se manifestent par une hausse de 0, 2°C environ, qui a duré de novembre 2015 à mars 2016, et s’est établie depuis mars -avril 2023 pour l’événement en cours. (D’après https: //climatereanalyzer.org/clim/sst_daily/).

Mai 2023

Publication de deux vidéos sur l'effet de serre à des fins pédagogiques :

La première se veut abordable pour tous. Elle ne nécessite aucune connaissance préalable, juste un peu d’attention.

La deuxième, essaie d’aller un peu plus au fond des choses en introduisant la notion d'altitude d' émission et en présentant les différents modes d'interaction des molécules avec le rayonnement. Elle ne nécessite pas, à vrai dire de connaissances particulières puisque tout y est expliqué mais elle est plus complexe et un peu de familiarité avec la physique permettra évidemment une compréhension plus aisée. On y verra aussi que l’effet de serre est très largement validé par les mesures de température de l’atmosphère qui sont effectuées tous les jours depuis les satellites météorologiques.

Pour voir ces deux vidéos YouTube, aller sur la page "Modèles simples de simulation des mécanismes du système climatiques" .

Mars 2023

Alors que le niveau des océans s'élève, en février, les canaux de Venise ont manqué d' eau pour la navigation

Yves Dandonneau (synthèse d'échanges entre Argonautes)

En octobre 2020, un gigantesque ouvrage débuté en 2003 est entré en fonction : dénommé MOSE ((acronyme de MOdulo Sperimentale Elettromeccanico, «module expérimental électromécanique»), il est destiné à protéger Venise des épisodes de hautes eaux, bien connus sous le nom "d'acqua_alta", qui, souvent en automne, inondent la Sérénissime et ses palais, comme ce fut le cas en 2018 et 2019. Constitué de gigantesques panneaux articulés qui se relèvent en cas de forte hausse du niveau de la mer, il semble désormais mettre Venise à l'abri des hautes eaux. Cette menace était devenue de plus en plus pressante à cause du lent enfoncement de la ville, et surtout à cause des la montée inexorable des océans consécutive au changement climatique. Or, en février 2023, ce n'est pas une inondation qui a semé le désordre à Venise, mais au contraire un niveau des eaux tellement bas que la navigation a un temps été rendue impossible, même pour les fameuses gondoles. Qu'est ce qui peut expliquer cet épisode de basses eaux qui, paradoxalement, s' oppose au contexte actuel de hausse du niveau marin ? Comme les pays qui l'entourent, la Méditerranée est très ensoleillée et relativement chaude, et reçoit peu de précipitations. Il s' en suit que l'évaporation l' emporte nettement sur les précipitations, la perte d'eau correspondant à ce bilan étant en moyenne de 580 mm/an. La Méditerranée reçoit les apports de fleuves, Rhône, Po, Nil, pour ne citer que les principaux, et de la Mer Noire, qui reçoit le Danube et le Dniepr. Ces contributions apportent d'environ 250 mm/an en moyenne (Sanchez-Gomez et al., 2011), et ne suffisent donc pas à combler ce déficit. C'est l' Océan Atlantique qui, via le détroit de Gibraltar, joue le rôle de régulateur, en fournissant le complément. Cet apport d’eau de l’Atlantique se fait en surface, tandis qu’au fond du détroit, l’eau de la Méditerranée, plus dense parce que plus salée, s’écoule vers l’Atlantique. Le bilan de ces écoulements en directions opposées devrait être d’environ 330 mm/an pour que la Méditerranée ait un niveau constant. Ces apports d'eau et ces pertes varient cependant d' une année à l'autre, en fonction du climat. Ainsi, 2022 a été marqué par la sécheresse dans la plupart des pays qui entourent la Méditerranée, de telle sorte que l' apport des fleuves et de la Mer Noire a été moins abondant que la moyenne. D'autre part, l' intensité du courant d'eau de l' Atlantique qui entre par Gibraltar dépend de la différence de niveau entre l'Atlantique et la Méditerranée, et, dans une moindre mesure, de l' influence d'un régime de vent favorable ou défavorable. Or, la période qui a précédé cet épisode de basses eaux à Venise a été caractérisée par un anticyclone sur l' Europe de l'ouest et des vents de nord est, qui ont tendance à abaisser le niveau de l' Atlantique à l'ouest du Portugal et du Maroc, contribuant à diminuer l' entrée d'eau Atlantique à travers le détroit de Gibraltar. De façon générale, le niveau de la Méditerranée est corrélé négativement avec le transport d’eau vers le nord en Atlantique (Volkov et al., 2019). Un autre paramètre qui a aussi conduit à un niveau anormalement bas de l' eau au nord de la Méditerranée et dans l'Adriatique est la pression atmosphérique à laquelle le niveau marin s’ajuste : un accroissement de 10 hPa de la pression atmosphérique fait baisser le niveau de la mer de 10 cm. Or, l’année 2022 a été marquée par la stabilité de l' anticyclone sur l'Europe de l' ouest. Enfin, s'il est généralement admis que la Méditerranée est soumise à un régime de marée de très faible amplitude, ce n' est pas le cas dans la partie nord de l'Adriatique près de Venise, où la configuration du bassin et la faible profondeur amplifient la marée : l' amplitude peut y dépasser 1 m Le niveau de la mer à Venise dépend donc de plusieurs paramètres, dont les effets peuvent se neutraliser ou s'ajouter les uns aux autres. Les conditions climatiques très particulières de l' hiver 2022-2023 ont conduit à cette baisse des eaux qui a concerné non seulement à Venise, mais aussi l'étang de Leucate où les barges des ostréiculteurs se sont trouvées immobilisées au fond du Grau.

Sanchez-Gomez, E., Somot, S., Josey, S.A., Dubois, C., Elguindi, N., Déqué, M. (2011) : Evaluation of Mediterranean Sea water and heat budgets simulated by an ensemble of high resolution regional climate models. Climate Dynamics 37 : 2067–2086.

Denis L. Volkov, Molly Baringer, David Smeed, William Johns, and Felix W. Landerer (2019) : Teleconnection between the Atlantic Meridional Overturning Circulation and Sea Level in the Mediterranean Sea. Journal of Climate, 32 (3) : 935-955.