Blog Club des Argonautes

Actualités scientifiques relatives au changement climatique, à l'océan et à l'énergie des mers.

Les membres du Club des Argonautes souhaitent partager certaines de leurs lectures, reflexions ou discussions. C'est l'objectif des publications de ce blog.

Le Club des Argonautes a été créé en 2003 par des chercheurs et des ingénieurs retraités qui ont contribué des programmes de recherche sur le climat, les océans, l’eau, la biosphère et l’énergie. Ils se réunissent une fois par mois pour discuter les résultats récents de la littérature scientifique, les progrès dans l’observation de la Terre, les avancées techniques et les politiques de réduction ou d’adaptation au changement climatique en cours.

....................

Propos sur le climat et ses composantes, au Club des Argonautes

Lors de sa création, le Club des Argonautes s’est concentré sur l’explication des mécanismes du climat, et aussi sur les arguments destinés à contrer les déclarations des climatosceptiques. Vingt ans plus tard, le changement climatique est devenu une réalité admise par une très forte majorité, et les invectives des climatosceptiques sont stériles. En témoigne un article paru dans «Climate» (et non pas dans «Journal of Climate!») qui attribue le changement climatique aux variations du rayonnement solaire : cet article, violemment contré par Gavin Schmidt, fera sans doute le buz chez les climatosceptiques dont la motivation principale est : «nous ne voulons pas changer de mode de vie». Le débat n’est donc pas sur la contestation de la science, et le site web des Argonautes va évoluer vers un blog présentant des articles généralement courts, sur des sujets divers liés au climat, et sur des résumés des discussions que nous avons chaque mois, autour des articles récemment parus, des décisions et prises de positions relatives au climat, et des événements climatiques remarquables.

Yves Dandonneau

------------------------------------------------

Décembre 2024

La Conférence UNOC 3 à Nice en juin 2025

Nouvellement «Argonaute», Patrick Vincent a été guidé à ses débuts par des «anciens» que nous connaissons bien, Argonautes eux mêmes, ou proches des Argonautes. On peut dire qu’il est un Argonaute de deuxième génération, le premier. Il nous a détaillé les enjeux et les préparatifs de la prochaine conférence UNOC 3 (United Nations Océan Conférence 3) qui se tiendra à Nice en juin 2025, organisée conjointement par la France et le Costa Rica. Par rapport aux deux conférences précédentes qui se sont tenues à New York en 2017 et à Lisbonne en 2022, celle ci essaiera de faire avancer les réglementations permettant d’assurer des conditions durables pour l’exploitation des océans. Cet aspect qui sera prioritaire a été très peu financé jusqu’à présent. Il est anticipé qu’il sera difficile d’obtenir des engagements collectifs ambitieux, mais il est prévu que des gouvernements puissent émettre des engagements sur les points qu’ils jugent importants. Dix thèmes seront discutés : pêche, écosystèmes, coopération, pollution, lien biodiversité – climat, soutenabilité, ressources alimentaires, connaissances et santé, lois nécessaires pour tendre vers les objectifs, et financement.

La conférence proprement dite qui s’ouvrira le 8 juin par une célébration de la journée mondiale de l’océan, sera précédée par trois évènements : un Congrès Scientifique (One Ocean Science Congress) du 4 au 6 juin, organisé par le CNRS et l’IFREMER, auquel participeront environ 2000 scientifiques, un sommet le 7 juin sur la montée des océans et la résilience, et un forum le 8 juin sur l’économie bleue et les moyens de financer des transports maritimes durables. C’est Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes, qui pilotera l’action de la France, et le Ministère des Affaires Étrangères ainsi que le Secrétariat Général de la Mer y auront aussi un rôle important. La publication d’un document de recommandations scientifiques élaborées après le Congrès Scientifique est prévue pour fin mars 2026.

Santé et Océans ne sont pas en France étudiés conjointement, les océanographes ne s’étant pas encore emparés de ce sujet. Les énergies marines renouvelables ne font pas l’objet de séances spéciales, mais seront abordées chaque fois qu’il sera question de durabilité ou d’économie bleue. Parmi ce qu’on peut espérer de cette conférence, citons Mercator, qui développe des outils de simulation numérique de l’océan, et qui devrait évoluer vers une organisation intergouvernementale ; IPOS (International Panel on Ocean Sustainability) qui deviendrait non pas un équivalent du GIEC, mais aurait pour fonction de bâtir une synthèse des connaissances pour les décideurs ; « Space for Ocean », à organiser, qui apporterait des services aux pays qui n’ont pas les moyens d’être autonomes dans le domaine spatial pour l’océan ; comment pourrait on disposer des connaissances existantes pour appuyer un moratoire sur l’exploitation des grands fonds marins. Les aires marines protégées sont un sujet conflictuel, en particulier en France où les niveaux de protection de ces aires sont faibles.

L’intelligence artificielle s’installe rapidement dans la prévision climatique

A suivre les médias, il semble que l’intelligence dite « artificielle » est en voie de remodeler nos activités et, que nous en tenions les rênes ou pas, notre futur. Plusieurs fois, une meilleure prévision météo par l’IA que par les modèles des agences nationales a été mise en avant, rappelant la victoire de l’ordinateur Deep Blue contre le champion au jeu d’échecs Kasparov. Cette mise en rivalité peut laisser croire qu’il y a d’un côté les modèles de prévision déterministes basés sur la simulation numérique des processus physiques, et de l’autre, l’intelligence artificielle qui, inéluctablement finirait par dominer. Il n’en est rien : les météorologues et les climatologues ont reconnu très vite les améliorations que permet l’intelligence artificielle, et on introduit de plus en plus de modules dans la chaîne de la prévision météorologique, y compris dans des modules physiques. La tendance est d’utiliser des langages de très haut niveau afin de manipuler ces modules comme des briques. Ceci permet d’élaborer les prévisions beaucoup plus rapidement, et donc de pouvoir prendre des mesures d’alerte plus précoces. On peut voir sur le site du Centre Européen comment le recours à l’IA permet de mieux prendre en compte les données de sondeurs micro-ondes au-dessus des banquises, pour lesquelles on ne dispose pas d’équations satisfaisantes. Un autre domaine dans lequel l’IA devrait apporter des progrès est celui des nuages, dont la physique est très complexe. L’application de l’IA aux projections climatiques à long terme est beaucoup moins avancée que pour la prévision météorologique, mais certains des modules utilisés en météo sont introduits dans les modèles climatiques, notamment pour corriger les dérives.

Dixièmes Assises Nationales des Energies Marines Renouvelables

Il y a surtout été question d’éolien offshore, tandis que des solutions énergétiques moins répandues, comme la climatisation par l’eau de mer, n’ont pas été évoquées. Un point mérite cependant d’être souligné car il va à l’encontre de la règle de la libre concurrence chère à l’Union Européenne : celle ci élabore le «Net Zéro Industrial Act», par lequel elle s’efforce de soutenir la transition écologique et de renforcer sa compétitivité industrielle. Le strict respect de la libre concurrence conduit à aller au moins coûteux, et par là, bien souvent, à choisir des équipements produits hors de l’Europe à des coûts inférieurs. Cette logique de la libre concurrence prônée jusqu’à présent par l’Europe conduit donc à une perte inéluctable de souveraineté. Or, lors de ces Assises, le mot d’ordre était d’accepter d'installer des énergies marines plus coûteuses, mais dont on aurait la maîtrise. L’UE, malgré sa préférence pour la concurrence non faussée, accepterait donc enfin de faire des exceptions. les exposés des conférenciers sont accessibles sur internet.

La conférence publique du Bureau Des Longitudes de décembre consacrée au satellite SMOS

Lancé en 2009, le satellite européen SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), est toujours actif sur son orbite et fête ses 15 ans. A son tableau, de très beaux résultats, comme la cartographie globale de l’humidité des sols et de la salinité des océans, ce pourquoi il a été conçu, et aussi la détection d’émissions électromagnétiques par certains pays et activités à des fréquences interdites, une cartographie des fines glaces de mer, l’observation de vents violents sous les cyclones, le suivi du gel et du dégel des sols, l’observation de la fonte des glaces au Groenland, et l’observation de lentilles d’eau douce d’une durée de vie de plusieurs semaines en mer. Malgré ces résultats remarquables, SMOS n’a pas atteint la renommée qu’il mérite pourtant : la raison, peut être, est que sa communauté d’utilisateurs est restée trop restreinte, faute d’une communication à la hauteur de la réussite de l’expérience. A l’opposé, une équipe très large s’est constituée autour du satellite SWOT, dédié lui aussi à l’hydrologie et à l’océanographie, et qui produit depuis deux ans des résultats remarquables.

Une suite opérationnelle de SMOS (qui a tout de même duré 15 ans, et continue de fournir d’excellentes données) dans le cadre de Copernicus serait le plus logique, mais rien n’est encore prévu.

Le nouveau plan local d’urbanisme de Paris

Ce plan qui a été adopté en novembre dernier, après quatre années de consultations et de délibérations, fait la part belle à l’écologie. S’adapter au changement climatique en est la ligne directrice, avec, pour cible essentielle, réduire les conséquences de l’effet d’îlot de chaleur urbain qui aggrave les canicules. La végétalisation en sera un outil privilégié, l’évapotranspiration des végétaux constituant un puits pour l’énergie. Cette végétalisation a déjà été mise en œuvre dans d’autres pays, notamment au Chili, où un inconvénient majeur est très vite apparu : par souci d’économies des ressources en eau, il avait été décidé d’arroser avec des eaux usées les murs végétaux aménagés, et des microbes ont ainsi été répandus dans les rues et ont causé des intoxications. Voilà un écueil qu’il faudra éviter à Paris.

La communication sur le changement climatique

Il y a une vingtaine d’années, les débats organisés par les médias opposaient souvent des climatologues à des orateurs climatosceptiques, et on doit reconnaître que les premiers n’étaient pas très à l’aise dans l’art de la communication vers le grand public. C’était avant (bien avant!) que Françoise Vimeux s’affirme peu à peu dans ce rôle de communicante scientifique sur le changement climatique. Il ne s’agit plus d’expliquer l’effet de serre face à ceux qui le niaient et qui ont perdu cette bataille, mais d’expliquer comment le changement climatique agit à chaque fois, de plus en plus souvent, que des évènements climatiques exceptionnels ont lieu. Et Françoise Vimeux fait cela très bien, avec beaucoup de clarté et de précision.

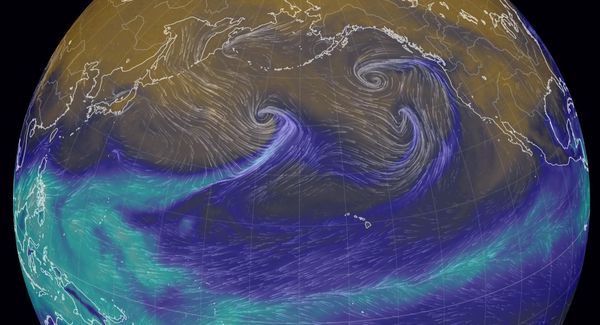

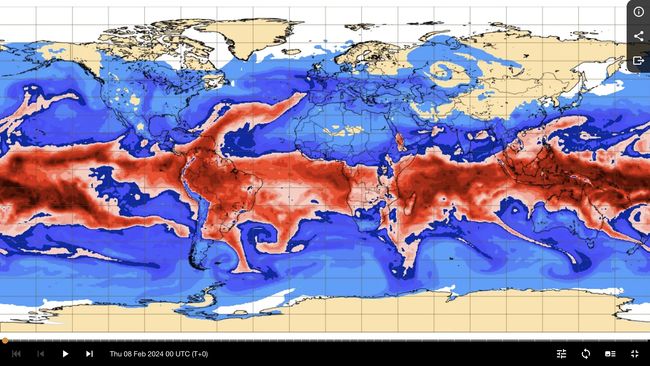

Les rivières atmosphériques parviennent à des latitudes de plus en plus élevées

Les rivières atmosphériques sont des longues bandes d’air chargé d’humidité en déplacement, en général vers le Nord-Est dans l’hémisphère nord (vers le sud est dans l’hémisphère sud), et qui amènent des pluies intenses vers des latitudes plus élevées.

Contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère dans le Pacifique nord le 20 décembre 2024,

vu par earth.nullschool.net/.

En bleu, trois rivières atmosphériques, avec plus de 40 kg d’eau par mètre carré : en marron, moins de 20 kg/m².

Une étude récente montre qu’au cours des 40 dernières années, ces rivières atmosphériques se sont en moyenne décalées vers les pôles de 6 à 10 degrés de latitude (distance de Barcelone à Orléans, ou à Dunkerque), et cette migration considérable a des conséquences sur la répartition des pluies extrêmes et des zones de sécheresse. La principale raison de cette migration est le réchauffement de la surface des océans.

Un usage inattendu de nos téléphones portables

Les téléphones portables sont très nombreux, et il y en a un peu partout, du moins sur les terres émergées. Une étude conduite par Google utilisant 40 millions de téléphones portables a montré que ceux ci permettaient de réduire l’erreur de localisation du système GPS de 10 à 20 %, et la diminuer davantage encore dans les régions les moins bien observées. Le principe utilisé est le suivant : plus l’atmosphère est ionisée, plus le signal radio émis pour le GPS est ralenti, et cela affecte les mesures. On y remédie grâce à des cartes en temps réel de la densité des électrons liée à cette ionisation. Ces cartes sont cependant affectées par les fluctuations de l’ionisation, dues par exemple à des tempêtes solaires, et l’observation très fine, à la nanoseconde près, des communications par téléphone portable permet d’affiner ces cartes dans les régions où les données manquent, comme l’Afrique, l’Amérique du sud ou l’Asie du sud. Ce n’est pas la première fois que les téléphones portables en grand nombre se montrent utiles : ils ont aussi permis de cartographier des déplacements de l’écorce terrestre.

Regain d’intérêt pour les bouées habitées pour observer l’océan

Certains se souviennent de la «bouée Cousteau» qui a accueilli à la fin des années 60 des scientifiques pour l’observation de l’océan à un point fixe. Après avoir subi un incendie en 1965, elle a été mise hors service fin février 1970 à la suite de fissures dans le « tube » (les 50 m sous l’eau), provoquées par une vague scélérate lors d’une tempête de fin novembre 1969. Dans le Pacifique nord, des chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography ont utilisé le FLIP, une version de bouée améliorée : allégée, cette bouée se couche à l’horizontale sur la mer comme un navire, et une hélice la propulse jusqu’au point où elle doit être mise en opération. Par un jeu de lests, on la fait se mettre en position verticale, et l’avant devient alors un laboratoire au dessus de la surface de la mer, porté et stabilisé par les 100 mètres de la partie arrière immergée du navire. Le FLIP a été utilisé jusqu’en 2013, et devait être démantelé en 2023, mais la société anglaise DEEP, spécialisée dans l’habitat marin pour la recherche et l’exploration, l’a acheté in extremis pour le remettre en état au service de programmes d’océanographie. Et en France, sous l’impulsion de Jean Louis Etienne, on prépare le Polar Pod, sur le même principe que le FLIP.

-----------------------------------

Novembre 2024

Que faisions nous entre 1960 et 1990 ?

Inversion des rôles ce 8 novembre : alors que nous écoutons habituellement un scientifique, nous parler d’un élément du système climatique, cette fois, l’objet n’est autre que nous, ou du moins la communauté scientifique dont nous faisions partie et dans laquelle il y a plus de trente ou quarante ans nous avons mené nos activités de recherche. Notre invité, Ianis Cammilleri, est un étudiant, diplômé de l’école des Ponts et Chaussées (2002) et son intérêt pour les problèmes d’énergie et de climat l’a amené à suivre en 2023-2024 un master 2 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Son thème de recherche était "les scientifiques français face à l'alerte climatique (1960 – 1992)", et ce n’est qu’en approchant de la fin de son mémoire qu’il a appris qu’un club de retraités, les Argonautes, était composé d’anciens chercheurs qui avaient participé à l’amélioration des connaissance sur le climat et le changement climatique à cette période. Ianis a nourri son travail par la lecture d’un très grand nombre, très impressionnant, de rapports de groupes de travail et de conférences nationales et internationales, au fil desquels s’est construite l’alerte climatique, et se sont manifestés des freins qui ont ralenti sa prise en compte comme une priorité. Annoncé par Arrhenius en 1896, et solidement établi par les travaux de modélisation de Manabe dans les années 1960, le changement climatique dû à l’accumulation des rejets de gaz carbonique dans l’atmosphère n’a été pleinement admis qu’après 1990, lorsque les archives climatiques piégées dans les glaces ont montré que la concentration en gaz carbonique de l’atmosphère était plus élevée pendant les périodes interglaciaires. Les débuts de la période qu’a étudiée Ianis correspondent d’une part à la naissance d’un mouvement écologiste très puissant aux Etats Unis, et au développement de la modélisation numérique de la dynamique de l’atmosphère, mais l’idée que le climat puisse changer à cause du dioxyde de carbone s’est ensuite heurtée à des doutes. En France ces doutes ont longtemps freiné l’acceptation du risque climatique. Ils étaient dus au peu de considération, jusqu’au sein de l’Académie des Sciences, que les physiciens avaient pour la jeune science du climat, qui s’édifiait autour de modèles numériques qui simulaient des processus physiques qui relevaient de « sciences exactes » mais qui devaient aussi prendre en compte les incertitudes dans des domaines moins bien connus.

Cette période pendant laquelle l’alerte climatique a été retardée en France n’a toutefois pas été une période stérile, elle a vu au contraire éclore une recherche très active, et qui a au final profité à la climatologie : les travaux consacrés à la chimie atmosphérique. Ceux ci ont commencé après les démêles avec les États Unis à propos du supersonique Concorde qui ont eu pour effet de stimuler les recherches sur la haute atmosphère et sa chimie, et le « trou d’ozone », notamment la chimie hétérogène (interaction entre gaz et cristaux formés à basse température de manière saisonnière dans le vortex polaire sud et dans une moindre mesure au nord) ; C'est sur cette base que dès la découverte du trou d'ozone, les chimistes ont pu identifier théoriquement et expérimentalement le rôle des chlorofluorocarbones. Ces progrès ont donné lieu au prix Nobel de chimie 1995 attribué à Crutzen, Molina et Rowland. A l’instar des climatosceptiques qu’on a connus plus tard, il y a eu alors des « ozonosceptiques », et parmi eux, des écologistes qui estimaient que les scientifiques derrière ces travaux étaient manipulés par le lobby du nucléaire. Dans ce domaine, Gérard Mégie a obtenu des succès remarquables, d'abord pour avoir développé et exploité un lidar ozone, ensuite pour avoir été ( avec le Service d'Aéronomie) à l'origine de campagnes de mesures par ballons atmosphériques à Kiruna, pour avoir créé une station lidar à Concordia et embarqué des lidars sur des avions et des satellites, et également avoir présidé la Commission Internationale sur l'Ozone qui a été déterminante pour la signature du Protocole de Montréal à la suite duquel l’usage des chlorofluorocarbones a été fortement réduit. Il a ensuite déployé son énergie pour bâtir l’Institut Pierre Simon Laplace, une fédération de laboratoires dédiés à l’étude du climat.

Associés à ces recherches, les Argonautes ont accompagné les leaders scientifiques de cette époque, et ont souvent été impliqués dans les évènements de la chronologie exposée par Ianis Cammilleri, qui a été l’occasion d’une très agréable immersion dans nos débuts.

Le Lac d’Ourmia en Iran subira-t-il le même sort que celui de la Mer d’Aral ?

Le Lac d’Ourmia est une étendue d’eau de plus de 5000 km² située au nord-ouest de l’Iran. Il est alimenté en eau et en sels minéraux par des rivières et des nappes phréatiques, et est endoréique, ne se vidant que par l’évaporation et par les prélèvements pour les besoins en eau des habitants de la région. Il se concentre donc et est salé, comme le sont la Mer d’Aral et la Mer Morte. Il a fait l’objet d’une conférence par François Molle à Montpellier au mois d’octobre. La Mer d'Aral a vu son niveau et son volume drastiquement baisser à cause du choix fait à partir de 1960 par l'Union Soviétique de faire des républiques d'Asie Centrale un lieu prioritaire pour la culture irriguée du coton. Cela n’a pas été le cas pour le lac d’Ourmia, pour lequel au contraire des mesures préventives ont été prises par l’Iran qui a appliqué un «Programme de restauration du lac d’Ourmia». Malgré cette réelle volonté de l’Iran qui y a consacré des budgets conséquents et malgré un environnement scientifique de qualité, dans un pays pourtant réputé autoritaire, le lac subit inexorablement le même processus d’assèchement que la mer d’Aral. En cause, des prélèvements excessifs dans les rivières et dans les nappes qui l'alimentent. Ceux ci ne sont pas seulement dus à l’irrigation des cultures, mais aussi aux besoins d'une population urbaine proche, en particulier à Tabriz, pour laquelle la nappe phréatique du lac est une source d'eau domestique amplifiée par l'impact du tourisme. L'identification de l'ensemble des facteurs, qui se combinent non seulement pour empêcher l'adoption de mesures correctives appropriées, mais aussi pour accroître la surexploitation de l'eau, est essentielle pour comprendre les mécanismes de surexploitation de l'eau qui tendent à se généraliser dans le monde.

L’oxygène dans l’océan et le changement climatique

L’oxygène pénètre dans l’océan par dissolution à l’interface océan atmosphère, et sa solubilité décroît lorsque la température augmente. On devrait donc constater une perte d’oxygène de l’océan vers l’atmosphère en réponse au réchauffement climatique. Or, les mesures de concentration en oxygène réalisées en routine, notamment par le réseau BGC Argo ne montrent pas nettement un tel appauvrissement. La raison en serait un changement, lié lui aussi au réchauffement en cours, des mouvements convectifs de l’eau océanique qui enfouissent en profondeur les eaux qui se sont enrichies en oxygène au contact de l’atmosphère. En particulier, des eaux plus salées en surface dans l’Atlantique tropical, et donc plus denses, plongeraient plus profondément et en plus grande quantité, entraînant avec elles davantage d’oxygène. Cette augmentation compenserait la perte d’oxygène due à la diminution de la solubilité.

Les points de bascule sont devenus une préoccupation abondamment reprise par les médias

La menace constituée par les points de bascule du climat a fait l’objet de plusieurs conférences. Ces points de bascule sont devenus une préoccupation reprise par les médias et par les écologistes mais ce qu’on en dit manque souvent de précision et de rigueur. Le terme « bascule » lui même serait à préciser. Du point de vue des mathématiques, il en existe des catégories précises. En ce qui concerne le climat, ils évoquent des stades de l’évolution au-delà desquels celui-ci présenterait, pour de très longues durées, d’autres régimes de température, de pluie, de vent, que par le passé, globalement ou régionalement. Une variation de l’amplitude d’oscillations climatiques peut en être un signe précurseur, comme lors du passage d’un interglaciaire à une période glaciaire. Mais un point de bascule n’est pas nécessairement lié à un changement d’oscillations : par exemple, en Amazonie, on déforeste, en conséquence, les pluies diminuent, les conditions deviennent propices aux incendies, et cet enchaînement conduit à un paysage et un climat nouveaux dans la région. l’arrêt éventuel de l’AMOC est l’exemple très souvent cité de point de bascule du climat, et récemment une pétition de climatologues des pays du nord met en garde les gouvernements contre un refroidissement brutal qui pourrait frapper leur région. Pour documenter cette menace, ils utilisent toutefois un modèle dans lequel le transfert de chaleur des tropiques vers les pôles ne s’effectue que par l’océan, alors que ce transfert s’effectue tout autant par l’atmosphère.

Frontières mouvantes

Plusieurs segments de la frontière entre l’Italie et la Suisse sont déterminés par les lignes de crête des glaciers. Or, ces glaciers fondent, et donc leur ligne de crête se déplace. Pour cette raison, la Suisse et l’Italie ont nommé une commission mixte pour tracer une nouvelle frontière qui tienne compte de ces changements, qui viennent d’être actés. Ce cas n’est pas unique. Le même genre de litige a eu lieu entre le Chili et l’Argentine, dont la frontière reposait sur des poteaux plantés sur le glacier Hielo Sur, et ces poteaux se déplaçaient avec la glace. Il a été décidé entre les deux pays de définir la frontière selon des critères de coordonnées géographiques, et comme en 1494 au traité de Tordesillas, le nouveau tracé a été adopté sous l’arbitrage… du Pape !

L’élection de Donald Trump et les scientifiques du climat aux Etats Unis

Il est encore trop tôt pour voir quelles conséquences aura cette élection sur nos collègues des Etats Unis d’Amérique. Mais on peut se rappeler ce qui s’était passé lors de la première élection de Donald Trump en 2017 : il s’était immédiatement retiré des accords de Paris, les crédits pour les recherches sur le climat avaient été drastiquement réduits, et il y avait eu un très fort attrait de l’Europe, et de la France en particulier, pour les chercheurs américains. Un système de bourses avait même été instauré en France pour encourager leur venue.

................................................

Octobre 2024

Cette vidéoconférence a été l’occasion pour les Argonautes de se rendre dans le Gers et d’y recevoir Mr Bezerra, maire de Montréal du Gers, Mr Boison, président de la communauté de communes de la Ténarèze dont le siège est à Condom, et Madame Poggi, directrice générale adjointe de cette communauté de communes. Bernard Pouyaud nous a aussi parlé des structures de concertation en matière d’environnement sur le Plateau de Millevaches. La réunion a donc été en grande partie consacrée au monde rural, au centre d’enjeux climatiques et environnementaux pour lesquels les choix à adopter reposent sur un ensemble de structures complexes, à l’image de la variété des intérêts à gérer, complexité dont nous avons tenté de rendre compte ci-dessous.

Les autres sujets de nos discussions ont été l’association Infoclimat, les racines et la biologie des sols, les séismes et la propagation d’ondes, la dissymétrie chaud/froid des extrêmes de températures, et le déséquilibre énergétique de la Terre de 2000 à 2024.

Montréal du Gers et la communauté de communes de la Ténarèze

La commune de Montréal couvre 6300 ha, essentiellement agricoles avec une dominante viticole ; aujourd’hui, ce sont principalement des grandes propriétés (plus de 100 ha, jusqu’à 500 et plus), beaucoup de petits exploitants ayant disparu. La bascule s’est faite avec l’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord dans les années 60 qui apportaient de nouvelles techniques. Cela s’est accompagné de la disparition des forêts (chênes) et surtout d’une diminution par deux de la population depuis la libération.

Sur le réseau hydrographique de l’Auzoue (affluent de la Baïse, puis de la Garonne), les moulins existent toujours mais ne sont plus exploités ; les endiguements ne sont pas entretenus, cependant les débordements sont contrôlés en particulier par la présence d’un canal de dérivation sur la commune de Fourcès à l’aval qui a permis de limiter l’inondation dans la vallée (Montréal, et en amont). Il reste bien-sûr les évènements extrêmes qui ont des conséquences notables sur la voirie et sur l’érosion des terres agricoles. À ce propos, il n’y a que peu d’agriculteurs qui ont des pratiques anti érosives. On laboure jusque dans les fossés, la plupart des haies ont disparu, les machines sont de plus en plus lourdes (des « boeings ! »).

Mais des discussions ont lieu et des mesures se mettent en place surtout à l’initiative des collectivités. Récemment la prise de conscience à porté sur les espaces boisés en bordure de plans d’eau. De plus la ressource en eau de surface dépend de la redistribution effectuée par le canal de la Neste sur le plateau de Lannemezan (Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, renommée récemment Rives & Eau du Sud-Ouest). L’approvisionnement en eau du département du Gers ne dépend donc que des Pyrénées. Il faut quand même noter que l’extension de l’agglomération de Toulouse et la centrale nucléaire de Golfech (sur la Garonne à Valence d’Agen) captent une grande partie de cette eau. Il s’y ajoute un nombre important de retenues collinaires. C’est le département qui l’a encouragé dans les années 90 et cela a été facilité par le remembrement. Autrefois, il y avait des mares dans toutes les fermes qui étaient entretenues par les propriétaires. Il n’en est pas de même avec les retenues pour lesquelles les règles administratives sont très contraignantes et rendent les curages insurmontables. Cela conduit à un très important envasement ; certaines ne stockent plus que 25 % de leur volume. « La réglementation empêche l’entretien des retenues ». Bernard Pouyaud fait remarquer que le personnel technique des collectivités s’appuie sur des textes réglementaires nationaux souvent non appropriés pour les conditions locales. C’est un message que les élus ont du mal à faire passer auprès des techniciens. D’autant plus qu’il s’y greffe souvent des blocages au nom de la biodiversité. Lors des curages se pose aussi la question des vases pour lesquelles un site d’accueil doit être défini.

La communauté de communes de la Ténarèze compte 26 communes, soit pas tout à fait 15 000 habitants, dont Condom qui a 6 500 habitants et deux communes de plus de 1 000 habitants (Montréal et Valence sur Baïse). Ces trois agglomérations portent une activité économique au-delà de l’agriculture. Une autre compétence est la voirie, ce qui est lourd dans un milieu très rural. Il s’y ajoute les chemins de randonnée, dont le chemin de St Jacques de Compostelle (branche du Puy en Velay), en lien avec les offices de tourisme et les associations de grande randonnée. La communauté de communes s’occupe aussi de l’environnement et de l’aménagement de l’espace. Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a été le premier mis en place dans le département du Gers (2005). Il est en lien avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui dans le Gers couvre la quasi totalité du département et avec le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires). S’y sont rajoutées plus récemment les contraintes ZAN (Zéro Artificialisation Nette) qui limitent la surface constructible à 75 ha pour la CC d’ici 2034, incluant le logement et les industries, et remet en question les prévisions des communes (600 ha étaient envisagés) et va conduire à une modification du PLUI. Une piste est la réhabilitation des logements vacants, ce qui ne correspond pas vraiment à la demande des nouveaux habitants qui veulent plus d’espace, y compris des jardins. Il s’y ajoute un nombre important de résidences secondaires lié à l’exode rural et au vieillissement de la population avec un reclassement des anciens bâtiments de ferme. Parmi les jeunes, les candidats à la reprise des domaines agricoles sont peu nombreux. Cependant, le monde agricole réagit très rapidement face à toutes les contraintes administratives et environnementales. Aujourd’hui les jeunes exploitants sont tous diplômés ; beaucoup sont allés voir ce qui se passait ailleurs et ramènent des idées, pas seulement françaises. C’est un monde en transition rapide. Ces nouvelles idées commencent à percoler dans les structures territoriales. Par exemple sur les aspects énergétiques : le photovoltaïque est un revenu supplémentaire pour les agriculteurs.

Bernard Pouyaud pose la question d’une homogénéité sur ces questions à l’échelle du département en donnant l’exemple de la Corrèze très contrastée entre le nord et le sud qui fait peser le poids du syndicat d’agriculteurs FNSEA sur tout le département alors que dans le nord, les résidents souhaiteraient une autre politique.

Le Gers reste un département essentiellement agricole, même si les productions principales varient selon les territoires. Il y a aussi de belles entreprises dans le Gers qui savent s’adapter : les sous-traitants d’Airbus, mais aussi la fabrication des chaises et de la girouette de ND de Paris ou, sur le territoire de la CC, une entreprise spécialisée dans la construction de châteaux d’eau et de stations d’épuration qui opère dans tout le sud de la France !

La question du climat futur est-elle prise en compte ? Jean Pailleux explique l’existence d’outils développés par Météo-France à destination des communes (DRIAS, Climadiag). Beaucoup de projets existent à l’initiative de l’Europe en particulier pour le développement d’outils donnant des informations sur les événements extrêmes. On évoque aussi le réseau Infoclimat.

Le Parc Naturel Régional du Plateau de Millevaches et les questions environnementales

Le Parc Naturel Régional du Plateau de Millevaches est l’un de ceux créés depuis 1967 dans le but d’asseoir le développement économique et social du territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager. Leur politique est mise en œuvre par les élus locaux, et les conseils départementaux et régionaux apportent leurs principaux soutiens financiers. Il est doté d’un Conseil scientifique (20 membres) qui a un droit d’auto saisie et doit aussi répondre aux questions que lui pose le président du Parc. La question lui a été posée de faire le point sur les connaissances scientifiques alors que les têtes des bassins hydrologiques sont de plus en plus affectées par le changement climatique.

Les membres du Conseil Scientifique ont des compétences diverses selon les formations qu’ils ont suivies et les carrières qu’ils ont menées. Le personnel technique du Parc est constitué de gens qui sont au maximum au niveau master et sont étroitement formatés par la formation générale qu’ils ont reçue, peu adaptée aux conditions locales.

Le Plateau de Millevaches est une formation granitique du même âge que le Massif Armoricain. Il s’étend sur trois départements : La Corrèze, la Creuse et la Haute Vienne, tous en Nouvelle Aquitaine, et héberge les têtes de bassin de la Creuse, de la Vienne, de la Vézère, de la Corrèze et des affluents de la Dordogne. Sa pénéplaine s’étend entre 600 et 980 m d’altitude, et n’a pas été couverte de glace par les trois dernières glaciations. Sa climatologie passée est assez bien connue grâce aux pollens conservés dans les tourbières, qui révèlent aussi les successions des modes d’agricultures au cours de l’histoire récente.

À partir de 1950, une décision politique a été de reboiser le pays, et ceci s’est fait principalement avec des résineux (Douglas) qui sont très gourmands en eau toute l’année, et aggravent la tendance actuelle à la sécheresse. Les débits des petits bassins ont nettement décru depuis 1952, et se sont même asséchés complètement en 2019 et 2022 (sans toutefois aller jusqu'à assécher le fond des tourbières). Revenir en arrière se heurte à de fortes réticences parce que la foresterie est devenue l’activité principale du pays. On a coutume de représenter le Plateau de Millevaches comme le château d’eau de la France, mais ce château granitique a une capacité faible, et il arrive maintenant qu’il se vide totalement.

Le Parc n’a aucun pouvoir de police. Il ne peut qu’émettre des avis pour ce qui concerne l’eau, les implantations d’éoliennes, de panneaux solaires etc. Exemple : le Parc a longuement discuté des inconvénients et bénéfices de l’implantation d’éoliennes pendant deux ans, avec plus d’un million d’euros d’enquêtes et d’études, pour finalement mettre un terme aux discussions, l’armée ayant déclaré que ce champ se trouvait dans la mire de ses radars. L’armée avait préalablement donné son accord pour de éoliennes d’une hauteur inférieure à 120 m, mais la rentabilité du champ nécessitait une hauteur d’au moins 150 m.

Le Parc a rédigé et distribué une charte forestière qui promeut les bons usages. Mais les forestiers ont leurs habitudes et ne la respectent pas. Par exemple, pour conserver les sols (et le carbone), il serait bon après l’abattage de laisser les souches en place. Mais ceci gène les engins utilisés pour la replantation, donc pratiquement tous procèdent à un dessouchage. Pour la commodité de conduite des tracteurs dans les pentes, on replante en suivant la ligne de plus grande pente, au lieu de suivre des courbes de niveau, ce qui accroît l’érosion du sol.

La gestion de l’eau sur le Plateau de Millevaches est encadrée par plusieurs documents :

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. C’est un document contractuel de la loi française sur l'eau régulièrement renouvelé à l'échelle des "grands bassins hydrographiques". Pour le PNR Millevaches, il y en a deux : Adour-Garonne et Loire-Bretagne.

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, pour chaque bassin (Pour le Plateau de Millevaches, bassin de la Vienne, de la Corrèze, et de la Creuse). Il faut environ 10 ans pour monter un SAGE. C’est un document juridique qui s’impose, et qui doit être consulté chaque fois qu’un aménagement ou une décision sont à prendre. Le Parc Naturel du Plateau de Millevaches est lui aussi consulté pour ces prises de décision.

La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) comprend la procédure GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui est confiée aux communautés de communes.

Les départements ont aussi leurs préoccupations : ils négocient un plan départemental de la gestion de l’eau, en cours d’élaboration, dont le domaine ne correspond pas strictement à un bassin versant, se situant selon les cas en amont ou en aval. D’une façon générale, les réserves d’eau se situent en amont, et les enjeux les plus lourds se situent en aval où sont implantées la plupart des activités.

Il y a aussi des ZAN (Zones à Zéro Artificialisation Nette) et des Zones d’Accélération des Énergies Renouvelables qui concernent en partie des zones d’activité agricole. C’est le préfet qui arbitre cette complexité.

Les zones humides sont à protéger. Si on doit y toucher, il faut le faire au minimum, et si on doit malgré tout y intervenir lourdement, il faut compenser les dégâts, c’est à dire créer là où c’est possible un environnement analogue à celui qui a été détruit.

Le Parc Naturel du Plateau de Millevaches a tenté de figurer au classement Ramsar (du nom d’une réserve en Inde), en invitant à en discuter les associations, administrations, tous ceux intéressés par cet environnement. Mais devant la complexité des critères et les atteintes que cela portait aux droits de beaucoup, il a abandonné ce projet.

Le problème des captages d’eau potable : le Parc comprend 124 communes, et l’eau y est en général gérée par des régies communales (à Pérols sur Vézère, 183 habitants, il y a 11 captages, 10 châteaux d’eau, 40 km de tuyaux, et l’eau y a un pH très acide de 4,5).

Le terrain est granitique, ce qui génère des argiles et du sable. L’altération des feldspaths y produit de l’aluminium, et celui ci apparaît en abondance (jusqu’à 9 fois la dose tolérée) quand le niveau des nappes baisse. Il y a peu de contamination chimique, sauf, à signaler, à cause d’une pratique maintenant interdite qui consistait à enrober les racines des jeunes arbres lors des replantations de forêts d’une substance antifungique, qu’on retrouvait ensuite dans l’eau distribuée.

Il y a dans le Parc des petits étangs qui ont été aménagés, et sont très prisés par leurs propriétaires. Leur surface s’échauffe jusqu’à 4°C au dessus de celle des rivières, et sauf aménagement spécial cette eau chaude se déverse vers l’aval. Ces étangs sont aussi la source d’une évaporation accrue. Faire comprendre cela aux propriétaires n’est pas aisé.

Les tourbières étaient avant le réchauffement climatique alimentées surtout par ruissellement. Avec les épisodes de sécheresse qui se manifestent maintenant, elles tendent de plus en plus à n’être alimentées que par la pluie qui tombe sur leur surface, car les sols environnants, une fois secs, absorbent l’eau de pluie et ne ruissellent plus. Résultat : les tourbières régressent, s’assèchent par endroits, et on y voit des pins pousser spontanément.

La notion de continuité écologique est un thème cher aux jeunes employés des services de l’environnement. Bien souvent, ils voudraient restaurer une continuité qui n’a jamais existé. Il y a en Corrèze 600 moulins… qu’ils voudraient supprimer au nom du retour à la nature. Or, dés le moyen âge, il a été aménagé des réseaux de circulation d’eau pour des usages divers, et supprimer cela, qui est intégré dans le paysage depuis si longtemps, est assez vain et contre productif.

La Corrèze a été l’une des premières zones de France à être électrifiée, dès 1920, avec les barrages (Bort-les-Orgues, Vassivières…) qui ont aussi pour rôle de maintenir un stock d’eau indispensable pour le refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux sur la Vienne. Rives & Eau, une entreprise spécialisée dans l’aménagement et la sécurisation des ouvrages hydrauliques, est en charge d’un projet récent en Corrèze/Charente/Charente Maritime qui consisterait à réalimenter le bassin de la Charente à partir du haut-bassin de la Dordogne.

La filière bois-énergie, doublement subventionnée (lors de l’abattage et lors de la replantation) s’avère assez catastrophique, les dégâts faits au sol, les transports du bois, annihilant l’avantage en termes de bilan carbone.

Une mine d’informations sur le climat en France : infoclimat

Infoclimat est une association qui rassemble et met à disposition du public des informations météo, en particulier mais pas seulement, celles des 600 stations météorologiques de ses adhérents en France métropolitaine, qui forment un réseau dense et complémentaire de celui de Météo France. Un aspect positif à souligner est que les stations de Infoclimat sont pour la plupart situées à la campagne tandis que celles de Météo France sont souvent en zone urbaine : il y a donc complémentarité entre les deux réseaux plutôt que redondance. Ces 600 stations installées et entretenues par des amateurs font l’objet de contrôles de qualité rigoureux assurant la fiabilité des mesures. De plus, infoclimat a réalisé un site web qui permet un accès très facile aux données de chacune des stations, ainsi qu’à des synthèses variées sur la température, la pluviométrie, l’ensoleillement, ou la pression atmosphérique. Le site permet aussi d’accéder à des données satellite, ainsi qu’à des synthèses climatiques. Ce site remarquable, en particulier grâce aux animations graphiques qu’il propose, a été construit en grande partie par un informaticien très talentueux qui vient de cesser son activité et a été remplacée par un salarié. Le Club des Argonautes envisage de devenir membre de Infoclimat, et d’en devenir « sponsor » en faisant un don.

Les sols vivants, en interaction avec le climat

Avec des épisodes de sécheresse et de canicule de plus en plus intenses et fréquents, les plantes sont souvent touchées par un stress hydrique. Dans les sols, ce sont les racines des plantes qui ont pour tâche d’en extraire l’eau. Ceci est d’autant plus difficile que les sols sont secs, et certaines plantes réussissent mieux que d’autres : c’est un domaine où, par sélection des espèces végétales, ou par modification génétique, on peut obtenir des variétés plus résistantes à la sécheresse. La capacité des racines à fournir de l’eau aux plantes en période de sécheresse, ou à résister au contraire aux inondations, est un sujet de recherche qui a été mis en avant récemment lors d’une séance spéciale de l' Academie d'Agriculture, et lors d’une vidéoconférence de l’IRD sur la santé des sols. Cette dernière repose sur une microfaune et une microflore souterraines indispensables pour restaurer le contenu en carbone organique des sols qui s’est effondré à cause des pratiques agricoles de ces dernières décennies.

Un clin d’oeil : et si on disposait de quelques secondes pour détecter les séismes ?

Lorsqu’une rupture intervient sous l’écorce terrestre, le choc engendré se propage à l’intérieur de la Terre sous la forme et avec la vitesse d’une onde sismique, c’est à dire quelques kilomètres par seconde. Il en résulte aussi une modification de la disposition locale des masses, et nécessairement, une modification du champ de gravité, qui devrait donner naissance à une onde gravitationnelle. Or, cette dernière devrait se propager à la vitesse de la lumière, bien plus vite que l’onde sismique. Si on était capables de détecter cette onde gravitationnelle, et de réagir immédiatement, on aurait quelques secondes d’avance sur l’arrivée du séisme destructeur. C’est peu, mais cela peut suffire pour s’enfuir très vite de sa maison !

Extrêmes de température : qui croît le plus vite, le chaud ou le froid ?

Il semble se confirmer année après année que les températures maximales quotidiennes croissent plus vite que les températures minimales quotidiennes, pour un mois ou une année donnés. Ceci a été vérifié en France, où les stations de Météo-France ont recensé 55 records de froid mensuels contre 2 451 records de chaud sur toute l’année 2023. Janvier 2024, malgré un « épisode hivernal » en début de mois, a connu seulement neuf records de froid contre 170 records de chaud. Attention toutefois à un biais lorsque le domaine d’observation englobe des températures négatives : à 0°C, le gel de l’eau dégage de la chaleur et offre donc une résistance au refroidissement, qui complique l’interprétation des résultats.

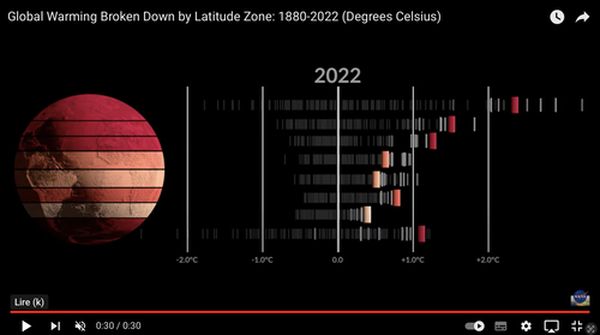

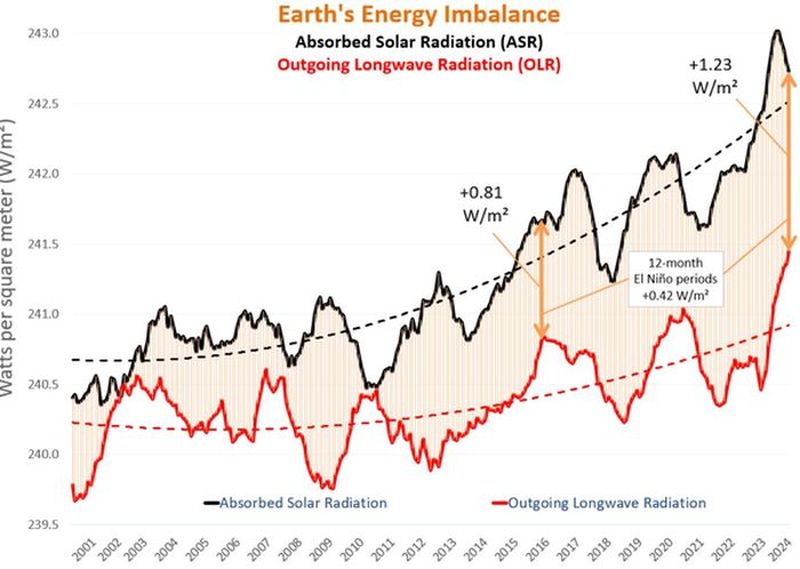

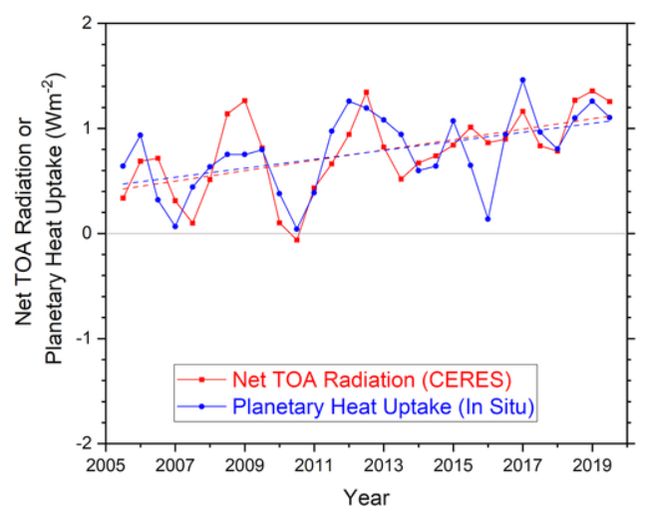

Le déséquilibre énergétique de la Terre s’accroît

Le système climatique de la Terre reçoit de l’énergie du Soleil, principalement sous forme de rayonnement visible, et rayonne lui même vers l’espace sous forme de rayonnement infra rouge, et aussi de rayonnement dans le domaine du visible pour la partie réfléchie du rayonnement solaire. La différence, positive, entre les rayonnements entrant et sortant a pour résultat le réchauffement climatique en cours, et est désignée par les termes « déséquilibre énergétique de la Terre ». C’est une quantité difficile à évaluer, en partie en raison de sa très forte variabilité dans le temps, due pour une large part à la variabilité à toutes les échelles de temps de la couverture nuageuse qui réfléchit le rayonnement solaire incident vers l’espace. La figure ci dessous montre sur un même graphique l’évolution depuis 2000 du rayonnement solaire absorbé (c’est à dire le rayonnement solaire incident moins le rayonnement solaire réfléchi vers l’espace), en noir, et du rayonnement infrarouge émis par la Terre vers l’espace, en rouge.

Le déséquilibre énergétique de la Terre est la différence entre ces deux termes. On voit qu’il est très variable, à des échelles de temps supérieures à l’année, mais une augmentation depuis 2000 se dégage nettement. Elle est illustrée ici par la différence entre deux périodes dont la similarité rend possible une comparaison : les épisodes El Niño de 2016 et de 2023, entre lesquels ce déséquilibre est passé en sept ans de 0,81 W/m² à 1,23 W/m².

Un conseil de lecture

« Les métamorphoses de la Terre » par Peter Frankopan.

Du Big Bang à nos jours, notre Terre n’a cessé de se transformer sous les effets des mouvements tectoniques, des variations climatiques, de l’activité du Soleil ou encore des éruptions volcaniques. Comment ces changements ont-ils affecté l’histoire humaine ? Comment notre espèce s’est-elle adaptée à un environnement profondément modifié par les glaciations ou les périodes de réchauffement ? Pour répondre à ces interrogations, Peter Frankopan s’est engagé dans une entreprise majeure et inédite : croiser notre histoire, nos innovations, nos empires, nos périodes de stabilité ou de bouleversements avec l’histoire du climat telle que les découvertes scientifiques les plus récentes peuvent l’établir. À l’heure où, face au défi climatique, notre futur semble plus incertain que jamais, Peter Frankopan nous convie à mieux apprendre de notre passé et transforme profondément notre manière de penser l’histoire du monde.

...............................

Septembre 2024

Michel Lefebvre

Michel Lefebvre a été un acteur et un animateur inlassable du développement de l’observation spatiale pour l’océanographie. C’est en grande partie grâce à lui que les chercheurs français ont pu très tôt, avec le satellite TOPEX-POSEIDON accéder à des données de topographie précise et globale de l’océan pour étudier les courants marins. Il était doué de qualités humaines exceptionnelles et a entraîné avec lui toute une génération de chercheurs. Le rond point situé à l’entrée du Centre National d’Études Spatiales à Toulouse portera son nom, ainsi qu’en a décidé la municipalité de Toulouse. Michel Lefebvre, qui nous a quittés en 2019, est l’un de ceux qui ont fondé le Club des Argonautes, et nous nous réjouissons de l’hommage qui lui est ainsi rendu.

Episodes de canicules, de sècheresses....

Les épisodes de canicules, de sécheresses, les crues, interrogent : cela s’est-il déjà produit dans le passé, cela va-t-il empirer ? Les données pour répondre à ces questions sont de plus en plus facilement accessibles. L’accès aux données hydrométriques, accessibles partiellement depuis 2000 par hydro Portail, a évolué depuis juin 2024 en donnant accès à tout l’ensemble des données hydrométriques, par le portail data-eaufrance. Météo-France a ouvert ses archives au public en 2023 (voir page actualité septembre 2024 à ce sujet). Notons aussi que les données des stations météorologiques des particuliers (au nombre de 800 environ pour la France métropolitaine), dont la qualité est vérifiée avec rigueur, sont accessibles depuis le site de Infoclimat (https://www.infoclimat.fr/).

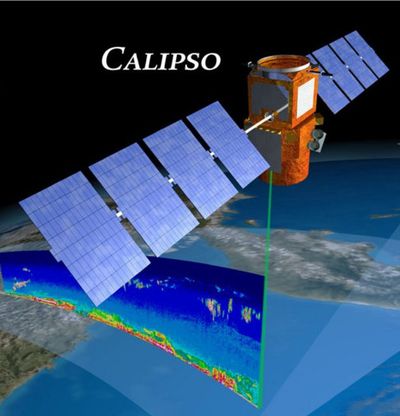

SWOT et EarthCARE

Les premières données rapportées par de nouveaux satellites tiennent leurs promesses, haut la main. SWOT (Surface Water Ocean Topography), qui mesure le niveau de l’eau avec une précision et une définition inaccessibles jusqu’à présent, par interférométrie radar, apporte des informations sur les ressources terrestres en eau, sur les variations de contenu des lacs, et sur les courants et tourbillons marins à petite échelle. EarthCARE muni entre autres instruments d’un radar profileur de nuages permet d’observer et de suivre à haute définition la structure des nuages et la répartition des tailles des gouttelettes d’eau et des cristaux de glace.

Accord de Paris

+ 1,5°C, + 2°C en 2050 ? 2°C, c’était la première proposition faite lors de la préparation des Accords de Paris. C’était aussi la prévision d’Arrhénius dans l’hypothèse d’un doublement de la concentration en CO2 dans l’atmosphère (soit 2 x 280 = 560 parties par million). C’est à la demande des petits états insulaires que ce seuil a été ramené à + 1,5°C, mais on sait bien qu’au point où nous sommes arrivés, ces objectifs sont hors d’atteinte, et que si nos émissions ne ralentissent pas rapidement, nous dépasserons + 3°C. S’il fallait re-négocier ces seuils à ne pas dépasser, il est probable que nous assisterions maintenant à une âpre cacophonie. Par ailleurs, les difficultés auxquelles il faudra faire face ne sont pas tant l’augmentation des températures moyennes, que celle des températures extrêmes.

Emissions de gaz carbonique

Il faut (ou : il faudra) réduire fortement nos émissions de gaz carbonique issus de gisements de carbone fossile (et aussi de méthane, dont la concentration dans l’atmosphère augmente très vite). Mis à part l’épisode de la pandémie due au Covid19, le total de ces émissions ne cesse d’augmenter dans le monde. Il diminue cependant en Europe. L’explication est simple : une part de plus en plus grande des émissions causées par la consommation des européens a lieu dans d’autres pays, surtout en Chine, à qui nous déléguons la fabrication de nos biens de consommation. C’est pourquoi, et l’Europe elle même pousse dans cette direction, les pays doivent être jugés non pas sur les émissions de CO2 qui ont lieu à l’intérieur de leurs frontières, mais sur toutes celles qui ont servi à la fabrication de ce qu’ils consomment : les «émissions basées sur la consommation». Notre consommation de carbone fossile qu’il s’agit de réduire se niche dans de multiples ramifications. Une de celles dont on parle le plus est la voiture individuelle, dont la version à moteur thermique est peu à peu remplacée par la version électrique. Les voitures d’occasion à moteur thermique sont exportées vers les pays en développement. On oublie trop une option qui consisterait à «rétrofiter» ces voitures, c’est à dire à remplacer leur moteur thermique par un moteur électrique, en évitant ainsi les émissions qui correspondent à la fabrication de la carrosserie.

Toutes ces actions ont un coût, et pourraient idéalement être financées par de la création de monnaie, mais pour le moment, l’essentiel du financement provient de taxes ou de mesures incitatives, qu’il faudrait surveiller attentivement, ce qui est un des rôles de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) : plus des deux tiers des fonds français qui affichent des prétentions de durabilité investissent en réalité dans des entreprises qui développent de nouveaux projets de charbon, pétrole et gaz. En 2023, pour la première fois, les revenus mondiaux issus de la tarification carbone ont dépassé 100 milliards de dollars. Comment gérer ces revenus afin de les rendre les plus efficaces possible dans la réduction des émissions de carbone fossile ? La réponse n’est pas simple: une analyse de 1500 mesures dans divers pays conclut que les mesures les plus efficaces sont celles qui visent simultanément plusieurs objectifs. Et pour convaincre les gens d’agir, la justice sociale est indispensable.

Rapports GIEC

Après le sixième rapport, adopté définitivement en 2021, on entre dans le calendrier qui doit conduire à la rédaction du septième rapport du GIEC. Sa publication est en principe attendue pour 2028. Cependant, une douzaine de pays bloquant les discussions, il n’a pas été possible de trouver un accord unanime lors d’une réunion en Bulgarie où les participants étaient censés définir un calendrier de planification des actions à mener pour aboutir à cette publication. Les principaux points de conflit sont d’une part le report de 2030 à 2040 de la date d’application des mesures contraignantes de réduction des émissions, et d’autre part, le partage des efforts entre les pays développés qui ont historiquement causé la crise climatique et ceux qui n’ont fait que la subir. Faudra-t-il attendre 2029 (ou encore plus tard) pour la publication de ce rapport ?

Points de bascule du climat

Les publications scientifiques consacrent de plus en plus d’articles aux points de bascule du climat. Il s’agit du franchissement de seuils au-delà desquels le climat de certaines parties du globe ou de sa totalité pourrait changer de façon brusque et irréversible à l’échelle du siècle. Le point de bascule qui est le plus étudié est celui de la circulation méridionale de retournement dans l’océan Atlantique, dont l’arrêt modifierait radicalement le système de transfert de chaleur des basses vers les hautes latitudes. Il s’est déjà produit d’autres types de bascules depuis le début de l’interglaciaire actuel : l’aridification du Sahara, où les fresques du Hoggar et du Tibesti attestent l’existence d’une période propice à l’agriculture jusqu’en 2000 avJC, en est une qui a fait l’objet d’études nombreuses. Très récemment, il y a eu des pluies abondantes au Sahara et au sud Maroc. Est ce l’avènement d’un point de bascule ? Notons toutefois que déjà, au 16ème siècle, le Maroc a étendu son empire jusqu’à Tombouctou à la faveur d’une période pluvieuse pendant près d’un siècle, confirmée par l’accroissement de la surface des lacs situés près de Tombouctou. C’était alors l’époque du Petit Age Glaciaire. Dans tous les cas, les incertitudes sont trop grandes pour prévoir avec certitude l’occurrence d’une bascule du système climatique. De plus, les études de points de bascule se focalisent exclusivement sur le sous-système qui est susceptible de les déclencher, mais ignorent souvent les interactions à diverses échelles de temps de ce sous système avec le climat global.

Climatoscepticisme

Donner la parole à des personnes connues pour répandre des contre vérités pourrait devenir un délit. Le gendarme de l’audiovisuel (Arcom) vient de mettre en garde pour la première fois un média pour désinformation climatique. En effet, le collectif Quota Climat a saisi cette autorité à l’encontre de Sud Radio à la suite d’une interview du très controversé François Gervais, chimiste, et surtout, climatosceptique, dont les thèses sont dénuées de fondement scientifique. Cette émission minimisait ou contredisait le consensus scientifique autour du changement climatique et l’Arcom a émis un avertissement à l’encontre de Sud Radio. En cas de récidive, cette station risque une mise en demeure, puis une sanction financière. Une première !

Elon Musk et le changement climatique

L’entretien récent de Donald Trump avec Elon Musk a été publié sur Internet. On y lit que la limite que pose Elon Musk concernant le changement climatique est que la concentration en gaz carbonique n’atteigne pas 1000 parties par million, au-delà de quoi on respire mal et on est victimes de maux de tête. Nous n’en sommes qu’à 425 parties par million, et les pires scénarios examinés par le GIEC, si nous sommes raisonnables, ne devraient pas nous conduire à de tels niveaux : nous aurions alors à faire face à bien d’autres calamités. Mais de 425 à 1000, cela ne laisse-t-il pas place à une exploitation débridée des hydrocarbures fossiles et à des années de business effréné et enrichissant ? Elon Musk se déclare aussi en faveur des cryptomonaies, dont sait qu’elles sont très consommatrices d’énergie. Souhaitons qu’un tel binôme ne vienne pas à présider aux Etats Unis!

Modification de la rotation de la Terre

Quoi de plus enivrant pour qui étudie les mouvements des fluides à la surface de la Terre que de savoir que ces mouvements modifient la vitesse de la rotation de la Terre solide autour de son axe, et par conséquent la durée du jour. Les réajustements de l’écorce terrestre qui s’opèrent lors de tremblements de terre induisent aussi des sauts de la durée du jour. Il y a environ 20 ans, on observait qu’il y avait une très forte corrélation entre la vitesse de rotation de la Terre et le moment cinétique de l’atmosphère. A 10 ans d’échéance, la corrélation diminuait et on attribuait cela aux interactions (mal connues) entre le manteau et le noyau terrestres. Dans ces réflexions, l’océan ne jouait aucun rôle détectable (était ce faute d’en connaître la circulation ?). Glaces, masses d’eau, systèmes de vents, tous agissent en même temps, et les effets sur la durée du jour sont minimes (de l’ordre de la milliseconde). La fonte des glaces a un effet inverse selon qu’il s’agit des glaciers tropicaux (dont après fusion la masse perd de l’altitude et se rapproche de l’axe de rotation de la Terre) ou des calottes polaires (dont l’eau de fusion s’éloigne de l’axe de rotation en dérivant vers l’équateur). En El Niño, le ralentissement des courants équatoriaux vers l’ouest est de nature à ralentir la rotation de la Terre. Est-ce l’inverse en La Niñà ? probablement, mais alors, un autre phénomène intervient : l’accumulation d’eau dans le Pacifique tropical nord-ouest (la «Warm Pool») fait se déplacer l’axe des pôles. Alors que la durée du jour augmente lentement inexorablement dans les temps géologiques, depuis une dizaine d’années, elle tend maintenant plutôt à diminuer, tandis que l’emplacement du pôle qui décrivait une trajectoire plus ou moins périodique et régulière se déplace maintenant en ligne droite.

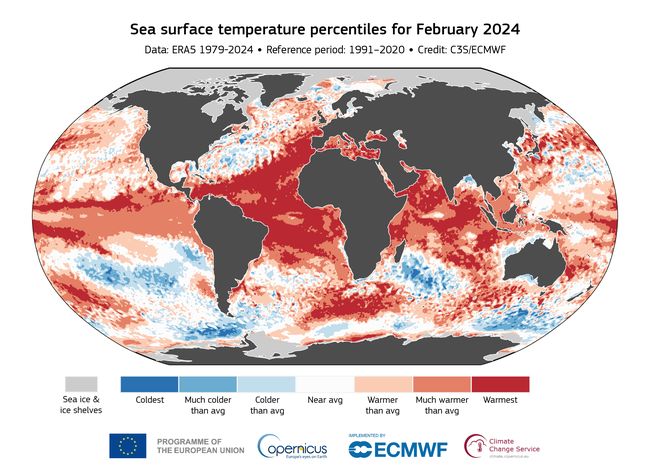

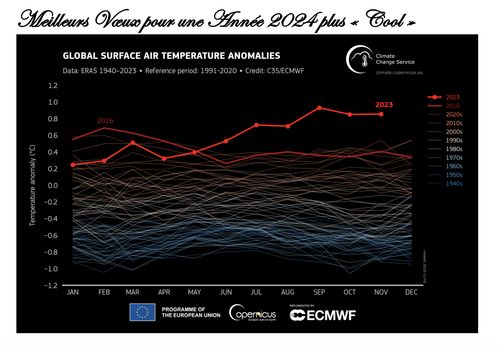

Avril 2023, augmentation brusque de la température moyenne de la Terre, quelles causes ?

Lorsque, en avril 2023, la température moyenne globale a brusquement augmenté, très au dessus des valeurs des années précédentes, et alors que le dernier évènement El Niño n’avait pas encore débuté, l’éruption récente du volcan Hunga Tonga dans les îles Tonga dans le Pacifique sud a semblé une explication plausible, le mécanisme invoqué étant l’injection dans la stratosphère d’une grande quantité de vapeur d’eau qui y augmenterait durablement l’effet de serre. Il est maintenant possible de dresser un bilan de cet épisode, et il apparaît que le rôle de cette injection de vapeur d’eau dans la stratosphère a été contrecarré par l’injection simultanée d’aérosols soufrés provenant de la même éruption, et qui sont connus pour refroidir le climat durant un ou deux ans, comme cela s’est passé après l’éruption du volcan Pinatubo aux Philippines en 1991, et, plus loin dans l’histoire, celle, terrible, du Tambora en 1815. Une cause certaine du réchauffement est l’interdiction de l’usage du fuel contenant du soufre dans le transport maritime, à la suite de quoi la concentration en aérosols de l’atmosphère a chuté, facilitant la pénétration du rayonnement solaire jusqu’à la surface de la Terre. Mais cela ne suffit pas à expliquer la brusque hausse de la température moyenne globale en 2023. Brusque… et anormale ? Ou simplement due aussi aux émissions de gaz carbonique ?

Une video spectaculaire a été diffusée par la NASA. Elle montre les émissions de gaz carbonique et leur transport dans l’atmosphère en hiver dans l’Amérique du nord, puis plus généralement sur tout le globe. Il n’y a là rien de bien nouveau : la carte (« le cadastre ») des émissions est connu, et il est ici couplé à un modèle de transport atmosphérique, le tout à très fine échelle. Les émissions dans l’est de l’Amérique du nord en hiver (industries, chauffage domestique) sont impressionnantes. L’alternance quotidienne source/puits de gaz carbonique des forêts tropicales, due au cycle photosynthèse /respiration, est un autre aspect bien rendu de cette vidéo.

Le glyphosate qui pollue les rivières et les nappes phréatiques n’aurait pas une origine seulement agricole : les eaux usées des villes en contiendraient de façon quasi permanente, ce qui ne correspond pas au rythme saisonnier auquel l’agriculture utilise cet herbicide. Ne s’agirait-il pas là d’une manœuvre de diversion pour attirer l’attention ailleurs que sur les usages agricoles ? Le "roundup" est maintenant interdit, mais il est, dit-on, assez facile de se procurer les produits qui permettent d’en fabriquer.

Tout comme la température moyenne globale, le contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère augmente. Le graphique ci dessous représente cette augmentation d’année en année, et on note un brusque décrochement vers des valeurs élevées en 2023, année qui a aussi vu une brusque augmentation de la température. L’augmentation de 1 kg m-2 pour une valeur moyenne annuelle de l’ordre de 25 kg m-2 serait donc de 4 % environ, ce qui est supérieur à ce qu’on peut calculer en se basant sur un saut de la température moyenne globale d’environ 0,3°C. Noter le très net cycle saisonnier avec un maximum de contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère globale au mois d’août. Ces estimations du contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère sont essentielles pour l’étude du climat car elles sont indispensables pour corriger beaucoup de mesures par satellite.

Attention : le puits de carbone dans la végétation en France se dégrade. C’est un constat qui se confirme à chaque rapport. Cette fois, c’est la conclusion de travaux menés par Solagro, rapportés par Christian Couturier qui fut président de NEGAWAT. La forêt française a stocké 28 millions de tonnes de gaz carbonique en 2022. Mais cette capacité d’accumulation a été réduite de 60% par rapport à la moyenne 2005-2015. Le mauvais état des forêts française signifie que le puits de carbone qu’on en attend est largement surestimé et que pour atteindre le net zéro émissions, il faudra trouver autre chose. L’une des erreurs les plus manifestes est la filière bois énergie, très mal contrôlée.

Des panneaux solaires à géométrie variable.

Disposés de façon à capter un maximum d’énergie solaire, ils entrent en compétition avec l’usage agricole des terres. Toutefois, des projets qui permettent un usage mixte des surfaces pour l’agriculture et pour la capture de l’énergie solaire se multiplient. Au départ des projets, il y a en général une démarche des sociétés qui installent les panneaux et qui cherchent des sites favorables. L’agriculteur contacté est souvent en position de faiblesse dans ces négociations, où, pourtant, il conviendrait de trouver une solution optimale pour les deux partenaires. Les plantes ont besoin de lumière mais en été, pour plusieurs cultures, cette lumière arrive en trop grande quantité, de telle sorte que des panneaux solaires judicieusement installés peuvent s’avérer profitables pour les deux partenaires. Il existe maintenant des panneaux à rendement très élevé qui non seulement captent le rayonnement en provenance du Soleil, mais aussi le rayonnement infra-rouge émis par le sol sous-jacent. Et pourquoi ne pas élever des canards en plein air sous les panneaux solaires ?

.............

Juin 2024

2021-2023 sécheresse en France, 2024 pluies abondantes

Quel est dans ces deux cas le rôle du changement climatique ? S’il est une loi physique que les médias et le public semblent avoir bien apprise et répètent à chaque occasion, c’est bien la loi de Clausius-Clapeyron, selon laquelle la quantité de vapeur d’eau que peut contenir l’atmosphère augmente de 7 % lorsque la température augmente d’un degré Celsius. Cela étant acquis, certains en concluent que ce taux de 7 % s’applique aussi à l’évaporation et aux précipitations : c’est faux. Le contenu de vapeur d’eau de l’atmosphère est une masse, alors que l’évaporation et les précipitations sont des flux, et cette masse peut rester inchangée quels que soient les flux, à condition qu’ils s’équilibrent. Selon le modèle de Manabe, le taux de saturation de l’atmosphère en humidité ne change pas malgré le réchauffement du climat, et ce réchauffement entraîne donc bien une augmentation du contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère de 7 %, avec, entre autres conséquences, celle de multiplier par 2 l’effet de la teneur en gaz carbonique sur la température moyenne globale. Manabe a reçu le prix Nobel de Physique en 2021 et son modèle est celui qui est utilisé dans les modèles climatiques actuels. L’augmentation de l’évaporation à l’interface entre l’océan et l’atmosphère ne serait, selon les estimations des modèles, que de + 2 %, et les conséquences sont très variables selon les régions. Une étude récente révèle que les pluies d’automne et d’hiver en Irlande et en Angleterre se sont accrues de 20 % à cause du réchauffement climatique : c’est beaucoup plus que 7 % par °C. La cause principale serait un déplacement du système des zones de haute et de basse pression atmosphérique dans l’Atlantique nord (symbolisé par la différence de pression entre les Açores et l’Islande, représentée par l’indice NAO (North Atlantic Oscillation). Les pluies extrêmes, en particulier les pluies d’orage, dépendent des mouvements ascendants de l’air humide dans les systèmes convectifs. Dans ces systèmes, la chaleur libérée lors de la condensation de la vapeur d’eau joue un rôle moteur : dans ces situations, davantage de vapeur d’eau dans l’atmosphère intensifie les mouvements ascendants, et la rétroaction positive ainsi mise en place peut entraîner des pluies très intenses. On voit dans ces deux exemples que le changement dans les régimes de pluies ne suit pas la règle des + 7 % / °C.

Une contrainte pour estimer globalement le transfert de vapeur d’eau des océans aux continents pourrait être fournie par le retour de l’eau douce à la mer, c’est à dire le cumul des débits de rivières, ces deux termes devant se compenser au moins approximativement. Grâce surtout aux hydrologues russes sous la direction de Shiklomanov au siècle dernier, les débits des grands fleuves et des rivières ont été enregistrés ou relevés régulièrement. Les données ainsi collectées ont permis d’estimer à environ 1 million de m³/s le débit global des fleuves. Cette estimation a été rehaussée à 1,1 millions de m³/s par les français Pardé, puis Ghislain de Marsily, à partir essentiellement de ces mêmes données compilées par les russes. Les réseaux d’observations des débits des cours d’eau ont en grande partie été abandonnés, et il n’est hélas pas possible d’observer un changement dans ce cumul qui serait causé par le changement climatique. Le lancement récent du satellite SWOT et les résultats très prometteurs qu’il fournit déjà pourraient permettre désormais un suivi de l’état des bassins fluviaux et de leur débit.

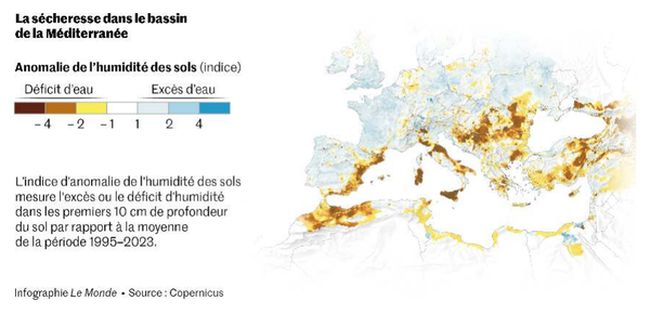

Les sécheresses mettent progressivement en route une cascade de conséquences

Utilisant une synthèse de nombreux travaux sur les épisodes de sécheresse dans trente trois bassins hydrologiques d’Afrique, une étude s’est penchée sur l’enchaînement des dommages causés. Les sécheresses affectent successivement l’humidité des sols, la végétation et les cultures, les débits des cours d’eau et les nappes phréatiques. Cette propagation de la sécheresse jusqu’à la totalité des paysages suit un schéma en cascade qui en relie les conséquences les unes aux autres. Les analyses des séries temporelles d’observations de tous ces bassins montrent de fortes similitudes : les manques de précipitations conduisent immédiatement à un déficit d’humidité des sols, puis après un mois, la végétation souffre, et au bout de deux mois, l’ensemble du système hydrologique est affecté.

Des grands canaux pour distribuer l’eau

Acheminer l’eau du Rhône vers le Languedoc est un vieux projet, Aqua Domitia, qui a connu des hauts et des bas. Vers 1997, il a même été envisagé d’aller jusqu’à Barcelone, qui manquait d’eau, mais la difficulté du franchissement des Pyrénées a vite fait abandonner cette extension. Actuellement, l’eau du Rhône arrive jusqu’à Montpellier par canal ouvert, et jusqu’à Béziers par conduite fermée. La très longue sécheresse qui sévit dans le Roussillon a redonné de l’élan à Aqua Domitia : les conduites d’eau seront prolongées jusqu’à l’Aude et les Pyrénées Orientales. Le développement de nombreux pays dans le monde offre une foule d’exemples de tels aménagements, certains très anciens : le pont du Gard, Assouan, etc... Un canal amène l’eau du nord de la Californie vers le sud. Les premiers grands travaux soviétiques ont été des travaux hydrauliques toujours source de fierté pour les peuples.

Le "Net Zero Emissions" en 2050 est-il possible ?

Plusieurs d’entre nous ont assisté à un séminaire sur ce thème. La tonalité générale était que réduire les émissions de carbone en Europe (où, plus largement dans les pays développés) coûtait beaucoup plus cher par tonne de CO2 évitée que dans les pays en développement. Selon cette logique, il serait donc plus facile de diriger les efforts de réduction d’émissions vers ces derniers. De plus, au rythme auquel les nations européennes réduisent leurs émissions, celles ci seront en quantité négligeable en 2050, et alors, le problème sera chez les pays nouvellement gros émetteurs. L’assistance semblait favorable à cette ligne, et peu consciente du risque grandissant de voir des régions entières devenir invivables à cause du réchauffement du climat. Heureusement, les émissions de gaz carbonique baissent en Europe, et il en est de même chez le plus gros émetteur : la Chine, qui semble respecter ses engagements.

Les forêts en souffrance : leur efficacité dans la capture du CO2 en déclin

Les spécialistes des forêts se creusent la tête pour trouver quelles espèces d’arbres pourront assurer un piégeage efficace du gaz carbonique de l’atmosphère, tout en résistant aux canicules, aux sécheresses, et aux insectes xylophages, et tout en assurant des revenus aux exploitants forestiers. On en vient sur le plateau de Millevaches à planter des variétés de pins corses. Une autre contrainte apportée par le changement climatique est que le démarrage des bourgeons au printemps se fait de plus en plus précoce, alors que le risque de gelées tardives reste entier. Ces gelées tardives obligent les arbres à bourgeonner de nouveau plus tard, et ceci raccourcit la durée de la végétation et réduit la croissance des arbres.

En France, la législation ne favorise pas toujours un développement optimal de la forêt. L’état, par exemple, au prétexte du « plan vert », incite les propriétaires de bois à couper sans limite, et finance sans contrôle la replantation. Résultat, la plupart du temps, ce sont des pins qui sont replantés. Incendies, sécheresse et insectes xylophages s’y ajoutant, la forêt française capte moins de carbone qu’au cours des décennies précédentes, malgré une superficie en augmentation. Ce déclin du puits forestier de carbone n’est pas propre à la France : l’Amazonie a subi des sécheresses en 2007, 2010 et 2015. Toutes les régions du globe ne montrent pas un tel déclin, mais dans l’ensemble, le puits de carbone dans la végétation n’est plus aussi prometteur qu’on le pensait il y a 20 ans.

Changement climatique : faut il envisager le pire ?

Canicules, inondations et incendies sont de plus en plus intenses et fréquents. Cela était annoncé régulièrement à chaque parution des rapports du GIEC, et n’est donc pas une surprise. Pablo Servigne il y une dizaine d’années, dans son livre « Comment tout peut s'effondrer : petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes » a alerté sur les risques d’enchaînement des catastrophes et d’effondrement, mais on se comporte comme si on saurait éviter cela le moment venu. Un article paru dans PNAS considère que l’éventualité de ce risque majeur est insuffisamment étudiée et propose que l’on s’interroge sur quatre points :

- le changement climatique peut il conduire à des extinctions de masse ?

- Quels sont les mécanismes qui pourraient donner lieu à des mortalités massives chez les humains ?

- Quels risques entraîneraient pour les sociétés humaines des dommages initiés par le changement climatique ?

- Comment en considérant tous ces dangers élaborer un instrument d’aide à la décision ?

Il faudra un jour prendre cela au sérieux.

Des politiques et des scientifiques

Le Conseil supérieur des programmes (CSP) a été mis sur pied pour formuler des recommandations à l’adresse du ministre de l’Éducation nationale, afin de modifier les programmes d’enseignement de l’école et du collège de telle sorte que le changement climatique y soit expliqué. Pour cela, le CSP a écouté 22 experts sur le climat. Stupeur : l’un d’entre eux, François Gervais, est un climatosceptique notoire, militant du climatoscepticisme, et qui n’a aucune compétence dans les disciplines de la climatologie. Qui a pu vouloir l’écouter ?

Alors, pour nous venger, rions un peu des politiques. Lors d’une réunion portant sur les énergies renouvelables, le représentant de l’ex Haute Volta, devenue Burkina Fasso (lui même, voltaïque, devenu Burkina-Bé), a demandé paraît-il qu’on remplace dans les rapports le terme « photovoltaïque » par « photoburkinabé ». Autre perle, en France, à un expert qui lui rétorquait que sa proposition n’était pas acceptable en raison de la loi de Carnot, ce député qui avait pourtant suivi une scolarité digne d’un pays développé, répondit : « si une loi est un obstacle, il n’y a qu’à l’abroger » !

Le satellite EarthCARE a été lancé

Ce satellite européen et japonais vise à recueillir des données sur les nuages et les aérosols. Ses points forts sont :

- un imageur multispectral pour les nuages, doté d’un champ plutôt étroit, et dont les deux instruments sont au nadir,

- un instrument pour le bilan radiatif qui regarde à deux angles différents le long de la trace, et

- un radar doppler et un lidar pour mesurer la vitesse verticale de l'air ainsi que les profils verticaux d'eau liquide et solide dans les nuages.

Les aérosols sont une composante du système climatique insuffisamment observée après l’arrêt accidentel de l’instrument Polder et celui du satellite PARASOL. Ces deux derniers permettaient des mesures de polarimétrie sur les aérosols, et on peut regretter que EarthCARE ne soit pas équipé d’un polarimètre.

Mai 2024

Justice et transition écologique

De nombreux états ont signé l’accord de Paris pour le climat. Il reste encore à y donner suite en prenant les mesures indispensables pour ralentir le changement climatique, et là, l’action des états est beaucoup trop lente. Cependant, si les états sont souverains, ils ne sont pas à l’abri de poursuites judiciaires, et la Cour Européenne des Droits de l’Homme est de plus en plus sollicitée pour cela : la Bulgarie, les Pays Bas, l’Allemagne, la Belgique, ont ainsi été condamnées, et aussi la France lors de ce qu’on a appelé «l’affaire du siècle». La dernière condamnation en date a été prononcée contre la Suisse, après la plainte portée par un collectif de 2 500 Suissesses de 73 ans en moyenne : les «Aînées», au titre que leur grand âge les rendait particulièrement sensibles aux méfaits du réchauffement climatique.

Finance et transition écologique

Le monde de la finance se préoccupe-t-il des risques dûs au changement climatique ? Obnubilé qu’il est par le profit, et dominé par l’International Sustainability Standards Board (ISSB) et les normes comptables que sont les International Financial Reporting Standards, il ne prend le changement climatique en considération que dans la mesure où celui ci peut nuire aux profits financiers. Cette attitude est celle des États Unis, puissance dominante du monde financier, et paraît bien ancrée. Cependant, en Europe, une autre approche se fraye un chemin : sous la dénomination de «Double Matérialité», elle consiste à prendre en compte en plus des dégâts que le climat peut faire à la finance (les seuls que considère l’ISSB), ceux que la finance peut faire au climat. Et l’Europe n’est plus seule à tenter de mettre cette double matérialité en avant : la Chine, suivant en cela la recommandation de l'Asia Investor Group on Climate Change, a décidé récemment de se mettre en porte à faux avec l’ISSB en adoptant elle aussi la Double Matérialité.

La santé des océans

La conférence internationale "Our Ocean" vient de se tenir à Athènes. La Grèce, pays hôte, a marqué cette conférence en annonçant l'interdiction du chalutage de fond dans toutes ses aires marines protégées, et en augmentant en nombre et en étendue ces aires marines protégées. Une fois ces aires décrétées, le problème est de les faire respecter, et là, en général, les moyens de surveillance manquent. Un débat est en cours, en France notamment, pour savoir s’il vaut mieux quelques grandes aires marines protégées, ou beaucoup de petites : pour ce qui est de la préservation des ressources et de la biodiversité, la réponse semble pour le moment en faveur de la deuxième solution.

Un phénomène nouveau a été observé : des upwellings (remontées jusqu’en surface d’eaux profondes plus froides) se produisent parfois là où ils n’existaient pas avant le changement climatique en cours. Pour les espèces inféodées à des eaux chaudes, ces upwellings nouveaux peuvent constituer des pièges.

Aérosols, pas simple...