Les pièces du puzzle climatique

Jacques Merle, Bruno Voituriez, Yves Dandonneau, Club des Argonautes - Juillet 2013 - Mis à Jour octobre 2013

L’émergence de la question climatique dans les sciences de la Terre ou leurs sous-disciplines, alors qu’elles étaient encore très indépendantes les unes des autres et seulement marginalement préoccupées par la question du climat, s’est faite progressivement.

La première phase de prise de conscience du sujet couvre la période s’étendant de l’AGI (1957-58) jusqu’au début des années 1980 où commencèrent à s’élaborer les premiers grands programmes internationaux dédiés à l’étude du climat.

Cette période est caractérisée par ce que l’on peut appeler un «développement séparé» de la thématique climatique dans les différents domaines des sciences de l’environnement. Néanmoins des convergences commencent à se dessiner entre les disciplines les plus voisines et un questionnement plus précis au sujet du climat se fait progressivement jour, permettant d’espérer une meilleure visibilité de ces recherches et un meilleur soutien par les agences de financement.

C’est cette prise de conscience progressive de la question climatique dans les sciences de la Terre que l’on présente dans ce chapitre avant d’aborder ensuite les grands programmes intégrateurs des années 1980.

1 - Tout commence par l’histoire et la géographie

On a vu précédemment, qu’outre les géologues, les seuls scientifiques de l’époque des années 1950-60 à s’intéresser au climat et à l’enseigner... dans les facultés des lettres !, étaient les géographes.

Ils dressaient des cartes des climats des différentes régions de la Terre, avec leurs variations saisonnières, et tentaient d’expliquer cette variabilité spatiale par les facteurs qui leur étaient familiers : la latitude en premier, d’où vient le mot climat (en grec : inclinaison des rayons du soleil suivant la latitude), qui permet de définir les grands ensembles climatiques :

-

climats équatoriaux,

-

tropicaux,

-

tempérés,

-

polaires….

Venaient ensuite des paramètres tels que :

-

l’altitude,

-

l’orientation et la proximité de barrières montagneuses,

-

la plus ou moins grande proximité des océans,….etc.

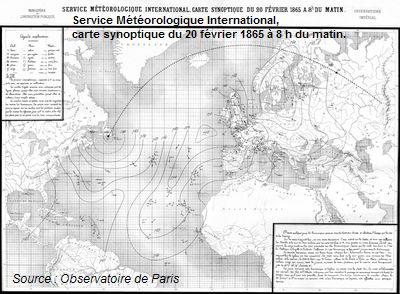

Les géographes extrayaient leurs informations des observations accumulées depuis au moins deux siècles et maintenant stockées dans des banques de données par les services météorologiques ; ils travaillaient souvent de concert avec eux, notamment pour le traitement statistique de ces observations. Leur tâche spécifique était d’interpréter et de rendre accessible, dans un langage intelligible pour tous, la connaissance que l’on pouvait avoir du climat qui, sinon, serait restée enfouie dans les fichiers d’observations, qui intéressaient si peu les météorologues.

La géographie appelle l’histoire. Et l’histoire a joué aussi un rôle dans la prise de conscience de la variabilité climatique à l’échelle humaine par les communautés scientifiques qui auraient dû, les premières et plus tôt, s’interroger sur "la dynamique du climat et sa variabilité".

C’est un historien français, Emmanuel Le Roy Ladurie, qui sonna le réveil des «climatologues» à la fin des années 1960.

C’est un historien français, Emmanuel Le Roy Ladurie, qui sonna le réveil des «climatologues» à la fin des années 1960.

À la différence des géologues intéressés par les climats passés à des échelles de temps géologiques, il a écrit la première véritable histoire du climat de la période historique la plus récente : de l’an mil à nos jours en compulsant les documents historiques du dernier millénaire.

Il en a extrait différents indicateurs climatiques, tels que la date des vendanges et la morphologie des glaciers. Il a ainsi montré que les variations climatiques étaient bien réelles à nos échelles de temps historiques. Ainsi, il documenta le refroidissement qui marqua l’hémisphère nord par une baisse de sa température moyenne de près de 1°C pendant environ trois siècles, du milieu du XVIème siècle au milieu du XIXème siècle, que l’on appelle le «petit âge glaciaire».

Faisant une analyse des variations climatiques indépendamment de l’histoire économique, sociale, politique des hommes, il a montré qu’il n’y avait pas forcément corrélation exclusive entre crise climatique et crise socio-économique comme cherchaient à le démontrer de manière simpliste ses prédécesseurs. Ainsi, selon lui, les conditions météorologiques des années 1787/1788 ont créé, sans toutefois mettre le feu aux poudres, le terreau favorable à l’éclosion de la Révolution Française (qui avait bien d’autres origines économiques, politiques, culturelles, sociales, etc.).

Le Roy Ladurie démontrait ainsi l’existence de variations climatiques significatives mais encore inexpliquées à l’échelle de quelques générations. Si le climat avait changé naturellement dans le passé à ces échelles temporelles, il pouvait encore changer dans l’avenir proche. La question de l’avenir climatique était posée. L’ouvrage d’Emmanuel Le Roy Ladurie, abondamment cité, resta de nombreuses années la principale référence française du domaine de la climatologie.

2 - La dynamique de l’atmosphère et de l’océan

Les deux enveloppes fluides qui entourent la Terre, l’atmosphère et l’océan, sont si semblables dans leur comportement géophysique et leur dynamique, qu’il est difficile de les dissocier et de les traiter séparément. Cependant la météorologie, qui est historiquement la science de l’atmosphère, est la première discipline scientifique constitutive de la «climatologie» ; c’est la science du temps qu’il fait, dont on a vu l’ambiguïté historique originelle, à la frontière de la science telle que conçue par ses fondateurs : Newton, Galilée…, mais, dans la pratique, plus proche d’un art et d’un savoir faire nécessaire à l’exercice de sa prévision.

Dès son origine, elle a été fondée sur l’observation des paramètres définissant le temps, avec la nécessité contraignante de prévoir leurs évolutions. Ainsi la météorologie a longtemps été coincée entre les sciences naturelles, relevant plutôt de la géographie d’où son enseignement dans les facultés des lettres, et les sciences physiques. Elle a cependant été organisée et institutionnalisée très tôt dès le milieu du XIXème siècle dans de nombreux pays qui se sont dotés de services météorologiques nationaux pour assurer cette si utile prévision quotidienne du temps.

2-1 Météorologues et océanographes s’organisent au plan international

L’atmosphère n’a pas de frontière et les météorologues, plus que tous autres scientifiques, se sont naturellement rassemblés pour mettre en commun leurs observations, leurs connaissances et quelque fois même leurs moyens propres dans des organisations internationales.

Après la fin de la seconde guerre mondiale, et avec le succès de l’Année Géophysique Internationale, le sentiment général, en occident au moins, était de reconstruire un monde plus solidaire en s’appuyant sur des organisations intergouvernementales.

C’est ainsi que, pour la météorologie, fut créée, en 1951, l’ «Organisation Météorologique Mondiale - OMM», agence technique de l’ONU, dont le siège est à Genève. Cette organisation nouvelle faisait suite à une très ancienne «Organisation Météorologique Internationale - OMI», datant de la fin du XIXème siècle et regroupant différentes instances de coordinations internationales en météorologie qui était très active depuis la création des services nationaux de nombreux pays depuis le milieu du XIXème siècle.

En France c’est l’ingénieur Urbain Le Verrier qui, en 1854, créa le service météorologique français.

Ces services météorologiques se justifiaient par le besoin de prévoir quotidiennement le temps, ce qui nécessitait des observations à grandes échelles des principaux paramètres atmosphériques. D’où l’impérieuse nécessité de bien utiliser ces coordinations internationales pour mettre en commun les observations qui permettraient d’accéder à des images synoptiques de la totalité de la sphère gazeuse entourant la Terre.

Jusque dans les années 1960, la météorologie ne se préoccupait presque exclusivement que de la prévision du temps. Son souci était de hausser la qualité de ses prévisions et surtout d’étendre leurs échéances. On passa d’une prévision à 24 heures dans la première moitié du XXème siècle à 48 heures dans les années 1960, puis à 72 heures dans les années 1980, pour enfin atteindre la dizaine de jours actuellement

Pour obtenir ces résultats, il était nécessaire d’observer et de comprendre la circulation générale de l’atmosphère à l’échelle du globe, mais pas seulement. Rapidement les météorologues comprirent que cette circulation générale atmosphérique ne pouvait être décrite sans avoir des informations sur les milieux connexes avec lesquels l’atmosphère interagit : principalement l’océan qui représente 71% de la surface de la Terre. De plus, pour pouvoir prévoir, il était nécessaire de comprendre et donc d’accroître les connaissances par des recherches appropriées qui nécessitaient d’être organisées.

C’est cette préoccupation qui conduisit la communauté météorologique, rassemblés dans l’OMM, à proposer en son sein, en 1967, avec l’appui du «Conseil International des Unions Scientifiques – CIUS- ICSU en anglais», la création d’un «Global Atmospheric Research Programme - GARP» avec un comité de réflexion scientifique, le «Joint Organizing Committee – JOC».

Parallèlement à la volonté des services nationaux d’affiner leurs prévisions, la «science météorologique» se développait aussi dans les universités et les instituts de recherche et devenait progressivement une «météorologie dynamique» avec l’appui des premiers ordinateurs qui faisaient leur apparition dans les laboratoires et permettaient alors de simuler cette "dynamique" à l’aide de modèles «numériques», c'est-à-dire capables de résoudre numériquement les équations qui gouvernent cette dynamique fondée sur les fameuses (pour les dynamiciens seulement !) équations de Navier-Stokes.

La «météorologie dynamique» a aussi beaucoup bénéficié des moyens spatiaux dont elle fut une des premières utilisatrices dès les années 1960 (voir chapitre V).

Parallèlement, l’océanographie s’organisait aussi, mais avec retard par rapport à la météorologie.

L’Année Géophysique Internationale fut la première action internationale coordonnée en "océanographie physique". C’est à cette occasion que l’ICSU , en 1957, créa un comité scientifique international «Scientific Committee for Oceanic Research – SCOR» qui, à travers les nombreux groupes spécialisés qu’il créa, joua (et joue) un rôle déterminant dans la définition des programmes internationaux de recherche océanographique qui suivront notamment ceux qui concernent le climat, conséquence directe de l’AGI qui mit en évidence la nécessité d’une structure intergouvernementale pour la mise en œuvre des programmes océanographiques.

L’Unesco créa en 1960 la «Commission Océanographique Intergovernementale - COI». Programme de l’UNESCO, la COI n’a pas pour l’océan, comme l’OMM pour la météorologie, le statut d’une agence technique de l’ONU. Ainsi à partir des années 1960 la préoccupation climatique émergea-t-elle aussi dans les milieux de l’océanographie qui s’organisait et qui allait bénéficier, tout comme la météorologie, des ordinateurs et des plateformes satellitaires assurant une continuité spatio-temporelle des observations et offrant une vision globale et intégrée de l’océan mondial, au moins en ce qui concerne sa surface.

2-2 Premiers rapprochements entre météorologues et océanographes

Le GARP initia, à partir de 1974, une première ébauche de coopération entre météorologues et océanographes pour mieux comprendre l’interaction des deux enveloppes fluides de la Terre, dans le but d’accroitre l’échéance des prévision météorologiques et de suivre pour s’en protéger les dépressions tropicales et autres cyclones qui affectaient les basses latitudes principalement dans l’Atlantique.

Le GARP initia, à partir de 1974, une première ébauche de coopération entre météorologues et océanographes pour mieux comprendre l’interaction des deux enveloppes fluides de la Terre, dans le but d’accroitre l’échéance des prévision météorologiques et de suivre pour s’en protéger les dépressions tropicales et autres cyclones qui affectaient les basses latitudes principalement dans l’Atlantique.

Ce fut le programme GATE : GARP Atlantic Tropical Experiment qui fut suivi, en 1979, par la «Première Expérience Mondiale du GARP – PEMG» ou "First GARP Global Experiment - FGGE" en anglais.

Mais la préoccupation climatique était encore absente de ces recherches conjointes et les océanographes n’y étaient souvent conviés que pour fournir des navires, plateformes d’observation indispensables pour couvrir ces vastes espaces maritimes.

Les météorologues eux-mêmes s’intéressaient encore très peu au climat, considéré comme stable aux échelles de temps auxquelles ils étaient confrontés. Ils se contentaient, comme indiqué précédemment, d’archiver les observations dont ils disposaient et d’en extraire des moyennes sur des périodes de trente ans, censées représenter ce climat moyen. Néanmoins l’idée que l’interaction des deux milieux fluides était un processus déterminant de notre environnement planétaire, faisait lentement son chemin et rapprochait les deux communautés scientifiques.

Le rapprochement de ces deux domaines scientifiques s’est naturellement renforcé à mesure que la question climatique a pris progressivement de l’importance dans l’esprit des scientifiques.

Deux résultats furent cependant particulièrement marquants dans ce sens.

Le premier déjà cité, fut suscité par l’observation de phénomènes d’interactions spectaculaires entre la basse atmosphère et les eaux superficielles chaudes de l’océan Pacifique équatorial.

Des scientifiques américains, notamment le météorologue Jacob Bjerknes et l’océanographe Klaus Wyrtki, popularisèrent ce phénomène et une locution hispanique allait envahir le vocabulaire des milieux scientifiques et des media, «El Niño», qui désignait un phénomène marqué par des déplacements rapides d’eaux chaudes d’Ouest en Est affectant l’océan Pacifique intertropical. Ce phénomène océanique était couplé avec des anomalies climatiques se maintenant plus d’une année sur la totalité de la bande tropicale et au-delà comme l’avait mit en évidence Jacob Bjerknes dès 1969 à la suite de la mise en évidence d’une «oscillation Australe», affectant la pression atmosphérique superficielle de l’ensemble du Pacifique tropical, par Gilbert Walker.

Des scientifiques américains, notamment le météorologue Jacob Bjerknes et l’océanographe Klaus Wyrtki, popularisèrent ce phénomène et une locution hispanique allait envahir le vocabulaire des milieux scientifiques et des media, «El Niño», qui désignait un phénomène marqué par des déplacements rapides d’eaux chaudes d’Ouest en Est affectant l’océan Pacifique intertropical. Ce phénomène océanique était couplé avec des anomalies climatiques se maintenant plus d’une année sur la totalité de la bande tropicale et au-delà comme l’avait mit en évidence Jacob Bjerknes dès 1969 à la suite de la mise en évidence d’une «oscillation Australe», affectant la pression atmosphérique superficielle de l’ensemble du Pacifique tropical, par Gilbert Walker.

Plus tard, en 1975, un océanographe Klaus Wyrtki proposa un schéma explicatif de l’enchainement des phénomènes océaniques et atmosphériques qui fut désigné par ENSO pour «El Niño and Southern Oscillation». On verra plus loin que l’étude de ce phénomène, conduite par l’entremise d’un grand programme international, appelé TOGA pour «Tropical Ocean and Global Atmosphere», aboutit à des tentatives de prévision de ces bouleversements météo-océaniques qui affectaient l’ensemble de la région intertropicale Pacifique et particulièrement les régions côtières de l’Amérique sud équatoriale : Equateur, Pérou, nord Chili. «El Niño» ou ENSO était le premier signal climatique naturel résultant d’une interaction étroite entre l’océan et l’atmosphère, que la communauté scientifique découvrait. Il devint de ce fait abondamment cité et décrit par les medias, d’autant que les perspectives de sa prévision avaient des conséquences économiques et humaines très importantes pour les pays riverains du Pacifique d’Amérique du sud ainsi que les nombreux États insulaires de l’intérieur qui en étaient affectés.

Le second résultat scientifique spectaculaire liant l’atmosphère et l’océan date de la décennie 1970.

Deux chercheurs américains, un météorologue, Thomas Vonder Haar, et un océanographe, Abraham Oort, compilèrent l’ensemble des observations réalisées dans l’océan et l’atmosphère depuis le XIXème siècle et accumulées dans des banques de données. Ils montrèrent que l’océan transportait autant de chaleur que l’atmosphère des tropiques vers les hautes latitudes pour équilibrer le bilan énergétique de la planète (Ce dont James Croll avait déjà fait l’hypothèse ) atténuant ainsi considérablement le contraste thermique en fonction de la latitude. Mais l’océan opérait ce transport beaucoup plus lentement que l’atmosphère, à des échelles temporelles compatibles avec celles de la variabilité du climat. C’était un résultat important qui montrait, pour la première fois et en le chiffrant, que l’océan n’était pas seulement un accumulateur passif de l’énergie mais qu’il avait un rôle dynamique dans l’équilibre énergétique de la planète et de ce fait une influence déterminante dans l’établissement et la variabilité du climat.

Sur la base de ces résultats les organisations internationales entérinent dans les années 1970 cette prise de conscience d’une possible instabilité du climat à toutes les échelles de temps sous l’effet des interactions subtiles liant les deux milieux fluides. Un des points marquants de la réflexion sur cette variabilité du climat à courte échelle temporelle fut évoqué lors d’une conférence internationale du GARP qui se tint à Stockholm en Aout 1974 et qui portait sur : «les bases physiques du climat, et les modèles de climat».

L’étude de la dynamique du climat et la perspective de sa modélisation devenaient incontournables.

Dès lors, les organismes internationaux adaptèrent leurs structures et leurs programmes à l’objectif climatique.

En 1980, l’OMM et le CIUS créèrent un nouveau programme international, dédié explicitement à l’étude du climat, le «Programme Mondial de Recherche sur le Climat - PMRC» ou « World Climate Research Programme – WCRP» en anglais, qui prit la suite du GARP et dont le premier directeur fut un français : le professeur Pierre Morel.

La structure de coordination internationale pour l’étude du climat, de sa variabilité et de son changement à long terme, était soutenue par deux instances principales de réflexion et de programmation :

-

Le «Joint Scientific Committee –JSC» créé en Avril 1980, qui prit la suite du JOC du GARP et rassembla des personnalités sensées couvrir tous les domaines scientifiques impliqués dans le climat :

-

Physique et chimie des enveloppes fluides,

-

glaciologie,

-

biologie,

-

paléoclimatologie…etc.

-

-

Pour l’océanographie, un comité ad hoc : Le «Commitee on Climate Change and Oceans – CCCO» fut créé en 1978 conjointement par la COI, l’ICSU et le SCOR (ce sera abordé au chapitre VI). Roger Revelle, dont on reparlera abondamment plus loin, en fut l’initiateur et le premier président.

Ces organisations étaient indispensables pour mettre sur pied dans le cadre du WCRP les imposants programmes de recherche internationaux tels que TOGA, WOCE, JGOFS, GEWEX, CLIVAR,…..qui allaient voir le jour à partir des années 1980 et qui mobiliseraient une majorité de chercheurs de ces communautés scientifiques, avec leurs moyens propres.

3 - La chimie de l’atmosphère et de l’océan

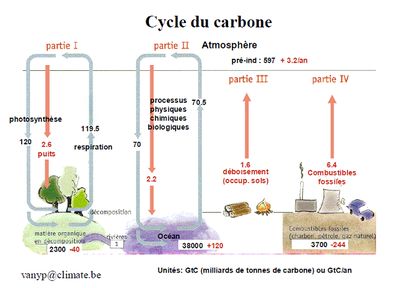

Les interactions de l’atmosphère et de l’océan dans la genèse du climat ne se limitent pas à leurs échanges d’énergie et aux conséquences de ceux-ci sur leurs dynamiques. Les deux milieux fluides entourant la Terre sont aussi le réceptacle de nombreux corps chimiques parmi lesquels le carbone, élément essentiel de la vie, joue un grand rôle.

Le cycle du carbone est au cœur du changement climatique.

La composition chimique de l’atmosphère terrestre, qui nous est familière, est très différente de celles des atmosphères des autres planètes du système solaire. Ses constituants majoritaires ne sont pas le dioxyde de carbone comme sur Mars et Venus, ni l’hydrogène et l’hélium comme sur Jupiter et Saturne, mais l’azote et l’oxygène qui représentent 97% du total en masse de l’atmosphère terrestre. L’oxygène a été créé par la photosynthèse des plantes et du phytoplancton marin au cours des premiers âges de la Terre, tandis que l’azote viendrait de l’activité des bactéries des sols.

Les autres constituants sont nombreux et minoritaires mais certains peuvent affecter le climat. Ce sont les trop fameux Gaz à Effet de Serre (GES) tels que la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l’oxyde d’azote, l’ozone et autres Chlorofluorocarbones. La quantité de vapeur d’eau dans l’atmosphère dépend, au premier ordre, de la température moyenne à la surface de la Terre. La quantité de dioxyde de carbone est susceptible de croître du fait de l’usage intensif de carbone fossile par l’homme, et c’est d’elle que nous parlerons le plus. Quand aux autres GES, en quantité faible, mais dont l’effet sur le climat est loin d’être négligeable, les recherches sur leur rôle n’ont débuté que récemment, et il est trop tôt pour en faire l’historique.

Tous ces constituants chimiques de l’atmosphère sont solubles dans l’eau et tendent sans cesse à s’équilibrer avec ceux contenus dans l’océan via des échanges à l’interface entre l’océan et l’atmosphère.

Cependant la composition chimique de l’eau de mer est évidement très différente de celle de l’atmosphère. Elle est connue en ce qui concerne ses principaux constituants depuis le XIXème siècle et la campagne circumterrestre du navire océanographique anglais Challenger.

Un de ses participants, Wilhelm Dittmar, analysa les soixante dix sept échantillons récoltés et montra que six ions seulement constituaient 99 % de la totalité des sels dissous. Parmi ceux-ci, l’ion chlorure et l’ion sodium qu’on ne trouve pas sous forme gazeuse dans l’atmosphère constituent bien sûr l’écrasante majorité.

Un de ses participants, Wilhelm Dittmar, analysa les soixante dix sept échantillons récoltés et montra que six ions seulement constituaient 99 % de la totalité des sels dissous. Parmi ceux-ci, l’ion chlorure et l’ion sodium qu’on ne trouve pas sous forme gazeuse dans l’atmosphère constituent bien sûr l’écrasante majorité.

Mais parmi les autres composés chimiques contenus dans l’eau de mer, les carbonates, en équilibre chimique avec le gaz carbonique dissous ont une grande importance puisqu’ils déterminent la concentration en CO2 dissous de l’eau de mer, et par là, commandent l’échange de ce gaz avec l’atmosphère où sa variation entraîne un changement du climat.

En outre, la photosynthèse qui est au départ du cycle de la matière vivante utilise le CO2 comme matériau de base.

C’est cette question des rapports entre le cycle du carbone et de son dioxyde (le CO2) avec la chimie et la biologie de l’océan et, avec la chimie de l’atmosphère qui est au cœur du problème climatique.

Des pionniers du XIXème siècle comme le géologue Thomas Chamberlin s’étaient déjà souciés du cycle du carbone et de ses migrations entre les réservoirs océanique, atmosphérique et continentaux incluant les sédiments du fond des océans. Pour tenter d’expliquer les changements climatiques, il privilégiait, sans le démontrer, le rôle du réservoir de carbone atmosphérique, s’opposant ainsi aux thèses des «physiciens» qui au contraire mettaient en avant le volcanisme pour expliquer les climats glaciaires du passé.

Plus tard dans la première moitié du XXème siècle, Steward Callendar a fait accepter par une majorité de scientifiques que la concentration du gaz carbonique dans l’atmosphère était susceptible de varier sous l’effet de l’activité humaine et que celle-ci était responsable du réchauffement climatique par l’effet de serre additionnel qu’elle provoquait et qui fut d’ailleurs appelé plus tard le «Callendar effect». Une question alors se posa concernant la capacité de l’atmosphère «d’encaisser» indéfiniment toutes les émissions de GES pour les transformer en chaleur ?

3-1 Y a-t-il saturation des GES dans l’effet de serre ?

Si on acceptait avec les pionniers du siècle précédant John Tyndall, Svante Arrhenius, et Steward Callendar, la relation directe entre le réchauffement et l’augmentation de la teneur en gaz à effet de serre de l’atmosphère, il fallait cependant lever une objection importante soulevée par des opposants aux tenants de cette responsabilité de l’effet de serre dans le réchauffement. Ils mettaient en avant des expériences qui avaient, semble-t-il, montré que la teneur actuelle en gaz carbonique de l’atmosphère était suffisante pour absorber toute l’énergie qui pouvait être émise par le rayonnement terrestre aux fréquences auxquelles le CO2 absorbe le rayonnement infrarouge ; autrement dit, ajouter encore plus de gaz carbonique dans l’atmosphère ne pouvait augmenter la température, puisqu’on avait atteint un niveau de saturation de ce gaz dans sa capacité à produire de la chaleur. C’était une objection scientifique de taille à laquelle il fallait répondre.

Un jeune chercheur américain, Gilbert Plass, financé par l’«Office of Naval Research» et travaillant dans des compagnies privées comme Lockheed et Ford tenta d’apporter une réponse, dans les années 1955-56 ; il s’intéressa marginalement et par curiosité personnelle à cette question de la relation entre le taux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et le réchauffement.

Un jeune chercheur américain, Gilbert Plass, financé par l’«Office of Naval Research» et travaillant dans des compagnies privées comme Lockheed et Ford tenta d’apporter une réponse, dans les années 1955-56 ; il s’intéressa marginalement et par curiosité personnelle à cette question de la relation entre le taux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et le réchauffement.

Il prit en compte que l’atmosphère absorbait le rayonnement infra rouge, mais aussi qu’elle en émettait, et il montra que, contrairement à ce qui avait été observé au niveau du sol, dans la haute atmosphère, où la pression est réduite et la température très basse, le spectre d’absorption du gaz carbonique dans l’infrarouge est plus complexe. En particulier, si la bande principale d’absorption du gaz carbonique est saturée, des centaines d’autres bandes ne le sont pas ; en conséquence, plus on ajoute de gaz carbonique, plus le rayonnement est absorbé et plus la température s’élève. On pouvait donc penser que l’objection de la saturation de l’atmosphère en gaz à effet de serre stoppant le réchauffement était levée. Pourtant, un demi siècle plus tard, il s’avéra que l’explication de Plass était insuffisante et qu’il fallait prendre en compte aussi les modifications de la structure thermique de la troposposphère. La saturation de l’effet de serre constitue un argument encore utilisé aujourd'hui en 2013 par les opposants à la théorie de l’effet de serre.

Gilbert Plass s’enhardit ensuite jusqu’à annoncer que l’activité humaine pourrait élever la température de la Terre de 1,1°C par siècle. Bien que ce calcul ait été jugé trop grossier pour convaincre complètement ses collègues, on reconnaissait à Gilbert Plass le mérite d’avoir démontré scientifiquement qu’il y avait un réel danger de réchauffement de l’atmosphère par les émissions humaines de gaz à effet de serre.

Face à cette conclusion inquiétante de non saturation de l’effet de serre, d’autres objections furent avancées par certains opposants à la théorie de l’effet de serre. Ils mirent en avant la vitesse, supposée lente, à laquelle ce réchauffement pouvait répondre à l’accumulation de gaz à effet de serre. Ce retard au réchauffement aurait alors permis d’imaginer que l’océan pouvait avoir le temps d’absorber ce surplus de gaz carbonique injecté dans l’atmosphère avant qu’il ait produit de la chaleur dans l’atmosphère. On était ainsi conduit à répondre à une autre question fondamentale concernant l’océan cette fois qui touchait à sa capacité de réabsorber le gaz carbonique anthropique.

3-2 L’océan peut-il réabsorber le gaz carbonique émis par l’homme ?

Cette question agita les milieux scientifiques qui s’intéressaient au climat et prit de l’importance. C’est à son propos qu’un océanographe, Roger Revelle, déjà mentionné plus haut, entra dans le cercle, encore très restreint, de ces scientifiques de plus en plus inquiets du changement climatique.

Roger Revelle allait devenir une des personnalités parmi les plus marquantes de cette aventure scientifique autour de la question climatique. Il était géologue de formation mais fut très tôt (en 1936) rattaché à la «Scripps Institution of Oceanography –SIO» en Californie dont il devint ultérieurement le directeur et s’orienta vers la géochimie océanique.

Les conclusions de Gilbert Plass et la polémique qui s’ensuivit avec ses détracteurs amena Roger Revelle à se pencher sur la question de l’effet de serre et du réchauffement climatique.

Il était au courant des travaux d’un chimiste, Hans Suess, qui avait entrepris d’appliquer les techniques instrumentales développées pour la datation par le carbone 14 (14C) au carbone atmosphérique. En 1955, Hans Suess partit de l’hypothèse qu’il y avait dans l’atmosphère, d’une part le carbone correspondant à un cycle non perturbé par les émissions humaines, contenant une proportion connue de 14C radioactif, et d’autre part le «vieux» CO2 issu de la combustion des composés carbonés fossiles (pétrole, charbon) pour satisfaire les besoins en énergie des hommes, qui ne contient plus du tout de l’isotope 14, celui-ci s’étant détruit au cours du long stockage géologique.

Hans Suess fit l’hypothèse que l’océan pouvait rapidement absorber ce carbone anthropique rejeté dans l’atmosphère qui était «marqué» par ce «vieux» carbone et totalement dépourvu de 14C. Le carbone contenu dans l’océan devait donc porter la trace de ce mélange avec un apport anthropique dépourvu de 14C.

Pour interpréter cette trace, il fallait prendre en compte un grand nombre de processus et d’estimations encore mal connus :

-

notamment le temps de résidence du CO2 dans l’atmosphère et dans l’océan,

-

comparer l’âge moyen du carbone des arbres et celui des coquilles des organismes marins (liés à leur concentration en 14C),

-

tenir compte de la discrimination isotopique (qui correspond au fait que les isotopes lourds – 13C et 14C – participent moins facilement aux réactions de photosynthèse ou de calcification), et pour cela, mesurer dans l’océan les teneurs en 14C, 13C et en carbone commun 12C de l’eau et des coquilles. Et il fallait aussi la détecter et la quantifier par des mesures.

Mais de telles mesures dans le milieu marin, nécessitaient la collaboration avec un océanographe. Hans Suess confia ses espoirs au géochimiste marin Roger Revelle. Celui-ci comprit rapidement tout le potentiel scientifique qu’il pouvait tirer de sa collaboration avec Hans Suess et il le recruta à la Scripps Institution of Oceanography. Ils associèrent alors leurs compétences pour, ensemble, étudier le comportement du carbone et de son dioxyde dans l’océan.

Rapidement ils arrivèrent à la conclusion provisoire que l’océan pouvait absorber l’essentiel du carbone atmosphérique d’origine humaine :

«Notre conclusion est que le temps d’échange … défini comme le temps nécessaire en moyenne pour qu’une molécule de CO2, faisant partie du réservoir de carbone atmosphérique, soit absorbée par la mer, est de l’ordre de 10 ans».

Cette estimation était toutefois fragilisée par le manque de connaissances sur certaines sources de CO2, notamment celui provenant de l’altération des roches, du volcanisme, ou de l’oxydation dans les sols, ainsi que sur le temps de diffusion de l’eau de mer de surface vers la profondeur.

Des observations additionnelles étaient nécessaires pour s’en assurer totalement, et l’Année Géophysique Internationale arrivait à point nommé pour cela. Si cette conclusion avait été confirmée, la crainte d’un possible réchauffement climatique causé par l’accroissement des gaz à effet de serre dans l’atmosphère se serait éloignée ; tout au plus aurait-on pu craindre quelques effets secondaires sur l’océan lui-même.

Mais cet espoir d’une régulation océanique possible de la totalité de la teneur additionnelle en gaz carbonique de l’atmosphère ne fut pas confirmé. La question dériva sur la capacité de l’océan à diffuser le gaz carbonique absorbé à sa surface dans sa masse liquide et au final à stocker ce carbone à l’état de sédiments sur son plancher. Subsidiairement se posa aussi la question des constantes de temps nécessaires pour assurer cette diffusion et leur compatibilité avec les constantes de temps caractéristiques de l’évolution du climat.

Les réponses à ces questions par les études menées par Hans Suess et Roger Revelle n’allaient pas dans le sens d’une évolution très dommageable pour le climat : si l’océan était bien capable d’absorber et de stocker près de sa surface une grande quantité de gaz carbonique via les échanges induits par le différentiel de sa pression partielle avec celle de l’atmosphère, la diffusion dans les profondeurs océaniques du carbone ainsi absorbé n’allait pas de soi, une fraction importante retournant dans l’atmosphère. Par ailleurs, les équilibres chimiques subtils au sein de l’eau de mer généraient assez rapidement des seuils de saturation au-delà desquels la capacité d’absorption de l’océan s’effondrait.

Une conclusion s’imposait donc à Roger Revelle et à Hans Suess :

oui l’océan pouvait absorber une partie du gaz carbonique d’origine humaine en excès dans l’atmosphère à des échelles de temps compatibles avec celles du climat ; mais cette capacité d’absorption était limitée et ne pouvait «tamponner» complètement le surplus de gaz carbonique injecté dans l’atmosphère par l’activité humaine.

Roger Revelle et Hans Suess publièrent ces résultats en 1957 dans la revue Tellus, dans un article resté célèbre, où ils concluaient, après beaucoup d’hésitations et de corrections, comme le rappelle l’historien des sciences Spence Weart que «L’accumulation de CO2 (dans l’atmosphère) peut atteindre des niveaux significatifs au cours des décennies prochaines si l’activité industrielle et la consommation de pétrole continuent d’augmenter exponentiellement... L’humanité est en train de vivre une expérience géophysique qui ne s’est jamais produite dans le passé et peut-être ne se reproduira pas dans le futur».

La question climatique prenait ainsi soudainement une autre dimension bien qu’elle ne soit toujours alors qu’un «hobby» pour quelques scientifiques qui s’adonnaient marginalement à des recherches fondamentales sur ce sujet mal classé parmi les priorités des agences de financement de la recherche aux États Unis et ailleurs dans le monde. Mais pour quelques uns, comme Gilbert Plass, Roger Revelle et Hans Sues, l’affaire était sérieuse et il importait maintenant de vérifier plus précisément les chiffres, notamment le premier d’entre eux, celui de l’accroissement de la teneur en gaz carbonique de l’atmosphère.

3-3 La mesure de la teneur en gaz carbonique de l’atmosphère

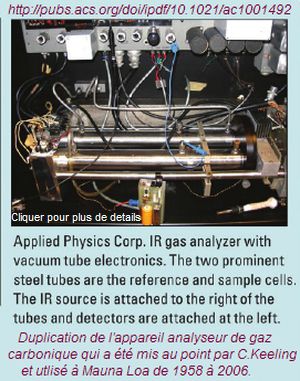

C’est justement ce qu’avait entrepris un jeune chercheur, Charles David Keeling qui venait d’obtenir un post-doc à CALTEC, le fameux institut californien.

Charles Keeling aimait la géophysique, particulièrement la géochimie, son domaine, mais il adorait par-dessus tout le contact physique et direct avec la nature et son observation. Il cherchait constamment des activités qui pouvaient le sortir des murs de son laboratoire. La mesure du gaz carbonique atmosphérique pouvait être une activité lui garantissant un travail en plein air, bien que ce ne soit pas un sujet d’étude porteur pour un chercheur ambitieux. Outre le fait que ces observations pouvaient avoir un rapport avec l’évolution du climat, elles n’intéressaient presque personne d’autres que Gilbert Plass, Roger Revelle et Hans Suess et n’avaient pas d’intérêt pratique immédiat.

Par ailleurs, ces mesures avaient la réputation d’être difficiles et hasardeuses. Un groupe de scientifiques suédois en avaient fait l’expérience quelques années plus tôt. Ils avaient tenté la mesure de ce gaz carbonique indocile dans le voisinage de leur laboratoire et leurs expériences s’étaient soldées par un échec. La teneur en gaz carbonique variait considérablement d’un lieu à l’autre et d’un jour à l’autre au gré de la direction du vent portant et de la proximité des forêts ou des usines. Il était impossible de tirer de leurs observations un chiffre significatif de la teneur en gaz carbonique de l’atmosphère de la Terre entière.

Qu’importe ! ce défi motiva encore plus Charles Keeling qui décida de s’attaquer prioritairement au problème de la technique de mesure avec le secret espoir de pouvoir montrer plus tard, par des séries de mesures de longue durée, que les observations de la teneur en gaz carbonique de l’atmosphère étaient significatives de quelque chose qui avait un rapport avec le climat.

Charles Keeling commença par mener de multiples expériences en Californie autour de son laboratoire pour mettre au point sa propre méthode, et il réussit à obtenir assez rapidement des chiffres fiables car il était un expérimentateur habile et tenace. Ces mesures représentaient bien le taux moyen de concentration en gaz carbonique de l’atmosphère du lieu où ces observations étaient réalisées. Il était donc possible de réaliser cette mesure en différents points de la planète et de suivre son évolution au cours du temps à condition de choisir une bonne méthode d’analyse et d’être très soigneux.

Charles Keeling commença par mener de multiples expériences en Californie autour de son laboratoire pour mettre au point sa propre méthode, et il réussit à obtenir assez rapidement des chiffres fiables car il était un expérimentateur habile et tenace. Ces mesures représentaient bien le taux moyen de concentration en gaz carbonique de l’atmosphère du lieu où ces observations étaient réalisées. Il était donc possible de réaliser cette mesure en différents points de la planète et de suivre son évolution au cours du temps à condition de choisir une bonne méthode d’analyse et d’être très soigneux.

Mais quelles agences dispensatrices de moyens allaient-elles soutenir financièrement de telles recherches, jugées encore très marginales par beaucoup ? C’est ici que le hasard intervint encore dans un sens favorable.

Charles Keeling rencontra Roger Revelle, ou plutôt Roger Revelle approcha Keeling. Il surveillait du coin de l’œil ce jeune géochimiste de CALTEC qui s’acharnait à raffiner une méthode de mesure du gaz carbonique en quête d’une précision supérieure à celle qui lui paraissait nécessaire. Il comprit cependant la valeur du travail de cet expérimentateur obstiné, l’invita à travailler avec lui à la Scripps et lui trouva les financements nécessaires par l’intermédiaire de l’ONR, bien doté ces années là, dans la perspective de l’Année Géophysique Internationale ; on était en 1957.

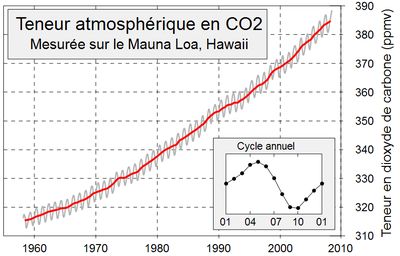

Et, en 1958, Charles Keeling, grâce aux financement de cette fameuse Année Géophysique Internationale, put installer son dispositif de mesure en un lieu très exotique, au sommet d’un volcan éteint des iles Hawaii, le Mauna Loa, au cœur de l’Océan Pacifique où tout était réuni pour trouver une atmosphère pure de toutes contamination industrielle locale et très représentative de sa «vraie» teneur moyenne en gaz carbonique. Il trouva une concentration voisine de 315 ppm.

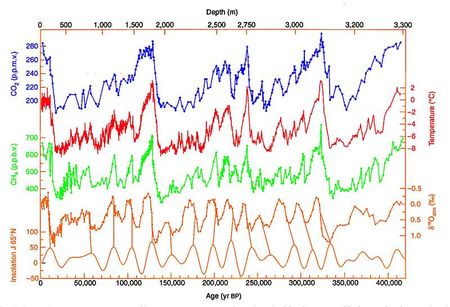

Ce fut le point de départ de la très célèbre et étonnante «courbe de Keeling» qui montre la croissance inexorable de l’évolution de la teneur en gaz carbonique de l’atmosphère en fonction du temps, seulement modulée par le cycle saisonnier et qui passe de 315 parties par million (ppm) en 1958 à 385 ppm 50 ans plus tard, en 2008, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 1,4 ppm (0,4%). En quelques années Keeling avait démontré sans équivoque que la teneur moyenne en dioxyde de carbone de l’atmosphère croissait de plus en plus rapidement pour atteindre maintenant au début du XXIème siècle des valeurs sans précédent depuis 1024 000 ans (400 en 2012.)

3-4 L’hypothèse d’un changement climatique d’origine humaine enfin accréditée

Quelques années plus tard Roger Revelle devint le président du comité d’océanographie qu’il avait contribué à créer : le «Committee on Climate Change and Oceans - CCCO» rassemblant 12 experts océanographes couvrant toutes les sous-disciplines de l’océanographie :

-

dynamique, physique,

-

chimie,

-

glaciologie,

-

biologie,

-

paléoclimatologie.

Ce comité d’océanographes était chargé de promouvoir et d’organiser les programmes internationaux de recherche sur le changement climatique dans lesquels l’océan était impliqué.

Le CCCO rendait compte de ses débats et transmettait ses propositions au Programme Mondial de Recherche sur le Climat, le PMRC avec son comité scientifique, le JSC, sous l’égide de l’OMM et de l’ICSU.

À la 6ème session du CCCO, à Washington en février 1984, Roger Revelle invita Charles Keeling a faire une présentation de ses observations du taux de gaz carbonique contenu dans l’atmosphère au sommet du Mauna Loa et de sa fameuse courbe qui prenait déjà une trajectoire presque exponentielle. Le CCCO, impressionné, recommanda fortement au PMRC d’encourager la poursuite de ces observations jugées d’une importance capitale pour déterminer avec plus de précision les flux d’échanges de gaz carbonique entre l’atmosphère et l’océan ainsi que comprendre les mécanismes de ces échanges.

À la 6ème session du CCCO, à Washington en février 1984, Roger Revelle invita Charles Keeling a faire une présentation de ses observations du taux de gaz carbonique contenu dans l’atmosphère au sommet du Mauna Loa et de sa fameuse courbe qui prenait déjà une trajectoire presque exponentielle. Le CCCO, impressionné, recommanda fortement au PMRC d’encourager la poursuite de ces observations jugées d’une importance capitale pour déterminer avec plus de précision les flux d’échanges de gaz carbonique entre l’atmosphère et l’océan ainsi que comprendre les mécanismes de ces échanges.

Un groupe de travail consacré au cycle du carbone dans l’océan fut créé sous la présidence de Roger Revelle ; ce groupe s’associa ultérieurement avec le programme «Joint Global Ocean Flux Study – JGOFS» rattaché au grand programme «International Geosphere Biosphere Programme – IGBP» dont on reparlera plus loin.

L’initiative, à l’origine très personnelle et individuelle de Charles Keeling, soutenue financièrement avec réticence par les agences de financement américaines mais fortement encouragée par Roger Revelle, était maintenant, plus de 20 ans plus tard, officiellement reconnue par la communauté scientifique internationale comme une pièce maitresse de la question climatique et lui accordait une haute priorité.

Ces observations de Keeling couronnaient les travaux de ses prédécesseurs, Tyndall, Arrhenius, Callendar, Plass, Suess et Revelle qui avaient annoncé l’éventualité d’un réchauffement global de la planète dans une relative indifférence de leurs pairs.

Charles Keeling n’avait pas encore démontré que ce réchauffement était certain, mais en levant une partie des objections faites aux conclusions antérieures, par des observations précises et incontestables, il avait montré qu’il était possible qu’un changement climatique majeur puisse se produire sous l’action de l’homme s’il modifiait sans précaution la composition chimique de son atmosphère.

4 - La biosphère s’invite dans le débat

Aussi complexes que soient la dynamique de l’atmosphère et des océans, ainsi que la chimie du carbone avec ses échanges entre les deux enveloppes fluides entourant la Terre, ces phénomènes étaient encore considérés dans les années 1970 comme mieux cernés et plus accessibles que le rôle de la biosphère dans le changement climatique.

Pourtant, la photosynthèse par les algues marines et les plantes terrestres fixe du CO2 sous forme de matière vivante, et le restitue à l’océan ou à l’atmosphère, en totalité ou en partie, après respiration ou pourrissement.

C’est seulement au cours de cette décennie que certains scientifiques commencèrent à prendre conscience que des domaines scientifiques entiers, jusqu’ici considérés comme étrangers au climat, pouvaient aussi interagir avec l’océan et l’atmosphère et participer ainsi à l’évolution de notre environnement.

Les milieux vivants continentaux et océaniques sont à ranger dans cette catégorie des domaines scientifiques un temps oubliés, à cause de la prise en considération tardive de leur influence sur notre environnement climatique. Après la reconnaissance du comportement «dynamique» d’un climat changeant à toutes fréquences, il devenait progressivement évident que les forêts africaines et brésiliennes, ou la toundra sibérienne, ou encore les vastes aires océaniques où proliférait le plancton, pouvaient avoir une forte interaction avec des perturbations climatiques régionales et même globales.

4-1 La biosphère acteur de rétroactions climatiques positives

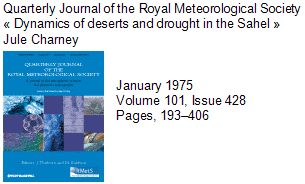

En 1975, le météorologue américain très connu du MIT, Jule Charney formula l’hypothèse que les activités humaines contribuaient à changer le couvert végétal et pouvaient induire des changements climatiques, au moins locaux.

Il appliqua ce concept en Afrique à la sécheresse du Sahel qui, depuis les années 1950, s’intensifiait et s’étendait au sud à la lisière de la savane et de la forêt tropicale. Dans un article resté célèbre et longtemps cité, il montra, à l’aide d’un modèle simple, qu’un processus de rétroaction positif entre l’exploitation excessive de la savane sous la pression d’une démographie en croissance rapide, et les modifications de l’albedo d’un sol devenu nu, pouvait expliquer l’extension de la sécheresse et l’avancée de la désertification. C’était la première fois qu’un phénomène climatique précis, d’extension cependant locale et limité dans le temps à quelques décennies, était expliqué par une implication majeure de la biosphère et de l’homme.

Il appliqua ce concept en Afrique à la sécheresse du Sahel qui, depuis les années 1950, s’intensifiait et s’étendait au sud à la lisière de la savane et de la forêt tropicale. Dans un article resté célèbre et longtemps cité, il montra, à l’aide d’un modèle simple, qu’un processus de rétroaction positif entre l’exploitation excessive de la savane sous la pression d’une démographie en croissance rapide, et les modifications de l’albedo d’un sol devenu nu, pouvait expliquer l’extension de la sécheresse et l’avancée de la désertification. C’était la première fois qu’un phénomène climatique précis, d’extension cependant locale et limité dans le temps à quelques décennies, était expliqué par une implication majeure de la biosphère et de l’homme.

En effet longtemps on considéra que la biosphère réagissait seulement passivement aux changements environnementaux et climatiques. Pourtant, à l’inverse, le monde vivant joue un rôle sur la composition chimique de l’atmosphère et le climat et il est à l’origine même de notre atmosphère.

La vie sur Terre a façonné la composition chimique de son atmosphère qui demeure très différente de celles des autres planètes du système solaire.

-

L’azote est le résultat de l’activité bactérienne des sols.

-

L’oxygène est produit par la photosynthèse des plantes et du phytoplancton marin.

-

Les milieux terrestres : forêts, océans, et les êtres vivants qui les peuplent, ont absorbé le gaz carbonique originel qui encombrait la presque totalité de l’atmosphère de la planète primitive, soumise à un intense effet de serre.

Actuellement on sait que ces enveloppes vivantes continentales et océaniques continuent de participer à la régulation du cycle du carbone soumis à un nouvel acteur appartenant aussi à la biosphère : l’homme lui-même.

Mais jusqu’aux années 1960-70 le rôle possible des milieux vivants planétaires sur le climat était presque totalement ignoré à l’exception des suggestions de quelques océanographes géochimistes, comme Roger Revelle et Hans Suess. Ils considéraient la photosynthèse opérée par le phytoplancton marin comme un mécanisme de réabsorption du gaz carbonique susceptible de jouer un rôle dans la régulation des émissions humaines atmosphériques.

Ce sont donc des communautés scientifiques distinctes, appartenant aux sciences de l’océan, à la géologie et aux sciences agro-forestières, qui s’intéressèrent, bien que marginalement au début, au rôle possible des milieux vivants sur le maintien du climat et son éventuel changement.

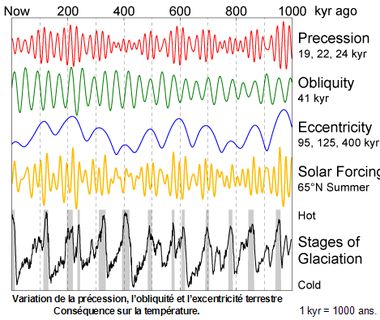

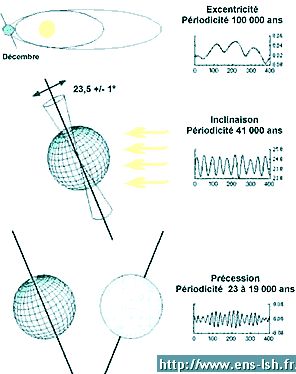

Ainsi les géologues cherchaient toujours désespérément des explications aux oscillations régulières glaciaires-interglaciaires et toutes les hypothèses étaient passées en revue. Si l’incidence de phénomènes astronomiques modifiant la quantité d’énergie solaire reçue par la Terre, avec une période principale voisine de 100 000 ans comme l’avait suggéré Milankovitch et aussi avant lui Croll commençait à être admise, la façon dont cette faible impulsion (quelques %) pouvait générer un phénomène climatique d’une telle amplitude n’était toujours pas bien comprise.

Parmi les «rétroactions» explicatives possibles, celle passant par le changement d’albedo des surfaces englacées réduisant la quantité d’énergie reçue du Soleil et accentuant le refroidissement, était la plus fréquemment avancée.

Mais le rôle de la biosphère était aussi invoqué : des retraits ou des avancées de la forêt boréale consécutifs aux englacements ou aux déglacements des régions arctiques modifieraient les flux d’échanges de gaz carbonique entre le réservoir biologique (forestier) continental et l’atmosphère, ce qui influerait sur l’effet de serre et amplifierait le signal astronomique à l’origine des alternances glaciaires interglaciaires…

Ces idées audacieuses, en avance sur l’époque et confirmées plus tard, émergèrent dès la fin des années 1960.

4-2 La biosphère pilote le cycle du carbone dans le climat

Ces scenarios demeuraient cependant hautement spéculatifs jusqu’à ce que, dans les années 1970, la question du cycle du carbone et de son rôle dans l’environnement planétaire attire l’attention de scientifiques appartenant à plusieurs domaines des sciences de l’environnement :

-

géologues,

-

météorologues,

-

océanographes,

-

glaciologues,

-

paléoclimatologues…

favorisant ainsi une convergence de disciplines, originellement assez éloignées les unes des autres, mais qui bientôt débouchèrent conjointement sur la question climatique.

Le principal artisan de cette convergence d’intérêt scientifique autour du cycle du carbone, reprenant certaines idées exprimées à la fin du XIXème siècle par le géologue américain Thomas Chamberlin, est un météorologue suédois, Bert Bolin, figure de proue la plus représentative de ce courant de pensée et qui opéra autour de lui un rassemblement de compétences pour l’étude quantitative du cycle du carbone sur Terre. Il devint par la suite l’un des principaux acteurs de la prise de conscience de la question climatique et l’un des pionniers de l’organisation internationale de son étude. Il fut entre autre l’un des fondateurs et le premier président du GIEC, après avoir été le président du GARP «Global Atmospheric Research Program»).

Bert Bolin donna des estimations plus précises des différents réservoirs de carbone de la planète et des flux entre ces réservoirs. S’appuyant sur les observations de Charles Keeling, montrant la croissance inexorable de la teneur en gaz carbonique de l’atmosphère, il remarqua que près de la moitié des émissions humaines de gaz carbonique que l’on pouvait déterminer avec précision ne se retrouvaient pas dans l’accroissement du réservoir atmosphérique observé par Keeling. L’océan et la biosphère continentale devaient donc ajuster leurs flux d’échange avec l’atmosphère pour réabsorber cette partie manquante dans le bilan de carbone de l’atmosphère.

Bert Bolin donna des estimations plus précises des différents réservoirs de carbone de la planète et des flux entre ces réservoirs. S’appuyant sur les observations de Charles Keeling, montrant la croissance inexorable de la teneur en gaz carbonique de l’atmosphère, il remarqua que près de la moitié des émissions humaines de gaz carbonique que l’on pouvait déterminer avec précision ne se retrouvaient pas dans l’accroissement du réservoir atmosphérique observé par Keeling. L’océan et la biosphère continentale devaient donc ajuster leurs flux d’échange avec l’atmosphère pour réabsorber cette partie manquante dans le bilan de carbone de l’atmosphère.

Au cours de la conférence de Stockholm sur les bases physiques du climat en 1974, évoquée antérieurement, il suggéra de mettre sur pied rapidement un modèle numérique du cycle du carbone avec l’objectif d’une formulation quantitative de la chimie de l’océan à mettre en relation avec la circulation océanique telle qu’on la connaît aujourd’hui ou telle qu’elle a pu exister dans le passé. Cette chimie quantitative de l’océan passait par le carbone et était bien évidement considérée comme largement tributaire du milieu vivant qui l’habitait. Mais Bert Bolin ne négligeait pas pour autant le rôle de la biosphère continentale. À ces divers titres il fut plus tard l’inspirateur de programmes internationaux de recherche fondamentale sur les rapports entre la biosphère et la géosphère, tels que l'«International Geosphere Biosphere Program - IGBP» créé en 1987 et le «Joint Global Ocean Flux Study - JGOFS» créé en 1989, dont on reparlera plus loin.

5 - La mémoire de la glace

Les immenses territoires englacés des hautes latitudes ont très tôt fasciné et attiré les hommes en dépit de l’hostilité des conditions météorologiques extrêmes qui les affectent. Il fallut cependant attendre le XIXème siècle pour que des expéditions cherchant à atteindre les pôles, souvent héroïques et parfois tragiques, apportent une certaine connaissance de ces régions (Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen).

Les immenses territoires englacés des hautes latitudes ont très tôt fasciné et attiré les hommes en dépit de l’hostilité des conditions météorologiques extrêmes qui les affectent. Il fallut cependant attendre le XIXème siècle pour que des expéditions cherchant à atteindre les pôles, souvent héroïques et parfois tragiques, apportent une certaine connaissance de ces régions (Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen).

Mais les premières études scientifiques sérieuses orientées vers la connaissance du passé de ces territoires glacés, datent seulement des années 1950. Les débuts pionniers de cette conquête scientifique sont à mettre au crédit de trois équipes au monde qui s’investirent sur trois sites différents :

-

une association de Norvégiens, Britanniques et Suédois en Antarctique (1949-1952),

-

des Américains dans l’Alaska (1949-1950)

-

et des Français, rassemblés dans une institution appelée «Expéditions Polaires Françaises -EPF», au centre du Groenland (1950-1951).

Ces équipes de pionniers, autant explorateurs que savants, avaient, au début, des ambitions scientifiques modestes ; ils réussirent néanmoins à forer des carottes de plusieurs dizaines de mètres pour prendre en compte quelques paramètres physiques simples comme :

-

le volume des précipitations annuelles,

-

la densité de la glace

-

ou la composition chimique de débris divers incluant des strates de cendres volcaniques.

5-1 Géologues et Glaciologues découvrent les climats glaciaires anciens

Ces prémices scientifiques ont marqué le retour en force de la glaciologie sur le devant de la scène, discipline qui avait déjà un passé dans le domaine du climat. Appartenant à la fois à la géographie et à la géologie, la glaciologie avait, depuis le XVIIIème siècle, une histoire et des succès dans :

-

la description,

-

la cartographie et les mouvements,

-

la dynamique,

des glaciers d’altitude.

Des personnalités comme Louis Agassiz qui avaient parcouru les glaciers alpins pendant des décennies avaient émis des hypothèses hardies sur les phénomènes qui pouvaient expliquer le transport des énormes blocs détritiques parsemant les vallées loin du front actuel de la glace.

Mais cette glaciologie descriptive était encore éloignée des évaluations quantitatives, nécessitant des mesures physico-chimiques de la glace elle-même, qui auraient pu permettre de faire le lien avec les climats passés.

Il existait cependant des géologues qui s’étaient intéressés de près à ces phénomènes d’extensions glaciaires, d’échelles globales ou régionales et de leur relation possible avec le climat. Le modelé de certains paysages ainsi que les éléments détritiques trouvés en des lieux insolites suggéraient que depuis des centaines de millions d’années la Terre avait pu connaitre plusieurs périodes où elle avait été partiellement, voire totalement, recouverte de glace. Mais c’est la période quaternaire et le dernier million d’années, marqué par les avancées et les retraits d’un immense inlandsis couvrant une grande partie de l’hémisphère nord jusqu’à 45 °- 50 °N, Europe, Amérique et Atlantique du nord compris, qui les excitaient le plus.

Ces traces d’oscillations climatiques plus récentes, à l’échelle des centaines de millénaires, faisant alterner des périodes glaciaires froides et des interglaciaires plus chauds, appelaient des explications. Ils en proposèrent beaucoup comme on l’a vu précédemment jusqu’à ce que Milutin Milankovitch, dont on reparlera encore plus loin, reprenant les intuitions d’un français, Joseph Adhémar, exprimées en 1842 et reformulés ensuite en 1875 par un Ecossais, James Croll, avançât une explication qui suscita en son temps beaucoup de débats et aussi de scepticisme comme on l’a déjà évoqué.

Dans les années 1940, Milankovitch, après trente années de calcul laborieux à partir des données astronomiques les plus précises du moment sur les mouvements de la Terre par rapport au Soleil, émit l’hypothèse que les périodes glaciaires pouvaient être causées par un affaiblissement du flux radiatif solaire reçu par la Terre dans les hautes latitudes durant l’été, freinant ainsi la fonte saisonnière des surfaces enneigées de l’hémisphère nord qui réfléchissaient une fraction plus importante de rayonnement. Cette réflexion, réduisant le flux radiatif absorbé par le sol, diminuait sa température favorisant l’extension de l’englacement et engendrant ainsi une rétroaction positive qui favorisait le basculement vers l’épisode glaciaire. Le flux radiatif solaire varie selon la position de la Terre par rapport au Soleil avec une période principale voisine de 100 000 ans.

Dans les années 1940, Milankovitch, après trente années de calcul laborieux à partir des données astronomiques les plus précises du moment sur les mouvements de la Terre par rapport au Soleil, émit l’hypothèse que les périodes glaciaires pouvaient être causées par un affaiblissement du flux radiatif solaire reçu par la Terre dans les hautes latitudes durant l’été, freinant ainsi la fonte saisonnière des surfaces enneigées de l’hémisphère nord qui réfléchissaient une fraction plus importante de rayonnement. Cette réflexion, réduisant le flux radiatif absorbé par le sol, diminuait sa température favorisant l’extension de l’englacement et engendrant ainsi une rétroaction positive qui favorisait le basculement vers l’épisode glaciaire. Le flux radiatif solaire varie selon la position de la Terre par rapport au Soleil avec une période principale voisine de 100 000 ans.

On avait donc une explication de ces oscillations climatiques en invoquant une cause astronomique. Mais ce n’était qu’une hypothèse, les observations susceptibles de la confirmer manquaient. Elles vinrent en partie, dans les années 1970, de l’analyse de carottes de sédiments marins ainsi que de carottes de glace prélevées dans les profondeurs des calottes polaires.

5-2 L’étude des glaces polaires confirme la relation entre composition chimique de l’atmosphère et climat

L’idée d’étudier les glaces des continents Arctique (Groenland) et Antarctique fit son chemin à la fin des années 1950 ;  l’"Année Géophysique Internationale - AGI" en 1957-1958, qui était une extension de la troisième année polaire internationale, fut une excellente occasion de poursuivre la conquête scientifique amorcée par les équipes pionnières, citées précédemment, qui s’étaient établies en Antarctique, dans l’Alaska et au Groenland au début des années 1950. L’AGI relança l’intérêt pour les régions polaires et suscita un immense effort amenant plus de douze nations à participer à cette aventure de conquête scientifique des pôles. L’ambition était maintenant de forer des carottes le plus profondément possible pour atteindre la glace la plus ancienne.

l’"Année Géophysique Internationale - AGI" en 1957-1958, qui était une extension de la troisième année polaire internationale, fut une excellente occasion de poursuivre la conquête scientifique amorcée par les équipes pionnières, citées précédemment, qui s’étaient établies en Antarctique, dans l’Alaska et au Groenland au début des années 1950. L’AGI relança l’intérêt pour les régions polaires et suscita un immense effort amenant plus de douze nations à participer à cette aventure de conquête scientifique des pôles. L’ambition était maintenant de forer des carottes le plus profondément possible pour atteindre la glace la plus ancienne.

Plusieurs stations furent implantées au Groenland et sur l’inlandsis antarctique.

Les américains furent les premiers à réaliser et à tester des carottiers de grands diamètres (10 cm) au Groenland avant d’ouvrir une station d’observation au pôle sud.

Les soviétiques s’installèrent à Vostock près du pôle du froid,

les anglais sur la Terre de la reine Maud

et les français en Terre Adélie.

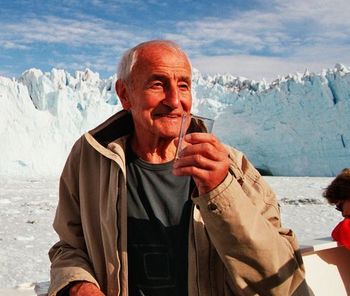

Ce fut le début de l’étude des archives glaciaires qui apportèrent une dimension nouvelle à la «théorie astronomique», comme on l’appelait, issue des calculs de Milankovitch. Ces observations permettaient d’établir un lien étroit entre la composition chimique de l’atmosphère et le climat de la Terre à l’échelle des dernières centaines de milliers d’années. La petite histoire raconte que c’est Claude Lorius, un scientifique français, qui en regardant fondre dans son whisky un morceau de glace prélevé dans les profondeurs de l’inlandsis antarctique et observant le pétillement de bulles d’air vieilles de plusieurs dizaines de milliers d’années, eut l’intuition qu’analyser la composition chimique d’un air aussi vieux pouvait avoir un intérêt scientifique et peut-être renseigner sur le climat de l’époque où ces bulles avaient été emprisonnées.

La petite histoire raconte que c’est Claude Lorius, un scientifique français, qui en regardant fondre dans son whisky un morceau de glace prélevé dans les profondeurs de l’inlandsis antarctique et observant le pétillement de bulles d’air vieilles de plusieurs dizaines de milliers d’années, eut l’intuition qu’analyser la composition chimique d’un air aussi vieux pouvait avoir un intérêt scientifique et peut-être renseigner sur le climat de l’époque où ces bulles avaient été emprisonnées.

Mais avant de pouvoir faire ces analyses il fallait posséder de la «vieille» glace et donc la prélever le plus profondément possible, jusqu’au socle rocheux si possible.

Pour avoir accès à ces archives lointaines dans le temps, plusieurs nations, au cours des années 1960-1980, organisèrent des campagnes et aménagèrent des sites favorables pour des forages au Groenland et en Antarctique dans le prolongement des implantations de l’Année Géophysique Internationale.

C’est donc à la suite de cette Année Géophysique Internationale en 1957-1958, que les américains du "Cold Regional Research and Engeneering Laboratory - CRREL" dirigés par Chester Langway s’installèrent, au début des années 1960, dans une station militaire, «Camp Century», près de Thulé au Groenland. Associés à l’équipe danoise de Willy Dansgaard, ils réalisèrent en 1966 le premier carottage profond atteignant le socle rocheux à 1390 mètres de profondeur. Les carottages de «Camp Century» restent célèbres car, pour la première fois, les analyses de la composition isotopique de l’oxygène contenu dans les bulles d’air de la glace près du socle rocheux, réalisées par l’équipe de Willy Dansgaard à Copenhague, apportaient un résultat sensationnel, à savoir que à partir de 1300 mètres de profondeur les échantillons étaient plus pauvres en oxygène 18, ils correspondaient donc à des températures plus froides ; ce qui indiquait qu’on avait atteint la dernière glaciation ; on disposait donc d’une série temporelle complète couvrant la phase de réchauffement du cycle actuel, les 15 000 à 18 000 ans de la dernière glaciation à nos jours.

C’est donc à la suite de cette Année Géophysique Internationale en 1957-1958, que les américains du "Cold Regional Research and Engeneering Laboratory - CRREL" dirigés par Chester Langway s’installèrent, au début des années 1960, dans une station militaire, «Camp Century», près de Thulé au Groenland. Associés à l’équipe danoise de Willy Dansgaard, ils réalisèrent en 1966 le premier carottage profond atteignant le socle rocheux à 1390 mètres de profondeur. Les carottages de «Camp Century» restent célèbres car, pour la première fois, les analyses de la composition isotopique de l’oxygène contenu dans les bulles d’air de la glace près du socle rocheux, réalisées par l’équipe de Willy Dansgaard à Copenhague, apportaient un résultat sensationnel, à savoir que à partir de 1300 mètres de profondeur les échantillons étaient plus pauvres en oxygène 18, ils correspondaient donc à des températures plus froides ; ce qui indiquait qu’on avait atteint la dernière glaciation ; on disposait donc d’une série temporelle complète couvrant la phase de réchauffement du cycle actuel, les 15 000 à 18 000 ans de la dernière glaciation à nos jours.

Forts de ce succès, les américains du CRREL s’attaquèrent alors à l’Antarctique et mirent sur pied un site de carottage sur la calotte occidentale de l’antarctique, la «station Byrd», où, en 1968, ils forèrent aussi jusqu’au socle, atteignant des niveaux vieux de 80 000 ans. Ils durent cependant faire face à des problèmes techniques, perdirent un carottier et furent contraints d’attendre 1993 pour réaliser un nouveau forage profond.

Une équipe suisse de l’Université de Berne, sous la direction du physicien Hans Oeschger, participa aussi à plusieurs campagnes de carottage au Groenland et en Antarctique en coopération avec les américains. Mais cette équipe se signala surtout par la mise au point de méthodes d’analyse de faible radioactivité pour le tritium et le carbone 14, permettant ainsi une datation précise des niveaux le long des carottes étudiées.

Enfin les français, sous la bannière des «Expéditions Polaires Françaises - EPF» fondées par Paul-Emile Victor en 1947, portèrent leur effort sur l’Antarctique à partir de 1957, dans le cadre de l’Année Géophysique Internationale. Installés en Terre Adélie dans la base côtière de Dumont d’Urville Ils mèneront des expéditions plus au sud et en altitude jusqu’à 2400 mètres.À cette époque ils se contentaient de mesurer les épaisseurs de la glace, indicateur du volume des précipitations, et ses propriétés en surface à l’aide de premiers sondages de faibles profondeurs. Claude Lorius participa à ces expéditions pour lesquelles le climat n’était encore qu’une préoccupation scientifique mineure parmi d’autres. C’est aussi à cette époque que lui vint l’idée (toujours en regardant fondre des glaçons millénaires dans son whisky) que la mesure des isotopes de l’eau était peut-être un outil puissant pour reconstituer les climats, notamment les températures, en régions polaires. Il décida alors de devenir géochimiste et pour étendre sa collection de «glaçons» il participa à tous les raids qui sillonnèrent la Terre Adélie et la Terre Victoria, collectant de nombreux échantillons jusqu’à ce que, à la fin des années 1960, deux forages d’une centaine de mètres de profondeur soient enfin réalisés dans la zone côtière de la Terre Adélie lui permettant de commencer à explorer la géochimie de la glace profonde et des temps plus anciens.

5-3 Des disciplines scientifiques convergent et s’associent pour étudier les oscillations climatiques du quaternaire

L’analyse des glaces extraites des carottes prélevées dans l’Antarctique et des bulles d’air qu’elles contenaient ouvrait des perspectives enthousiasmantes permettant d’espérer connaitre certaines caractéristiques des climats passés notamment ceux des dernières oscillations glaciaires ; mais ces travaux pour être couronnés de succès nécessitaient un rapprochement des glaciologues avec les géochimistes et divers autres spécialistes d’éléments traces comme ceux classés dans la catégorie des éléments à «faibles radioactivités» ou comptant des isotopes rares.

Parmi les français, une première convergence de discipline et de personnalités scientifiques, entre «isotopistes» et «glaciologues», se cristallisa autour de Claude Lorius. Les «isotopistes» appartenaient au "Laboratoire de Géochimie Isotopique - LGI" du CEA à Saclay qu’avaient rejoint Jean Jouzel et Dominique Raynaud pour y préparer leurs thèses sur des applications possibles de l’analyse isotopique à des paramètres climatologiques.

Mais il existait aussi un "Centre des Faibles Radioactivités - CFR à Gif sur Yvette, laboratoire commun du CEA et du CNRS, dirigé par un scientifique de renom, Jacques Labeyrie, précurseur de la question climatique. La compétence de ce laboratoire dans l’analyse des éléments à faible radioactivité pouvait servir à la reconstitution des climats passés.

Les glaciologues, de leur coté, étaient issus du "Laboratoire de Glaciologie de Grenoble - LGG du CNRS auquel Claude Lorius restait fidèle tout en étant très proche des «géochimistes» et des «isotopistes» du CEA à Saclay.

Ce qui fut très heureux c’est que les directeurs de ces trois laboratoires, qui appartenaient pourtant à des organismes différents, furent rapidement convaincus que la piste scientifique ouverte par l’analyse chimique et isotopique d’échantillons de glaces anciennes fournies par les glaciologues pour reconstituer des paramètres climatiques était très sérieuse et porteuse d’avenir.

Ils décidèrent donc de s’associer pour proposer de réaliser un forage profond au site dit du «Dôme C» au cœur du continent Antarctique à plus de 1000 kilomètres de la base côtière de Dumont d’Urville. C’était une convergence remarquable de disciplines scientifiques qui s’assemblaient comme les pièces d’un puzzle poussées par l’attrait de l’objectif climatique.

Le premier forage réalisé au Dôme C, en 1978, fut un succès grâce à l’audacieuse et tenace initiative des équipes françaises qui ne disposaient pourtant que de moyens relativement limités. Mais elles bénéficièrent d’un soutien international sans faille de la part des équipes américaines et de leurs associés suisses de la station « Byrd » autour de Hans Oeschger.

Bien que concurrentes sur le plan scientifique, les équipes américaines, à l’aide de leurs avions militaires C 130, assurèrent un soutien logistique indispensable pour mettre au point un système de carottage thermique nécessitant le transport d’équipements lourds de plusieurs dizaines de tonnes.

En 1978, en moins de deux mois, le forage atteint une profondeur de 1024 mètres ce qui représentait 40 000 ans d’archives climatiques et l’accession au cœur de la dernière glaciation. Les français entraient ainsi dans le cercle fermé des nations ayant réussi un forage profond dans les régions polaires. La glace fut ramenée dans les laboratoires de Saclay et d’Orsay, tandis que Dominique Raynaud, avec d’autres, mettait au point une méthode d’extraction des bulles contenues dans cette glace permettant de les analyser et de déterminer avec une grande précision sa concentration en gaz carbonique.

Ces travaux offrirent aux français, associés aux Suisses et aux Américains de «Byrd», une découverte de grande portée. Les concentrations en gaz carbonique des échantillons du fond, correspondants à la dernière période glaciaire, étaient inférieures de 30 % à celles de la période préindustrielle récente enregistrées dans les couches supérieures. Par ailleurs les rapports isotopiques indiquaient des températures plus basses d’une dizaine de degrés.

Pour la première fois on mettait en évidence sur un cycle glaciaire-interglaciaire complet une corrélation entre la température et le contenu en gaz carbonique de l’atmosphère de l’époque, ce qui confirmait les hypothèses de Svante Arrhenius un siècle plus tôt ! Ce résultat fut un grand moment pour la recherche française !

Mais d’autres climatologues du passé qui s’appellent maintenant des «paléoclimatologues» étaient aussi impliqués dans la reconstitution des climats passés en pratiquant des carottages, non pas dans la glace cette fois, mais dans des sédiments marins ou continentaux comme ceux des lacs. Pour les sédiments des profondeurs marines ce sont des «paléocéanographes», comme s’appellent maintenant les sédimentologues marins qui tentent de reconstituer les caractéristiques des océans du passé et leur circulation. Il existe toujours aussi des géologues du quaternaire également engagés dans la reconstitution des climats anciens. Ces paléoclimatologues et paléocéanographes possédaient toujours dans les années 1960-70 un avantage décisif sur les glaciologues, c’était celui de pouvoir remonter le temps sur des périodes beaucoup plus longues, permettant ainsi de couvrir plusieurs cycles climatiques glaciaire-interglaciaires ; ce que les glaciologues ne pourront faire que plus tard, au cours des années 1980, comme nous le verrons plus loin. Les paléocéanographes, apportaient des observations et des idées nouvelles de grande valeur sur les climats du passé que, pour le moment, les glaciologues ne pouvaient que corroborer.

6 - Paléoclimatologie marine et continentale

(Ce chapitre est largement inspiré de l’ouvrage de Jean-Claude Duplessis : Quand l’océan se fâche. Edition Odile Jacob. 1996.)

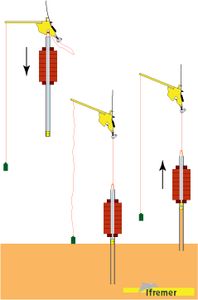

On a déjà beaucoup insisté sur l’intérêt passionné des géologues pour les observations suggérant l’existence passée de glaciations ayant affectées la surface de la Terre. Mais les observations de surface ne permettent pas d’établir une chronologie de l’état thermique de la planète et des climats qui y ont régné. En effet, les avancées des glaciers effacent les traces de ce qui s’est passé auparavant. Comme pour les glaciologues, ce sont les nouvelles techniques de carottage des sédiments, du fond des océans cette fois, qui furent décisives dans la connaissance des climats passés de la Terre. Il y eut d’abord le navire foreur américain «Glomar Challenger», initialement dédié à l’étude de la dérive des continents (tectonique des plaques), qui remplaça son système de forage rotatif par un système hydraulique permettant d’enfoncer le tube de carottage en force sans mélanger les sédiments.

Puis d’autres navires de recherche océanographiques furent équipés de systèmes de carottage similaires, initialement inspirés d’une technique mise au point par un Danois, et qui hérita de son nom, le carottier Kullenberg. Un navire français : le «Marion Dufresne», fut équipé de ce type de carottier et le perfectionna pour obtenir des carottes d’une longueur de plus de 50 mètres représentant parfois des enregistrements de plusieurs millions d’années. Bientôt les principaux bassins de l’océan mondial furent échantillonnés. Et, bien qu’il n’existât qu’une vingtaine de sites de plein océan, dans lesquels les sédiments aient pu être conservés et analysés, une histoire de la Terre, de sa température et de son climat, a pu être dressée en remontant jusqu’à l’époque de leur enfouissement dans les zones de subduction ; c'est-à-dire environ 80 millions d’années correspondant au début de l’étage géologique du crétacé. Cette reconstruction climatique à partir des sédiments concerne principalement la température qui, comme pour la glace, peut être déduite des rapports isotopiques (18O/16O) de l’oxygène, mais aussi des changements de populations d’animaux benthiques, notamment des foraminifères.

6-1 La paléoclimatologie valide la théorie astronomique de Milankovitch

C’est la période récente du dernier million d’années qui a particulièrement intéressé les paléoclimatologues continentaux et les paléocéanographes pour expliquer l’alternance des périodes glaciaires et interglaciaires. Le résultat le plus remarquable, évoqué précédemment est à attribuer à un trio américains, Hay, Imbry et Shackleton qui en 1976 présentèrent l’analyse de deux carottes de l’océan Indien, recouvrant l’ensemble du dernier cycle glaciaire, dans lesquelles ils avaient mesuré plusieurs paramètres différents en relation avec le climat, notamment les variations du rapport 18O/16O dans les foraminifères , les teneurs en carbonates qui reflétaient l’abondance des organismes à coquilles calcaires, et les variations des populations de foraminifères elles-mêmes, certains ayant des affinités connues pour des intervalles de températures précis. L’évolution de ces paramètres était cohérente en conformité avec la théorie astronomique de Milankovitch, malheureusement décédé depuis vingt ans.

C’est la période récente du dernier million d’années qui a particulièrement intéressé les paléoclimatologues continentaux et les paléocéanographes pour expliquer l’alternance des périodes glaciaires et interglaciaires. Le résultat le plus remarquable, évoqué précédemment est à attribuer à un trio américains, Hay, Imbry et Shackleton qui en 1976 présentèrent l’analyse de deux carottes de l’océan Indien, recouvrant l’ensemble du dernier cycle glaciaire, dans lesquelles ils avaient mesuré plusieurs paramètres différents en relation avec le climat, notamment les variations du rapport 18O/16O dans les foraminifères , les teneurs en carbonates qui reflétaient l’abondance des organismes à coquilles calcaires, et les variations des populations de foraminifères elles-mêmes, certains ayant des affinités connues pour des intervalles de températures précis. L’évolution de ces paramètres était cohérente en conformité avec la théorie astronomique de Milankovitch, malheureusement décédé depuis vingt ans.