Jacques Merle, Bruno Voituriez, Yves Dandonneau, Club des Argonautes - 0ctobre 2014

Il ne se passe pas de semaines sans que les medias ne se fassent l’écho, de par le monde, de canicules, d’inondations, de sécheresses, de famines... Il peut sembler que ces événements météorologiques extrêmes battent des records par leurs nombres et leur intensité. Ce n’est peut-être qu’une illusion car les météorologues ont encore du mal à déceler une tendance nette à l’accroissement de ces événements et surtout la relation avec le changement climatique n’est pas toujours établie. Néanmoins une évidence s’impose, le climat et ses sautes d’humeurs sont une donnée essentielle de la vie humaine. Nombre d’événements, malheureux, mais quelquefois heureux, frappant les sociétés et relevant peu ou prou de l’histoire sont directement liés à des événements météorologiques ou climatiques. Emmanuel Le Roy Ladurie nous en donne des exemples en reliant le refroidissement des XVIIème et XVIIIème siècles du nord de l’Europe à des successions de famines ayant pu avoir un effet sur l’agitation révolutionnaire que l’on sait. On peut trouver d’autres exemples, sous d’autres latitudes et sur d’autres continents, de cette relation entre événements météorologiques ou climatiques et sociétés humaines, comme ceux des cultures préhispaniques de la façade occidentale de l’Amérique du sud qui connaissaient les manifestations du phénomène climatique périodique, que l’on appela par la suite au 19ème siècle El Niño.

Ce phénomène provoquait d’intenses précipitations, détruisant fréquemment les infrastructures et engendrait des perturbations dans la vie quotidienne de ces populations, pouvant aller jusqu’à des troubles politiques.

On mesure ainsi l’importance des impacts socio-économiques que peuvent avoir les variations plus ou moins brutales du temps et du climat. Pour beaucoup de pays, le climat est un élément essentiel de l’économie. Dès lors l’étude du changement climatique en cours appelle aussi des considérations socio-économiques et l’implication des sciences humaines. Celles-ci se sont installées progressivement dans le paysage scientifique de la question climatique à partir des années 1960.

Le GIEC a, en quelque sorte, institutionnalisé cette nouvelle dimension scientifique dans le faisceau des recherches menées sur le changement climatique en l’inscrivant dans deux groupes de travail identifiés :

-

le groupe II, dédié à l’étude des impacts et de la vulnérabilité des sociétés humaines aux changements climatiques, ainsi qu’aux moyens de s’y adapter ;

-

le groupe III qui étudie les solutions envisageables pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) et ainsi atténuer le changement climatique.

Cependant, avant la création du GIEC, des économistes avaient perçu l’émergence des questions environnementales et l’importance que les sociétés allaient leurs accorder. C’est ainsi que naquit le concept de l’«économie de l’environnement» qui préfigurait l’implication, qui allait ensuite devenir massive, des sciences sociales et de l’économie dans la question climatique.

1- L’émergence d’une économie de l’environnement

C’est seulement au milieu des années 1960 que la pensée économique s’est progressivement impliquée dans l’étude de l’environnement à travers une sous-discipline appelée «l’économie de l’environnement» qui s’est construite progressivement. Certes l’intérêt des économistes pour l’environnement n’était pas totalement nouveau. L’environnement considéré comme une ressource naturelle durable ou éphémère, publique ou privée, faisait déjà partie des concepts utilisés en économie. Un exemple en est donné par l’économie de la pêche qui, depuis les années 1950, manipulait des modèles de dynamique des populations dans lesquels intervenait la prédation, encore appelée «effort de pêche», d’une ressource naturelle : «le stock» de poissons, à l’origine supposé illimité, puis progressivement évalué en fonction de cette prédation. Des facteurs environnementaux étaient également pris en compte, notamment les conditions de survie des larves, le recrutement, susceptible de permettre, ou non, au stock de se renouveler. Ces informations étaient sensés donner des assurances sur le niveau de prédation au-delà duquel le stock initial se réduisait inexorablement mettant à mal le rendement de la pêche et à terme sa survie même par extinction de la ressource. En d’autres termes le but de cette approche était d’évaluer comment pêcher seulement les intérêts du capital sans mettre en danger le capital lui-même. On touchait ainsi, avant sa généralisation ultérieure, au concept d’exploitation durable, rattaché plus tard au «développement durable». Il existe certainement d’autres domaines que celui de la pêche où l’économie d’une ressource environnementale naturelle a été mise en équation pour gérer au mieux son exploitation. Mais, jusqu’aux années 1960, ces études économiques s’appliquant à des domaines très limités et sectorisés ne prenaient pas en compte l’environnement dans sa globalité tel qu’on l’entend actuellement pour le climat. L’environnement et le climat posent maintenant aux sociétés des problèmes d’une toute autre envergure.

C’est ainsi qu’Olivier Godard, dans La pensée économique face à la question de l’environnement, «, Cahiers 2004 – 13, Édition École polytechnique (2013)» distingue trois approches distinctes dans l’économie de l’environnement :

-

Une approche dite : «Néoclassique» qui considère l’économique comme un univers en soi indépendamment des objets traités et du contexte des institutions sociales. L’environnement est considéré comme un bien collectif qui obéit cependant toujours à des logiques individuelles de préférence, de choix et à terme de marché, comme n’importe quel bien. L’idée centrale est celle de la recherche d’un équilibre et d’une priorité accordée à la coordination par les prix et par les contrats. Cette approche néoclassique s’est imposée à une majorité d’économistes pour qui elle constitue un cadre naturel d’analyse des problèmes environnementaux et pour lesquels elle possède déjà des outils qu’elle maîtrise. Cette vision des choses s’est aussi imposée aux institutions internationales comme l’OCDE et aux administrations nationales françaises. Le fameux principe «pollueur-payeur» est l’exemple type le plus connu de cette logique issue de la pensée néoclassique. Olivier Godard conclut sur ce point que :

«De nombreux décideurs ont vu dans cet outillage néoclassique la base la plus solide, parmi les contributions possibles des sciences sociales à la rationalisation des processus publics de décision et de choix des instruments de politique…» en matière d’environnement.

-

La deuxième approche est plus fondamentale. Elle a pour ambition non seulement de se saisir de l’environnement comme d’un objet nouveau porteur de ses propres enjeux et de ses exigences particulières, mais, compte tenu de sa singularité et de son caractère universel et collectif, de repenser à la fois les fondements et les outils d’une nouvelle économie. Celle-ci a pu prendre les noms, au gré des auteurs engagés dans cette voie, de «bio-économie», «économie écologique», ou encore «physico-économie».

Citons encore Olivier Godard :

«… la question de l’environnement était si décisive pour le devenir humain qu’il fallait constituer une nouvelle science. L’objet qui lui était assigné était l’étude des interactions complexes entre l’économie humaine et le fonctionnement physique et biologique de la planète Terre dont cette économie dépend ….». Cette approche encore relativement minoritaire et hétérogène par les personnalités scientifiques qui s’en réclament, a pour référant général la «théorie des systèmes» qui s’inspire de la thermodynamique, de la théorie de l’information, de la biologie des systèmes, de la biologie intégrative….etc. Mais cet usage trop exclusif de ce qui est désigné d’un terme plus général par l’«écologie systémique» semble avoir enfermé les tenants de cette approche dans une forme de réductionnisme qui leur est reproché :

«La visée d’une meilleure adéquation aux conceptions des sciences de la nature s’est révélée si prenante qu’une partie des chercheurs en question en sont venus à délaisser ce qui fait qu’une société humaine n’est pas un système naturel» nous dit encore Olivier Godard.

-

La troisième approche est centrée sur le caractère «collectif» du ou des biens qui constituent l’environnement. Ce n’est plus l’expression de préférences individuelles, ni les marchés, ni les contrats qui fournissent les repères conceptuels de cette vision socio-économique, mais au contraire c’est sa nature collective qui doit dominer et conduire à privatiser les profits et socialiser les coûts par des instances de planification décentralisée et participative permettant d’engager le dialogue citoyens-producteurs. C’est ce renversement des valeurs qui s’est opéré dans les théories normatives du développement lorsque l’approche de l’écodéveloppement a été formulée en 1973. En clair et en simplifiant outrageusement, sans pouvoir éviter cependant l’usage d’un vocabulaire un peu usé et qui peut encore fâcher, c’est d’une «économie collectiviste» dont il s’agit ici pour gérer l’usage d’un environnement par nature collectif et, lorsqu’il s’agit du climat, «offert» à l’ensemble de l’espèce humaine sans distinction de frontières ou de niveaux de développement. Le collectivisme aurait-il une nouvelle chance avec la prise en considération de «biens et services naturels» environnementaux comme le climat ? L’espèce humaine doit maintenant gérer collectivement non seulement son propre usage actuel de son environnement, mais son futur même, dont elle est devenue, à son insu, partiellement maître, et responsable de son emballement.

Quoi qu’il en soit des approches méthodologiques de la science économique pour prendre en compte les inquiétudes environnementales et climatiques, les questionnements socio-économiques issus de la quasi certitude du changement du climat en cours s’organisent autour de trois thèmes :

-

Impacts,

-

adaptation

-

atténuation,

inspirant en cela l’organisation même du GIEC qui en fait état à travers les travaux de ses groupes II et III. Cependant avant de développer ces thèmes appliqués au changement climatique, on peut illustrer la question des impacts par une étude pionnière des années 1980 sur les impacts de l'oscillation climatique naturelle : El Niño, qui fit prendre conscience de la vulnérabilité des sociétés humaines soumises à un environnement climatique variable.

2- Première étude d’impacts économiques d’un phénomène climatique : Le cas El Niño

El Niño est une oscillation climatique naturelle de fréquence pluriannuelle plusieurs fois évoquée antérieurement. Rappelons que ce phénomène, qui prend sa source dans le vaste océan Pacifique, se manifeste par une variabilité, parfois dramatique, des conditions météorologiques affectant les continents qui le bordent. La vie des plus anciens habitants de la côte ouest de l’Amérique du sud, les Incas, a été épisodiquement bouleversée par ce phénomène depuis des siècles au point qu’il a pu, pour certains auteurs, être considéré comme responsable de leur disparition. En fait El Niño a surtout été remarqué depuis le XIXème siècle par les pêcheurs de ces régions car il perturbait considérablement leurs activités. Mais qu’est-ce qu’El Niño (encart ci-dessous) ? Et quels sont ses impacts sur l’économie et la vie des pays riverains du Pacifique ?

El Niño et l’Oscillation Australe (ENSO)

Bien que la zone côtière du Pérou soit un désert brûlant, l'océan qui la borde est froid et très productif biologiquement, car enrichi en sels nutritifs du fait de remontées d'eaux profondes et froides : c'est l’upwelling. Cependant, tous les ans, en décembre janvier, un courant côtier chaud venant du nord recouvre et tempère ces eaux froides. Ce courant fut appelé El Niño (l'enfant Jésus), parce qu'il apparaît à l'époque de Noël et qu’il avait des effets plutôt bénéfique pour la pêche.

Bien que la zone côtière du Pérou soit un désert brûlant, l'océan qui la borde est froid et très productif biologiquement, car enrichi en sels nutritifs du fait de remontées d'eaux profondes et froides : c'est l’upwelling. Cependant, tous les ans, en décembre janvier, un courant côtier chaud venant du nord recouvre et tempère ces eaux froides. Ce courant fut appelé El Niño (l'enfant Jésus), parce qu'il apparaît à l'époque de Noël et qu’il avait des effets plutôt bénéfique pour la pêche.

Certaines années, ce courant est plus intense, plus chaud, et s’étend beaucoup plus au sud et au large, et persiste pendant plusieurs mois, voire une année. Il est alors accompagné de pluies diluviennes et d'un effondrement de la productivité marine et donc de la pêche. Cette catastrophe économique locale aux effets souvent dramatiques, a marqué les esprits, et le terme El Niño n'a bientôt plus désigné que cet événement malheureux qui se manifeste en moyenne de 2 à 3 fois par décennie.

Mais ceci n’est que l’aspect océanique d’un phénomène qui implique aussi l’atmosphère et qui fut découvert dans les années 1920, par un officier britannique en poste aux Indes, Gilbert Walker, qui découvrit une corrélation liant la pression atmosphérique superficielle entre les régions situées aux deux extrémités de l'océan Pacifique tropical. Lorsque la pression baisse à l'extrémité orientale du Pacifique, au large des côtes d'Amérique du Sud et vers les îles orientales de la Polynésie française, elle s'élève à son extrémité occidentale, au nord de l'Australie et au voisinage de la Nouvelle-Guinée, à plus de 10 000 km de distance, et inversement. C'est ce que les météorologues appelleront plus tard une « téléconnexion ». Walker l’appela «Southern Oscillation» ou «Oscillation Australe» en français.

Plus tard, c'est un météorologue norvégien, Jacob Bjerknes, qui, le premier, en 1969, associa le réchauffement océanique anormal au large du Pérou, El Niño, à l'oscillation australe des pressions atmosphériques, découverte 40 ans plus tôt par Gilbert Walker. Bjerknes montra que lorsque l'index de l'oscillation australe est faible et donc que le gradient de pression Est-Ouest et les vents alizés sont également faibles, alors des eaux anormalement chaudes venant de l’ouest envahissent le Pacifique central et apparaissent quelques semaines plus tard au large de l'Équateur et du Pérou : c'est le début d'un épisode El Niño. L’association des deux phénomènes, océanique et atmosphérique, a été appelée ENSO pour «El Niño and Southern Oscillation».

Par la suite, on identifia un phénomène inverse d’El Niño, que l’on appela «La Niña» et qui se manifeste par une situation opposée, avec des eaux anormalement froides dans le Pacifique oriental, accompagnée d'un index de l'oscillation australe élevé générant des vents alizés forts, poussant ainsi vers le bord ouest de l’océan Pacifique (Nord Australie, Indonésie…) les eaux réchauffées après leur parcours à travers le Pacifique. ENSO devint ainsi à partir des années 1970 le plus célèbre des signaux climatiques naturels, se présentant sous la forme d’une oscillation entre un pôle chaud : El Niño et un pôle froid : La Niña et couplant ainsi l’océan et l’atmosphère. Il passionna les chercheurs, qui avaient sous les yeux un exemple spectaculaire et illustratif de phénomènes d’interaction entre l’océan et l’atmosphère, mais aussi les media qui eurent la tentation de mettre tous les phénomènes météorologiques malheureux apparaissant sur la planète sur le compte de cette oscillation ENSO. Ils n’avaient cependant pas toujours tort car ENSO est bien à l’origine de perturbations météorologiques affectant une grande partie de la planète.

2-1 Le déplacement d’eaux chaudes le long de l’équateur de l’est à l’ouest et inversement en fonction des oscillations El Niño – La Niña au rythme de deux à trois événements par décennies, s’accompagne d’un déplacement associé des perturbations atmosphériques, appelées «zones de convection», qui se caractérisent par des basses pressions au niveau du sol, des ascendances d’air chaud et humide générant des pluies fréquentes et intenses.

2-1 Le déplacement d’eaux chaudes le long de l’équateur de l’est à l’ouest et inversement en fonction des oscillations El Niño – La Niña au rythme de deux à trois événements par décennies, s’accompagne d’un déplacement associé des perturbations atmosphériques, appelées «zones de convection», qui se caractérisent par des basses pressions au niveau du sol, des ascendances d’air chaud et humide générant des pluies fréquentes et intenses.

C’est la phase chaude de l’oscillation, historiquement appelée El Niño, la plus dévastatrice pour les pays de la bordure orientale de l’océan Pacifique : Equateur, Pérou, Nord Chili qui sont soumis à des inondations catastrophiques bouleversant leur agriculture et détruisant leurs infrastructures : habitations, routes, ponts, … etc.

Á l’inverse, la phase froide du phénomène, La Niña, au large de l’équateur et du Pérou, est caractérisée par un refoulement de ces eaux chaudes dans le Pacifique central jusqu’à sa frontière ouest où une convection atmosphérique intense provoque des précipitations et des inondations catastrophiques (Nouvelle Guinée, nord Australie, Indonésie…). Au contraire elle s’accompagne, sur les côtes équatoriennes et péruviennes, d’un temps sec et plus froid, avec très peu de précipitations et même une sécheresse absolue sur le fameux désert de l’Atacama, à cheval sur la frontière du Pérou et du Chili, où il ne pleut que lorsqu’il y a un El Niño, 2 ou 3 fois par décennies.

Á l’inverse, la phase froide du phénomène, La Niña, au large de l’équateur et du Pérou, est caractérisée par un refoulement de ces eaux chaudes dans le Pacifique central jusqu’à sa frontière ouest où une convection atmosphérique intense provoque des précipitations et des inondations catastrophiques (Nouvelle Guinée, nord Australie, Indonésie…). Au contraire elle s’accompagne, sur les côtes équatoriennes et péruviennes, d’un temps sec et plus froid, avec très peu de précipitations et même une sécheresse absolue sur le fameux désert de l’Atacama, à cheval sur la frontière du Pérou et du Chili, où il ne pleut que lorsqu’il y a un El Niño, 2 ou 3 fois par décennies.

Un tel phénomène de balancement climatique est-ouest, s’étendant sur les 15 000 kilomètres de l’océan Pacifique, a évidemment des conséquences très importantes pour l’économie et la vie des populations occupant les pourtours continentaux de cette région, y compris les très nombreux archipels qui parsèment l’intérieur de cet univers liquide.

La violence de cette oscillation climatique naturelle et l’étendue de ses conséquences économiques et humaines sur les populations qui y sont exposées, a conduit des scientifiques, répondant aux demandes des gouvernements concernés, à tenter d’évaluer les impacts d’un tel phénomène et à chiffrer les coûts de ses nuisances. Ce fut la première étude impliquant les sciences sociales et l’économie, appliquées à un phénomène climatique. On la doit à un océanographe de formation, Michael Glantz du NCAR (National Center for Atmospheric Research), qui alerta des économistes et se transforma lui-même en économiste pour faire le bilan des coûts d’un événement El Niño particulier, celui des années 1982 - 1983, le plus intense et le plus désastreux des événements climatiques connus à l’époque dont les media nord-américains, européens et sud-américains se firent l’écho pendant plusieurs mois.

La violence de cette oscillation climatique naturelle et l’étendue de ses conséquences économiques et humaines sur les populations qui y sont exposées, a conduit des scientifiques, répondant aux demandes des gouvernements concernés, à tenter d’évaluer les impacts d’un tel phénomène et à chiffrer les coûts de ses nuisances. Ce fut la première étude impliquant les sciences sociales et l’économie, appliquées à un phénomène climatique. On la doit à un océanographe de formation, Michael Glantz du NCAR (National Center for Atmospheric Research), qui alerta des économistes et se transforma lui-même en économiste pour faire le bilan des coûts d’un événement El Niño particulier, celui des années 1982 - 1983, le plus intense et le plus désastreux des événements climatiques connus à l’époque dont les media nord-américains, européens et sud-américains se firent l’écho pendant plusieurs mois.

2-2 Impacts, nuisances et bilan économique de l’El Niño 1982 - 1983

Pour faire le bilan économique des impacts du phénomène, il faut prendre en compte leur localisation, les domaines auxquels ils s’appliquent (santé, agriculture, infrastructures …etc.) et leurs incidences économiques.

Glantz, reprenant des travaux de Kevin Trenberth et les estimations de la NOAA, a identifié plusieurs régions sévèrement touchées par l’El Niño 1982-1983 :

-

Les régions du Pacifique directement affectées par le phénomène ; à l’est l’Équateur, le Pérou et le nord du Chili ; à l’ouest l’Australie (principalement sa partie nord), l’Indonésie, les philippines ; au centre les petits archipels immergés dans le vaste océan.

-

Des régions de la ceinture tropicale au-delà de l’océan Pacifique : l’Amazonie, le Sahel africain, l’Angola, le Mozambique, l’Afrique du sud, la côte sud-ouest des États Unis.

-

Des régions extratropicales, tempérées, voire appartenant aux hautes latitudes : Le centre des États Unis, le Canada, la Chine, le Japon.

Les différentes catégories d’impacts correspondant aux paramètres météorologiques affectés par El Niño : précipitations (inondations, sécheresses, incendies), température, vent et ouragans, touchent les domaines de la santé, l’agriculture, la pêche, l’habitat ainsi que les infrastructures, la navigation, le tourisme, ….

Sur ces bases, Glantz analysa alors les dégâts ayant affecté les principales régions touchées par les impacts de l’El Niño 1982-1983 :

L’Équateur et le nord du Pérou ont été frappés par des précipitations diluviennes qui ne pouvant être évacuées par le réseau hydrographique se sont répandues en inondations gigantesques qui ont détruit une partie des infrastructures : habitations (90 000 familles ont vu leurs habitations détruites), routes, chemins de fer, digues et ponts, ainsi que 50% des récoltes.

Mais dans le sud du Pérou, au nord du Chili et en Bolivie, au contraire, une grande sécheresse a accentué les migrations humaines vers les côtes.

Une autre nuisance importante a été causée par les températures élevées de la surface de l’océan au large du Pérou et de l’Équateur. Ces eaux chaudes, recouvrant soudainement les eaux plus froides venant des profondeurs et riches en sels nutritifs, ont inhibé la photosynthèse phytoplanctonique et bouleversé l’écosystème et la chaîne alimentaire jusqu’aux poissons. Les bancs d’anchois et de sardines, principales espèces pêchées dans ces deux pays et représentant l’essentiel de leurs revenus, disparurent fuyant les eaux chaudes. Au total, les dommages, pour l’Équateur et le Pérou les deux pays principalement touchés par le phénomène El Niño, ont été estimés à près d’un milliard de dollars.

Á l’autre extrémité du Pacifique, l’Indonésie et les Philippines, privés des précipitations associées à la convection atmosphériques qui a suivi les eaux chaudes vers le centre et l’est du bassin Pacifique, ont été affectées par des incendies de forêt dévastateurs, conséquence d’un déficit hydrique prononcé. Une sécheresse sévère s’est ainsi installée limitant considérablement les récoltes de riz et entraînant des malnutritions et des famines responsables de plusieurs centaines de morts pour cette région, ainsi que des incendies de forêt gigantesques pendant plusieurs mois, se propageant dans l’humus des sols. L’estimation financière des dommages causés dans ces régions dépasse le demi milliard de dollars.

Á l’autre extrémité du Pacifique, l’Indonésie et les Philippines, privés des précipitations associées à la convection atmosphériques qui a suivi les eaux chaudes vers le centre et l’est du bassin Pacifique, ont été affectées par des incendies de forêt dévastateurs, conséquence d’un déficit hydrique prononcé. Une sécheresse sévère s’est ainsi installée limitant considérablement les récoltes de riz et entraînant des malnutritions et des famines responsables de plusieurs centaines de morts pour cette région, ainsi que des incendies de forêt gigantesques pendant plusieurs mois, se propageant dans l’humus des sols. L’estimation financière des dommages causés dans ces régions dépasse le demi milliard de dollars.

Par ailleurs, cette sécheresse, coïncidant avec une période de récession économique, a entraîné un énorme déficit de la balance commerciale extérieure de l’Indonésie et poussé le pays dans une spirale de dettes dont il n’est sorti que plusieurs années plus tard. L’Australie, dans sa partie tropicale nord, a été également affectée par la sécheresse, la pire qu’elle ait connue depuis un siècle, chiffrant ses dommages à plus de 100 millions de dollars, tandis, qu’au contraire, les atolls du Pacifique central (îles Marshall, Gilbert, Christmas), où avaient migré les eaux chaudes et la convection atmosphérique, ont été frappées par des pluies diluviennes et des cyclones.

Au-delà de la zone du Pacifique équatorial directement affectée par le phénomène El Niño, le sud-est des États Unis a bénéficié d’un hiver 1982-83 particulièrement doux et chaud et a pu économiser ainsi près de 500 millions de dollars, mais de violentes tempêtes le long des côtes du sud de la Californie ont causé des dégâts considérables aux habitations proches de la mer avec des glissements de terrains spectaculaires qui firent la une des journaux américains pendant des mois. Les États du centre et du nord des États-unis furent affectés par des sécheresses intenses mettant à mal les cultures de maïs et de soja, tandis que les États du Sud, au contraire, furent soumis à des inondations catastrophiques. Au total les États Unis estiment que les dégâts de cet épisode El Niño 1982-1983 se chiffrent pour leur pays à plus de deux milliards de dollars et plusieurs centaines de victimes.

Au-delà de la zone du Pacifique équatorial directement affectée par le phénomène El Niño, le sud-est des États Unis a bénéficié d’un hiver 1982-83 particulièrement doux et chaud et a pu économiser ainsi près de 500 millions de dollars, mais de violentes tempêtes le long des côtes du sud de la Californie ont causé des dégâts considérables aux habitations proches de la mer avec des glissements de terrains spectaculaires qui firent la une des journaux américains pendant des mois. Les États du centre et du nord des États-unis furent affectés par des sécheresses intenses mettant à mal les cultures de maïs et de soja, tandis que les États du Sud, au contraire, furent soumis à des inondations catastrophiques. Au total les États Unis estiment que les dégâts de cet épisode El Niño 1982-1983 se chiffrent pour leur pays à plus de deux milliards de dollars et plusieurs centaines de victimes.

Le Nordeste brésilien a aussi été affecté par une grande sécheresse qui a causé une réduction des récoltes amenant les habitants de cette région au bord de la famine avec comme conséquences des mouvements importants de populations des campagnes vers les grandes villes de la côte est. En Afrique c’est surtout le Sahel, et particulièrement sa façade occidentale, qui a été affecté par une sécheresse amplifiant celle du précédent épisode El Niño de 1972-1973 et renforçant en le prolongeant un épisode de déficit hydrique à long terme le plus marqué de puis près d’un siècle. L’Afrique du sud fut aussi touchée par une grande sécheresse qui frappa tous les pays de la région : Zimbaoué, Mozambique, Angola, Zambie et République Sud Africaine ; ces pays habituellement producteurs de céréales durent la survie d’une partie de leurs populations à des importations massives. Enfin des régions comme la Chine ou le nord du Canada, ainsi que l’Europe occidentale ont été aussi inclus dans la liste des zones affectés par El Niño, peut-être abusivement selon certains car les tentatives de corrélations statistiques ont montré des niveaux de signification assez bas.

Au total l’estimation immédiate des dommages de cet El Niño 1982 – 1983 réalisée par la NOAA et Glantz a été de 13 milliard de dollars de dégâts et plus de 2 000 décès. Mais avec un recul de quelques années, l’impact économique est jugé beaucoup plus important à long terme et a conduit à doubler, voire tripler, le bilan de ces dommages, car des secteurs comme la santé et certaines ressources comme la pêche peuvent réagir avec un temps de réponse bien au-delà de la durée de l’événement climatique lui-même.

Cependant, tous les effets de ces accidents climatiques ne sont pas négatifs. On a vu que certaines régions, comme la côte sud-ouest des États Unis, pouvaient jouir d’un hiver clément pendant un El Niño, conduisant à des économies d’énergie, notamment de chauffage. De même, la phase froide de l’oscillation, La Niña, est considérée comme moins pénalisante, voire même bénéfique pour certains de ses impacts. Ainsi durant un épisode La Niña des eaux froides et riches en sels nutritifs remontent des profondeurs au large du Pérou et de l’Équateur et repoussent les eaux chaudes vers le Pacifique central. Ces eaux de surface très productives biologiquement, contribuent à régénérer les stocks de poissons pélagiques et donc les capacités de pêche de ces pays.

3- Impacts, adaptation et atténuation du changement climatique

ENSO et ses impacts en coûts économiques et humains, est resté l’exemple historique illustrant les rapports étroits et complexes entre un phénomène climatique et la vie des sociétés humaines soumises à cet aléa. Mais au-delà des études d’impacts, les scientifiques, à la demande des politiques et de leurs gouvernements, se sont rapidement penchés sur les questions soulevées par les nécessités de l’adaptation à cette variabilité climatique. Et l’adaptation passait évidement en premier par la prévision. C’est encore ENSO qui fut à l’origine des premières tentatives d’adaptation à ces phénomènes climatiques brutaux.

3- 1 Un premier exemple d’adaptation : Le cas ENSO

On a vu (Chapitre VI) que les premiers modèles océaniques des années 1970 ont vu le jour dans le Pacifique intertropical justement pour mieux comprendre et prévoir ENSO. Au début on réalisa des modèles très simples, schématisant l’océan tropical par seulement 2 couches, appelés pour cela «shallow-water» ; puis vinrent les premiers modèles couplés entre l’océan et l’atmosphère avec l’ambition affirmée de prévoir l’oscillation climatique ENSO pour permettre aux responsables gouvernementaux des pays les premiers touchés, principalement le Pérou et l’Équateur, de prendre des dispositions en conséquence. C’est en 1991 que le premier modèle couplé mis en œuvre par deux chercheurs américains : Mark Cane et Stephen Zebiak, réalisa une prévision à 12 mois d’échéance.

Le modèle prédit un El Niño de forte intensité pour janvier 1992. La prévision s'avéra exacte, mais le succès de ce modèle fut peut-être en partie dû au hasard car malheureusement il ne fut pas confirmé et il fallut attendre des modèles plus sophistiqués, à haute résolution, pour obtenir une meilleure fiabilité de la prévision. Les autorités du Pérou en furent cependant informées et elles prirent des mesures de protection de leurs populations et de leurs infrastructures et prodiguèrent des conseils à leurs agriculteurs sur les cultures à privilégier (riz plutôt que coton en périodes arrosées) ainsi qu’à leurs pêcheurs. La prévision permit au gouvernement du Pérou d’atténuer considérablement le choc de l’arrivée d’un des plus puissants El Niño du XXème siècle, au moins par sa durée (deux années d’anomalies thermiques positives en 1992-1993).

Le modèle prédit un El Niño de forte intensité pour janvier 1992. La prévision s'avéra exacte, mais le succès de ce modèle fut peut-être en partie dû au hasard car malheureusement il ne fut pas confirmé et il fallut attendre des modèles plus sophistiqués, à haute résolution, pour obtenir une meilleure fiabilité de la prévision. Les autorités du Pérou en furent cependant informées et elles prirent des mesures de protection de leurs populations et de leurs infrastructures et prodiguèrent des conseils à leurs agriculteurs sur les cultures à privilégier (riz plutôt que coton en périodes arrosées) ainsi qu’à leurs pêcheurs. La prévision permit au gouvernement du Pérou d’atténuer considérablement le choc de l’arrivée d’un des plus puissants El Niño du XXème siècle, au moins par sa durée (deux années d’anomalies thermiques positives en 1992-1993).

Plus tard le problème de la prévisibilité théorique de cette oscillation météo-océanique se posa dans le contexte de la théorie du chaos. Est-il possible de prévoir longtemps à l’avance vers quel pôle, chaud ou froid, l’oscillation va converger ? La réponse à cette question est restée longtemps incertaine et il semble que la prévision du système ne soit possible que s’il est déjà engagé vers un des pôles, chaud (El Niño) ou froid (La Niña) ; ce qui raccourcit considérablement l’échéance de la prévision.

Les économistes estimèrent que l’exactitude de cette prévision avait permis au pays d’économiser 50% du coût total des dégâts constatés en pareille circonstance lorsque cet événement n’est pas prévu comme ce fut le cas pour l’événement de 1982-1983.. En 1992, pour la première fois, on croyait donc avoir réussi à lier avec succès science et décisions gouvernementales, voire politiques, en passant par des évaluations économiques autour d’un événement climatique dont on connaissait certes les caractéristiques générales mais dont l’imprévisibilité avait toujours eu des conséquences malheureuses sur les populations dans le passé. Il devenait ainsi possible en théorie d’atténuer les impacts de cet événement climatique. Force est toutefois de reconnaître que les tentatives de prévisions qui ont suivi ont toutes échoué, la dernière récemment en 2014. Ce succès fut cependant salué par les medias et amena les pays les plus impliqués dans l’étude du phénomène ENSO, sous l’impulsion de l’OMM et des États Unis, à proposer la création en 1996 d’un institut international de prévision du climat : «International Research Institut for Climate Prediction - IRI». Cet institut avait pour objectif de développer une prévision de la variabilité interannuelle du climat, principalement dans les basses latitudes, en analysant et en synthétisant les prévisions établies par une dizaine de centres de recherche à l’aide de modèles couplés ou de modèles statistiques utilisés dans un mode pré-opérationnel. Au-delà de ces prévisions, l’objectif principal de ce centre international était tourné vers les applications des prévisions dans les différents domaines (santé, agriculture, protection des infrastructures….) affectant la vie et l’économie des pays soumis à ces aléas. Le slogan de l’IRI : «Linking science to society» était de ce point de vue significatif d’un pas important accompli vers l’adaptation.

Mais, si on est maintenant en mesure de s’adapter partiellement aux caprices d’El Niño, ce n’est pas encore le cas pour le changement climatique global, qui pose un problème d’une toute autre dimension. Les politiques d’adaptation et d’atténuation du réchauffement climatique global, sont encore au stade de leur énoncé et font l’objet de débats passionnés, notamment au sein des COP, comme on en a rendu compte au chapitre précédent. Cependant les impacts de ces changements commencent à se faire sentir et les derniers rapports du GIEC en rendent compte.

3-2 Les premiers impacts perceptibles du changement climatique

Les rapports 3 (2001) , 4 ( 2007) et 5 (2014) du GIEC sont sans équivoque.

Il y a bien, à l’échelle du globe :

-

une hausse des températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan qui s’accélère,

-

une fonte massive de la neige et de la glace des régions arctiques

-

et une élévation du niveau moyen de la mer.

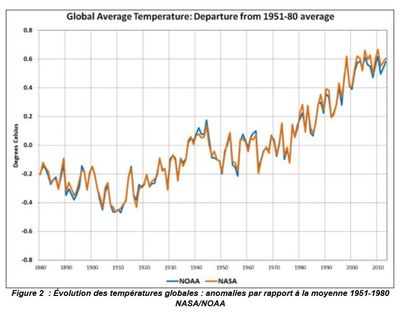

Á l’exception de 1998 les dix années les plus chaudes depuis 134 ans ont eu lieu depuis 2000. Alors que dans le troisième rapport de 2001 on estimait le réchauffement à 0,6°C entre 1901 et 2000, un glissement de cinq années, sur la période s’étendant de 1906 à 2005, fait apparaître, dans le quatrième rapport de 2007, un réchauffement de 0,74°C.

Á l’exception de 1998 les dix années les plus chaudes depuis 134 ans ont eu lieu depuis 2000. Alors que dans le troisième rapport de 2001 on estimait le réchauffement à 0,6°C entre 1901 et 2000, un glissement de cinq années, sur la période s’étendant de 1906 à 2005, fait apparaître, dans le quatrième rapport de 2007, un réchauffement de 0,74°C.

Les températures ont augmenté presque partout dans le monde avec un maximum de près de 2° C dans les latitudes élevées de l’hémisphère nord.

L’élévation du niveau moyen des océans est parallèle à la tendance au réchauffement ; il s’est élevé de 1,8 mm/an jusqu’en 1962, de 3,1 mm/an jusqu’en1993 et de 3,26 mm/an de 1993 à 2013, marquant ainsi une accélération impressionnante dû à une double cause : la dilatation de la masse liquide sous l’effet de son réchauffement et l’augmentation de sa masse par la fonte des glaciers continentaux, Groenland et Antarctique principalement.

L’élévation du niveau moyen des océans est parallèle à la tendance au réchauffement ; il s’est élevé de 1,8 mm/an jusqu’en 1962, de 3,1 mm/an jusqu’en1993 et de 3,26 mm/an de 1993 à 2013, marquant ainsi une accélération impressionnante dû à une double cause : la dilatation de la masse liquide sous l’effet de son réchauffement et l’augmentation de sa masse par la fonte des glaciers continentaux, Groenland et Antarctique principalement.

La diminution des surfaces englacées est également corrélée avec le réchauffement ; plus marquée dans l’arctique que dans l’Antarctique où la tendance serait plutôt inverse, cette déglaciation est spectaculaire et ouvre de nouvelles routes de navigation au nord du Canada et de la Sibérie. Ainsi l’année 2012 fut marquée par un record d’extension minimum de la banquise qui ne fut que de 3,4 millions de km2 en septembre, ce qui représentait une réduction de près de 30% par rapport à l’extension moyenne des années 1981-2010.

Les rapports du GIEC mentionnent également que le régime des précipitations s’est modifié entre 11024 et 2005 ; elles ont fortement augmenté dans l’Est de l’Amérique du Nord et du Sud, dans le Nord de l’Europe et de l’Asie ainsi que dans le centre de l’Asie ; par contre elles ont diminué au Sahel, sur le pourtour méditerranéen, en Afrique Australe et partiellement en Asie du Sud-Est.

Les observations semblent mettre en évidence une augmentation de l'activité des cyclones dans l'Atlantique nord depuis 1970, mais elles ne permettent pas de conclure à une influence directe possible du changement climatique anthropique sur l'activité cyclonique.

Des évolutions diurnes du temps ont aussi été constatées dans les régions tempérées. Les nuits froides accompagnées de gel sont moins fréquentes, tandis qu’au contraire des nuits chaudes sont plus fréquentes.

La fréquence de phénomènes météorologiques extrêmes comme des précipitations orageuses intenses générant des inondations brutales ou des périodes de canicule prolongées s’est également accrue.

Des évolutions saisonnières sont aussi constatées telles que celles affectant les systèmes hydrologiques perturbés par l’intensité du ruissellement et la précocité des crues de printemps conséquence de la fonte prématurée de la neige et des glaciers. De même les écosystèmes terrestres présentent des évolutions saisonnières telles que le caractère hâtif du débourrage des arbres et de leur floraison printanière ainsi que les dates des migrations animales, les plus spectaculaires étant celles des oiseaux. Des évolutions interannuelles apparaissent aussi dans le milieu vivant en réponse au réchauffement : des écosystèmes végétaux et animaux migrent en direction des pôles ou en altitude pour trouver des conditions environnementales plus favorables correspondantes à celles qu’ils connaissaient antérieurement. Des migrations semblables affectent aussi le milieu marin où les aires de répartition des espèces de poissons se modifient, bien que d’autres causes expliquant ces mouvements de populations marines puissent être invoques comme la pollution et la surpêche mettant en péril certaines espèces.

3-3 Les politiques d’adaptation

Une adaptation au changement climatique est en cours dans certains pays mais elle est encore très limitée. De tous temps les sociétés ont appris à s’adapter aux aléas météorologiques et climatiques. Mais le changement climatique actuel, du fait notamment de sa rapidité et de son caractère global, fait peser des risques nouveaux qui vont bien au-delà des expériences d’adaptations acquises antérieurement dans les domaines de l’agriculture, de la gestion de l’eau, des événements météorologiques extrêmes : inondations, sécheresses, notamment ceux d’ENSO décrits précédemment. Il est par ailleurs difficile d’isoler des adaptations liées spécifiquement aux changements climatiques de certains ajustements répondant à des politiques locales d’adaptation à des risques variés. C’est ainsi que les économistes sont encore incapables de faire des estimations exhaustives des coûts et des bénéfices des mesures d’adaptation au changement climatique, même les plus immédiates et les moins coûteuses. Ceci tient en partie au fait que les capacités d’adaptation sont très inégalement réparties entre les sociétés et à l’intérieur même de ces sociétés et qu’un long travail serait nécessaire pour aboutir à des estimations complètes et multisectorielles de ces coûts.

Mais en prenant un peu de hauteur dans l’examen de ces questions on peut constater qu’il existe des liens étroits entre adaptation au changement climatique et développement durable. D’un coté la vulnérabilité au changement climatique est très liée au niveau de développement d’un pays et aux politiques adoptées pour tel ou tel schéma de développement. Mais, d’un autre coté, les politiques d’adaptation (et d’atténuation) peuvent avoir un impact positif sur le développement et le rendre plus durable.

Ceci conduit, en termes d’orientations politiques, à deux choix stratégiques possibles :

-

Le choix de politiques privilégiant «Le climat d’abord» en intégrant le développement dans ce cadre. C’est ce que préconisent pour le futur les mouvements écologiques d'une majorité de pays développés.

-

Le choix de politiques privilégiant au contraire « Le développement d’abord », ce que préconisent une majorité de pays en développement ; les facteurs conduisant à l’adaptation et à l’atténuation du changement climatique s’intègrent alors dans le développement durable.

Lier la question du changement climatique, avec ses réponses en terme d’adaptation et d’atténuation, au développement plutôt qu’à l’environnement seul, peut permettre à certains pays, notamment ceux qui sont en développement, de mieux faire face aux défis qui leurs sont imposés.

3-4 Les politiques d’atténuation

La question de l’atténuation du changement climatique, c'est-à-dire des mesures qui permettraient de limiter ce changement, est encore plus intimement liée au développement que ne l’est celle de l’adaptation. Bien que l’opposition première entre environnement et développement soit en partie dépassée, il est clair que les politiques visant à une atténuation du changement climatique sont en prise directe, sinon en opposition, avec celle du développement. L’ajout fréquent du qualificatif de «durable» au mot «développement» ne fait que tenter de masquer l’opposition sous jacente toujours existante entre développement et environnement. Néanmoins ces questions se posent pour tous les pays, autant ceux qui sont en développement que ceux déjà développés.

Cette relation entre développement et capacité d’atténuation du changement climatique peut être appréhendée dans deux sens opposés :

-

Dans un sens on accorde une attention prioritaire à la vulnérabilité aux changements climatique vis-à-vis du développement. On considère alors que cette vulnérabilité est en partie dépendante du type de développement, de son niveau, de ses revenus par habitant. Ainsi plus un pays serait développé plus il serait vulnérable au changement climatique.

-

Dans l’autre sens, on privilégie le développement ; un haut niveau de développement offre des possibilités techniques pour trouver des sources d’énergies non dépendantes du carbone fossile (pétrole, charbon…) et donc susceptibles à long terme d’atténuer l’impact des activités humaines sur le changement climatique en stoppant, ou réduisant fortement, ses émissions de gaz à effet de serre.

Sous cet angle de vue, plus un pays est développé plus il possède de moyens de trouver de nouvelles ressources énergétiques non polluantes et ainsi de contribuer, très en amont, à maîtriser le changement du climat. A contrario, un bas niveau de développement rend plus difficile, voire impossible sans aides spécifiques, cette substitution de ressources énergétiques pour des pays dont le développement est impératif et le besoin d’énergie très pressant, quel que soit son origine.

Une abondante littérature économique a tenté d’identifier des approches méthodologiques permettant d’analyser en profondeur les interactions entre le développement durable et les réponses au changement climatique dans les deux sens opposés explicités plus haut. Pour certains auteurs le concept de développement durable est à prendre en compte en premier pour encadrer et traiter de façon conjointe toutes les questions possédant des dimensions humaines, sociales, environnementales, ou économiques. Il est alors possible de ramener ces dimensions à un certain nombre d’indicateurs, ou d’index, économiques, environnementaux, humains et sociaux qui permettent d’évaluer les effets, ou les impacts, de telles ou telles politiques publiques liées au développement durable. Mais de tels modèles d’aide à la décision n’ont de valeur que si les incertitudes qui affectent certains paramètres en cause ont été évaluées et traitées. Ces incertitudes relèvent de situations particulières où les données pertinentes sont fragmentaires ou absentes, ce qui peut être le cas lorsque les facteurs humains sont déterminants.

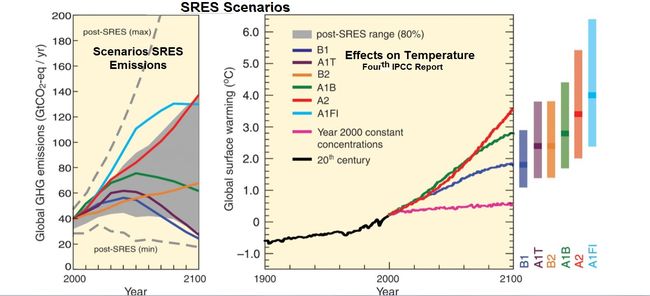

Le GIEC a abondamment illustré la question de l’atténuation, pour les paramètres physiques définissant le climat ; comment atténuer ou réduire l’élévation de la température, le niveau de la mer, le régime des précipitations, que les modèles nous prédisent pour la fin du siècle et dans lesquels les incertitudes humaines, en termes d’émissions de gaz à effet de serre, ont été introduites. Ces incertitudes sur les émissions s’étagent sur un large éventail allant d’une division par 4 (humanité sage) à une multiplication par 4 (humanité irresponsable) des émissions par rapport à ce qu’elles étaient en 1990. Les prévisions de la température moyenne qui en résultent varient de 1,4°C à 5,8°C.

On voit donc qu’il est possible pour l’humanité d’avoir une action sur l’atténuation du changement climatique. Mais cette atténuation ne sera perceptible qu’à une échéance assez lointaine, distante d’une trentaine d’années, après qu’une baisse notable des émissions ait été réalisée. C’est au titre d’une tentative de baisse des émissions à partir de 2020, pour amorcer une décroissance des températures à l’échéance intermédiaire du milieu du siècle (2050), que de vives discussions sont en cours (Voir les réunions des COP … chapitre XI) pour tenter de parvenir à un accord qui prolongerait les accords de Kyoto arrivant à échéance en 2012. Ce protocole de Kyoto n’ayant pas été suivi, bien au contraire, d’une réduction des émissions, ses objectifs n’ont pas été atteints. L’enjeu officiel actuel est de limiter le réchauffement moyen de la planète à 2°C en 2050 avant d’amorcer la décroissance ; pour cela les émissions doivent être progressivement réduites très substantiellement par rapport à ce qu’elles étaient en 1990. Mais en 2014 on est encore très loin d’un accord tant les oppositions entre les différents groupes de pays sont fortes ; le pessimisme reste (en 2014) le sentiment dominant après la réunion désastreuse de la COP 15 à Copenhague en décembre 2009 (chapitre XI). Néanmoins la COP 21 de Paris en novembre-décembre 2015 pourrait être le départ d’une prise de conscience de la gravité de la situation et d’actions concrètes enfin acceptées par une majorité de pays.

3-5 Les scénarios socio-économiques du GIEC

Mais comment en est on arrivé à ces chiffres permettant de définir l’effort à fournir en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour un plafond de réchauffement limité à une température moyenne du globe de 2°C ?

On a vu qu’il existait une panoplie de modèles physiques complexes capables de simuler l’évolution du climat à partir de données sur les émissions de carbone. Les prévisions de ces modèles font état d’une large incertitude ; pour la température moyenne, par exemple, à l’échéance de la fin du XXème siècle cela va de 1,4°C à 5,8°C (4ème et 5ème rapport du GIEC).

La grande diversité de ces prévisions tient à deux facteurs:

-

La diversité des processus physiques pris en compte dans chaque modèle inhérente aux insuffisances de connaissance des mécanismes physiques régissant le climat ;

-

et surtout les différents scénarios d’émission qui reflètent les comportements futurs de l’humanité.

Ce qui importe surtout et qui constitue la donnée initiale d’entrée dans les modèles de prévision c’est la concentration en GES de l’atmosphère. Elle peut être calculée à partir de l’histoire, ou l’intégrale en terme mathématique, des émissions depuis une date de référence donnée (1990) en supposant connus les temps de résidence de ces gaz dans l’atmosphère. Le problème se ramène donc à prévoir les taux d’émission en fonction du temps.

C’est à ce niveau qu’entrent en jeux des modèles socio-économiques qui pourraient permettre d’élaborer un ensemble de scénarios possibles d’émission en fonction des nombreux facteurs jalonnant l’évolution des sociétés : la démographie, les modes de développement, les avancées technologiques … etc. Tous ces facteurs sont importants et conditionnent en partie les émissions de GES. Beaucoup sont difficilement prévisibles et des ruptures brutales dans les tendances socio-économiques, énergétiques et technologiques pourront se produire rendant ces projections sur l’avenir très incertaines. Néanmoins des modèles économiques sont construits pour pouvoir estimer les émissions de GES dans les différentes situations socio-économiques correspondant à ces scénarios. Ces constructions de scénarios d’émissions possibles ont débuté en 1990 et ont attiré l’attention du GIEC qui a produit un rapport spécial sur le sujet : le SRES, pour «Special Report on Emission Scenario». Ce rapport spécial a rassemblé dans le rapport IV du GIEC de 2007 ces scénarios en 4 grandes catégories se diversifiant en une quarantaine de variantes au total. Ce sont ces quarante scénarios socio-économiques sur lesquels se sont appuyés la vingtaine de modèles climatiques qui ont tenté de cerner avec le plus de précision possible l’évolution du climat pour la fin du siècle. Le cinquième rapport du GIEC de 2014, dans un nouveau rapport spécial sur les «Representative Concentration Pathways – RCP» a élaboré de nouveaux scénarios qui fixent a priori différents niveaux de déséquilibres énergétiques et leurs niveaux de concentration en GES compatibles. C’est seulement à partir de ces concentrations en GES qu’ont été déterminés des scénarios d’émission de GES qui en retour permettent maintenant de calculer des scénarios socio-économiques compatibles. Cette double diversité, à la fois des scénarios d’émission et des modèles physiques, explique le large éventail des prévisions.

3-6 Entre science et politique les relations se compliquent

Avec les concepts d’adaptation et d’atténuation on est à la charnière de la science et de la politique. On a vu précédemment que le fonctionnement du GIEC fait intervenir des représentants nationaux pour la mise au point définitive des rapports qu’il produit lors de ses assemblées plénières annuelles. Celles-ci associent des centaines de participants : scientifiques, représentants gouvernementaux, associations…etc. Au-delà de la pure expertise scientifique, ces rapports incluent donc un certain point de vue des politiques, notamment dans les rapports II et III traitant respectivement de l’adaptation aux impacts du changement climatique et de l’atténuation par des mesures appropriées.

Par ailleurs le GIEC délivre et commente ses expertises aux réunions annuelles des COP « Conference Of Parties », organe directeur de la « Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique – CCNUCC – UNFCCC en anglais» qui a été signée lors de la conférence de RIO en 1992 et ratifiée plus tard par plus de 160 pays. Les réunions des COP, dont on a rendu compte au chapitre précédent, sont des forums de négociations internationales sur le changement climatique, souvent agités et parfois confus, destinées à suivre et promouvoir les applications de la convention-cadre. C’est ainsi que le protocole de Kyoto est issu de la COP 3 qui s’est tenue à Kyoto en décembre 1997. Les débats qui se tiennent aux rassemblements des COP sont avant tout politiques. Les acteurs de ces réunions annuelles sont nombreux et divers comprenant des scientifiques et des représentants gouvernementaux délégués par leur pays, mais aussi des représentants de nombreuses ONG, parmi les plus connues : Greenpeace, WWF, les amis de la Terre,… etc. Sont également présents des représentants des institutions scientifiques nationales et internationales, de l’industrie et de lobbies divers. Au total ces réunions annuelles peuvent rassembler plusieurs milliers de participants dans ce qui peut être qualifié d’une «foire au climat» entre science, intérêts catégoriels multiples, groupements de pays motivés principalement par la défense de leurs intérêts, et gouvernance globale. Dans ces assemblées, les «savants» côtoient des politiques, des négociateurs et aussi des membres de la société civile, sur un théâtre de plus en plus hétérogène où se jouent simultanément plusieurs pièces sur la même scène.

Le GIEC a dû faire face, dès son origine, en 1988, à des problèmes, que l’on peut qualifier de croissance, lorsque certains pays du Sud, loin de voir le changement climatique comme un problème global s’adressant à tous les pays de la planète, le perçurent comme étant avant tout celui des pays du Nord, et de leurs scientifiques, inquiets de leur surconsommation énergétique. Prenant conscience de la dimension politique du problème, les pays du Sud décidèrent alors en 1991 de créer un organisme séparé du GIEC pour prendre en charge les négociations politiques sur le sujet : ce fut le «Comité Intergouvernemental de Négociation – CIN» ; en anglais : «Intergovernmental Negociating Committee – INC». Ainsi la distance entre science et politique s’élargissait. Le GIEC, pour atténuer ces tensions, tenta alors de réorganiser sa structure pour se donner l’image d’un organisme purement scientifique excluant toutes prises de positions politiques. Mais ceci ne désarma pas la méfiance des gouvernements des pays du Sud à son égard, de telle sorte que lors de la signature de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) à Rio en 1992, ils proposèrent qu’un organe subsidiaire, le : «conseil scientifique et technique auxiliaire et d’évaluation» ; en anglais : «Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice - SBSTA» soit créé ; ce qui fut fait en 1995 et, après beaucoup de discussions, rassembla 192 pays.

Les pays du Sud avaient ainsi réussi à isoler et extraire du champ des compétences du GIEC, les questions politiques liées au changement climatique. Par la suite l’INC et le SBSTA vont servir de tampon entre les scientifiques, représentés au GIEC, et les négociateurs politiques. Les missions du SBSTA recoupent celles du GIEC , mais son objectif principal est de fournir directement des avis aux gouvernements en s’appuyant sur le socle des connaissances scientifiques apportées par le GIEC.

Les pays du Sud avaient ainsi réussi à isoler et extraire du champ des compétences du GIEC, les questions politiques liées au changement climatique. Par la suite l’INC et le SBSTA vont servir de tampon entre les scientifiques, représentés au GIEC, et les négociateurs politiques. Les missions du SBSTA recoupent celles du GIEC , mais son objectif principal est de fournir directement des avis aux gouvernements en s’appuyant sur le socle des connaissances scientifiques apportées par le GIEC.

Ainsi l’article 9 de la Convention-Cadre qui porte sur le SBSTA stipule entre autre que : «L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties (COP) et s’appuyant sur les travaux des organes internationaux compétents, a pour fonction : a) de faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets ; b) de faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la Convention

Ainsi le SBSTA s’inscrit entre le GIEC et les gouvernements assumant les clivages proprement politiques découlant de l’expertise scientifique et se positionne comme un médiateur entre science et politique. Ce rôle du SBSTA a inévitablement créé des tensions au sein des différentes « instances climatiques » notamment avec le GIEC, mais en revanche il a ouvert l’étendue du dispositif institutionnel et offert un chaînon manquant entre science et politique. Comme le dit l’historienne des sciences Amy Dahan Dalmedico : «Le SBSTA, organisme qui fait le lien entre les gouvernements et le GIEC, assume l’expression politique des controverses apparues au sein des et des forums qui les accompagnent».

Ainsi les inévitables tensions surgissant au fil des jours entre la science qui faisait progresser la connaissance des mécanismes intimes du changement climatique, particulièrement les sciences physiques (pour ne pas dire dures), les plus difficilement contestables, et la politique, eurent tendance à se distancer à la fois au niveau des Etats et au plan international. C’est cette distanciation progressive des deux pôles encadrant la question climatique, connaissance et action politique, qui fut à l’origine d’une complexification des mécanismes de coordination et de débat et suscita la création d’instruments tels que le SBSTA qui s’ajoutait aux COP et autres MOP,… Ces nouveaux instruments s’intercalèrent entre les instances scientifique et politiques qui jalonnent la question climatique avec d’autant plus de facilité que les sciences socio-économiques avaient déjà ouvert la voie et trouvé leur place en apportant un maillon scientifique intermédiaire entre sciences physiques « dures » et négociations politiques.