Blog Club des Argonautes

Actualités scientifiques relatives au changement climatique, à l'océan et à l'énergie des mers.

Les membres du Club des Argonautes souhaitent partager certaines de leurs lectures, reflexions ou discussions. C'est l'objectif des publications de ce blog.

Le Club des Argonautes a été créé en 2003 par des chercheurs et des ingénieurs retraités qui ont contribué des programmes de recherche sur le climat, les océans, l’eau, la biosphère et l’énergie. Ils se réunissent une fois par mois pour discuter les résultats récents de la littérature scientifique, les progrès dans l’observation de la Terre, les avancées techniques et les politiques de réduction ou d’adaptation au changement climatique en cours.

------------------------------------------------

Monitoring de l’océan : acquisition de données biogéochimiques par des flotteurs

Résumé en langage courant

Quel impact aura l’évolution en cours du climat sur la chimie et la biologie des océans ?

Sans des observations globales et permanentes, il est difficile d’y répondre. En effet, le seul système global dont on a disposé jusqu’à présent est l’observation de la couleur de l’océan depuis des satellites, qui permet d’estimer la concentration en chlorophylle à la surface, et, à partir de là, la photosynthèse marine. Ceci reste insuffisant lorsqu’on veut estimer les effets du changement climatique sur l’évolution des peuplements marins, sur le transfert de carbone en particules vers le fond, ou sur le contenu en oxygène de l’eau profonde.

Un réseau d’observations en gestation depuis 2007 monte actuellement en puissance et pourrait combler ce manque : Biogeochemical-Argo (BGC-Argo) est une extension du réseau des flotteurs Argo qui effectuent des mesures de température et de salinité entre la surface et 2000 mètres de profondeur. BGC-Argo ajoute à ces flotteurs des capteurs sensibles à des variables biogéochimiques, et la couverture globale de l’océan par au moins 1000 flotteurs est espérée avant 2030.

- Détails

- Écrit par : Yves Dandonneau

- Catégorie parente: Blog

- Catégorie : Océan

Lire la suite : Monitoring de l’océan : acquisition de données biogéochimiques par des flotteurs

Les déchets de plastique en mer : l'imagerie satellitaire pourrait pallier le manque d'observations

Les emballages et autres déchets de plastique dont nous nous débarrassons finissent pour une grande partie dans les océans. Selon une idée très répandue, la circulation océanique les rassemblerait en surface au centre des grands bassins tropicaux. Mais beaucoup coulent, et se fragmentent.

Où aller pour fuir les nuisances du monde industrialisé et trouver un environnement vierge de l'influence humaine ?

Sur l'Ile Henderson, par exemple. Située dans le Pacifique sud, sous le tropique du Capricorne, à l'écart des principales lignes de navigation, inhabitée, n'est elle pas le refuge idéal ?

En 2019 pourtant, ses plages ont été recouvertes par une accumulation de déchets – bouteilles en plastiques, lambeaux de filets de pêche, boules de flottaison et autres – telle qu'on ne l'imagine même pas sur les côtes de France. De nombreux articles dans la presse en ont fait état. Cela validait, hélas, la prophétie de Charles Moore, qui, en 1997, avait expliqué comment le transport des déchets flottants par les courants conduisait à la concentration de ces déchets au centre des grands tourbillons des bassins océaniques tropicaux, aussi appelés «gyres», où se trouve justement l'île Henderson. Tous ces déchets accumulés, plusieurs millions de tonnes, dont la dégradation est très lente, formeraient un «septième continent».

La côte nord de l'Ile Henderson en 2019

- Détails

- Écrit par : Yves Dandonneau

- Catégorie parente: Blog

- Catégorie : Océan

Sans un réseau d'observations adapté, on ne pourra pas comprendre les conséquences du changement climatique sur les écosystèmes marins

Un changement progressif de la teneur en isotope 13 du carbone dans les muscles des thons révèle un changement de l'écosystème des océans tropicaux. Faute d'observations pertinentes, on n'en connaît pas les modalités.

Nous sommes plusieurs milliards capables d'observer la flore et la faune autour de nous, et d'en constater les changements. Mais en mer, les navigateurs ne voient que le bleu de l'eau, plus ou moins teinté de vert. Verraient ils sous la surface le phytoplancton et le zooplancton, avec leur multitudes d'espèces, que leurs observations n'auraient qu'un caractère éphémère, les masses d'eau étant sans cesse renouvelées par les courants et la turbulence. Par conséquent, la vie marine est très peu observée, et il n'est généralement pas possible d'en détecter les variations, en particulier celles, probables, dues au changement climatique en cours. Un article récent qui tente d'expliquer une évolution de la composition isotopique des muscles des thons illustre bien ce manque d'observations.

- Détails

- Écrit par : Yves Dandonneau

- Catégorie parente: Blog

- Catégorie : Océan

Rentrée atmosphérique assistée du satellite Aeolus de mesure du vent.

Raymond Zaharia

La rentrée atmosphérique assistée du satellite expérimental Aeolus (Voir : Aeolus et son lidar-vent enfin dans l'espace de Jean Pailleux) est intervenue le 28 juillet.

Lancé le 22 août 2018 depuis Kourou en Guyane par un lanceur Vega, ce satellite de l'Agence Spatiale Européenne a réalisé au moins 2 "premières" :

- L'une concernait la mesure du vent jusqu'à une altitude de 30 à 40 km à l'aide d'un lidar. En effet, ce dispositif de mesure sophistiqué, à l'aide d'un faisceau laser ultraviolet, (plus adapté à la mesure du vent par effet Doppler), n'a pu être mis en oeuvre qu'après des années de travaux en laboratoire et plusieurs percées technologiques. (Notamment l'utilisation d'un léger flux d'oxygène - à la pression de 40 Pascal - afin de protéger les optiques d'un effet de noircissement dû aux rayons ultraviolet.)

L'objectif principal de la mission ADM-Aeolus était de valider le recours à un lidar pour mesurer les profils de vent depuis l'espace.L'objectif secondaire était de fournir des données exploitables permettant d'améliorer les modèles numériques servant à la prévision du temps et à la simulation du climat. La compréhension de l'évolution des vents sur une période de quelques jours contribue en effet à améliorer les connaissances sur la dynamique de l'atmosphère et les processus globaux de transport ainsi que les cycles de l'énergie, de l'eau, des aérosols et des produits chimiques.

Compte tenu de la faiblesse des échos Doppler reçus des couches atmosphériques sondées, l'altitude du satellite a été fixée à 320 km seulement, alors que la valeur initialement prévue était de 400 km. En effet, le signal utile diminue fortement lorsque la distance à laquelle la mesure est effectuée, augmente.

- La "seconde première", (si l'on peut dire !), concerne la "fin de vie assistée" de ce satellite !

En raison du frottement atmosphérique à l'altitude de l'orbite héliosynchrone choisie, le satellite "tomberait" rapidement, (par exemple, une perte d'altitude de ~40 km en moins d'un mois), s'il n'était pas maintenu "à poste"... par ses moteurs d'entretien d'orbite.C'est ainsi qu'Aeolus emportait près de 300 kg d'ergols permettant de garantir sur au moins 36 mois les corrections d'orbite indispensables. (Il emportait aussi 15 kg d'oxygène, masse jugée suffisante pour au moins 36 mois de fonctionnement de son instrument "Aladin").

- Détails

- Écrit par : Raymond Zaharia

- Catégorie parente: Blog

- Catégorie : Satellites

Lire la suite : Rentrée atmosphérique assistée du satellite Aeolus de mesure du vent.

L'écart entre l’énergie que reçoit la Terre et celle qu’elle émet, à l'origine du réchauffement climatique est difficile à estimer avec précision. L'accéléromètrie spatiale, une technique prometteuse!

Yves Dandonneau et François Barlier - Août 2021 - Mis à jour octobre 2021

Résumé en langage courant

La Terre reçoit le rayonnement du Soleil, et elle rayonne aussi vers l’espace. Pour que le climat terrestre soit stable, ce bilan radiatif devrait être équilibré, mais ce n’est pas le cas : l’énergie qu’elle rayonne vers l’espace est inférieure à celle reçue du Soleil, et cette différence est la cause du réchauffement climatique en cours. Elle est difficile à estimer, du fait de la très forte variabilité du système climatique terrestre dans l’espace et dans le temps. Pour y parvenir, on utilise des satellites qui mesurent le rayonnement émis et le rayonnement reçu, et divers systèmes d’observations qui permettent de suivre l’accumulation de chaleur dans l’atmosphère, les océans, les terres émergées et les glaces. Différente dans son principe, l’expérience CACTUS a permis dès 1975 de mesurer les accélérations subies par une sphère en orbite autour de la Terre sous l’influence combinée des rayonnements solaire et terrestre, et par là, sous certaines conditions, d’estimer directement la différence entre le flux radiatif reçu par la Terre et le flux émis. Compte tenu des progrès techniques accomplis depuis cette première expérience, cette technique pourrait s’avérer prometteuse.

- Détails

- Écrit par : Yves Dandonneau et François Barlier

- Catégorie parente: Blog

- Catégorie : Satellites

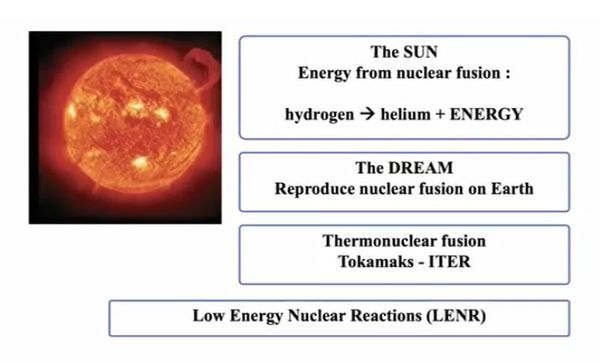

Production d'énergie par fusion atomique

Jacques Ruer

La recherche de la production d'énergie par fusion atomique a débuté dès les années 1950. Les diverses réactions thermonucléaires sont présentées. La maîtrise des plasmas chauds s'est avérée difficile. Les installations expérimentales se sont perfectionnées avec des Tokamaks (machine expérimentale conçue pour exploiter l'énergie de la fusion) de plus en plus grands, ITER étant un des aboutissements actuels. En parallèle la fusion inertielle par lasers a conduit à des résultats récents.

D'un autre côté, il a été découvert que des réactions énergétiques non chimiques se produisent dans certaines conditions dans des matériaux chargés en hydrogène. Les chercheurs parlent de réactions nucléaires à basse énergie (LENR) mais le mécanisme exact reste encore incompris.

La recherche sur la fusion fait l'objet d'une intense activité avec de plus en plus de projets, de financements et d'acteurs industriels impliqués.

Visionner la conférence en cliquant sur l'image.

Conférence : L'énergie de fusion froide et chaude

- Détails

- Écrit par : Jacques Ruer

- Catégorie parente: Blog

- Catégorie : Energie